日本

- 日本国

- 日本国[1]

-

(国旗) (国章(慣例上)) - 国の標語:特になし

- 国歌:君が代

-

公用語 日本語(事実上[注釈 1]) 首都 東京都(事実上[注釈 2]) 最大の都市 東京都区部[注釈 3] - 政府

-

天皇 徳仁 内閣総理大臣 岸田文雄 国会参議院議長 尾辻秀久 国会衆議院議長 額賀福志郎 最高裁判所長官 戸倉三郎 - 面積

-

総計 377,973.89km2(62位)[2][注釈 4] 水面積率 0.8% - 人口

-

総計(2024年) 1億2410万5000[3]人(11位) 人口密度 333.7[4]人/km2 - GDP(自国通貨表示)

-

合計(2023年) 名目626兆0780億[5]円 - GDP(MER)

-

合計(2023年) 4兆2308億[5]ドル(4位) 1人あたり 33,950[5]ドル - GDP(PPP)

-

合計(2023年) 6兆4952億[5]ドル(4位) 1人あたり 52,120[5]ドル

建国 諸説あり

日本神話による初代・神武天皇即位の日(辛酉年1月1日)。グレゴリオ暦換算での紀元前660年2月11日(紀元節)は明治時代に推定された[6][注釈 5]。通貨 円(JPY) 時間帯 UTC+9 (DST:なし) ISO 3166-1 JP / JPN ccTLD .jp 国際電話番号 81 -

- ^ 百科事典マイペディア. “日本”. コトバンク. 2022年11月25日閲覧。

- ^ “第Ⅱ章 都道府県別面積” (PDF). 令和4年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点). 国土交通省 国土地理院. (2022年3月23日). p. 5. オリジナルの2022年3月23日時点におけるアーカイブ。 2022年3月23日閲覧。

- ^ “人口推計(令和6年(2024年)2月確定値、令和6年(2024年)7月概算値)”. 総務省統計局 (2024年7月19日). 2024年7月25日閲覧。

- ^ “令和2年国勢調査”. 総務省統計局 (2020年). 2022年3月23日閲覧。

- ^ a b c d e “Report for Selected Countries and Subjects”. IMF (2023年10月). 2023年10月26日閲覧。

- ^ 明治5年太政官布告第344号 で1月29日に推定された後、明治6年太政官布告第344号 で紀元節を2月11日に定める

日本国(にほんこく、にっぽんこく、英: Japan)、または日本(にほん、にっぽん)は、東アジアに位置する民主制国家[1]。首都は東京都[注釈 2][2][3]。

全長3500キロメートル以上にわたる国土は、主に日本列島[注釈 6]および南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などの弧状列島により構成される[3][4]。大部分が温帯に属するが、北部や島嶼部では亜寒帯や熱帯の地域がある[5][6]。地形は起伏に富み、火山地・丘陵を含む山地の面積は国土の約75%を占め[6]、人口は沿岸の平野部に集中している。国内には行政区分として47の都道府県があり、日本人(大和民族・琉球民族・アイヌ民族[注釈 7]・外国系諸民族)と外国人と数百人程度の無国籍者[7][注釈 8]が居住し、日本語を通用する[2][3]。漢字文化圏に含まれる国の1つでもある[8]。

概要

象徴

日本の象徴として国樹は桜[10]、国鳥はキジ[11]、山(国の象徴となる山)は富士山[12]、その他がある。

自然環境

自然地理的には、ユーラシア大陸の東に位置しており、環太平洋火山帯を構成する[2]。島国であり、領土が海に囲まれているため地続きの国境は存在しない。領土を取り巻く海は他国から日本への侵略を非常に難しくしている[13]。日本列島は本州、北海道、九州、四国、沖縄島(以上本土)も含めて1万4125の島を有する[14]。気候区分は、北は亜寒帯[15]から南は熱帯[16]まで様々な気候区分に属している[17]。気象条件や地質構造上、様々な自然災害が発生しやすく、台風や地震などの災害被害は世界有数規模である[18]。

人口面

日本国民は単に日本人として一括りに扱われることが多い[19]が、実際は複数の民族で構成されている。日本語を母語とする大和民族が国民の大部分を占め、他に少数民族としてアイヌ民族や琉球民族の存在が知られている[20]。日本に帰化した元外国人も日本国民として居住する[21]。

日本国民以外では在留外国人[22]や無国籍者[7]が居住する。

2023年の時点で、日本は健康寿命ランキングで男女ともに世界1位となっている[23]。従って、日本では健康面で恵まれた環境が実現されている。

人口オーナス期への突入

日本では少子高齢化が顕著になってきた1990年頃から人口オーナス期に入ったとされる[24]。人口オーナス期以降の人口動態を考慮すると、21世紀を通して日本の国民生活がより厳しくなることは確実である。人口は江戸末期まで概ね3000万人台で安定していたが、明治以降は人口急増期に入り、1967年(昭和42年)に初めて1億人を突破した。その後出生率の低下に伴い2008年にピークを迎え、人口減少期が始まった[25][26]。現在は少子化が進んでおり、世界トップクラスの平均寿命の長さや、移入民人口の少なさも相まって、超高齢化社会に移行している。その結果として増税や年金額の減少が起こっている。2025年には1947年 - 1949年生まれの団塊の世代が75歳以上になることによって高齢者人口が約3500万人まで増加し、雇用・医療・福祉などさまざまな分野に影響が及ぶとされ、「2025年問題」と呼ばれている[27][28]。また、75歳以上の高齢者人口は2054年ごろまで増加傾向が継続され、生産年齢人口の減少も併せて進むと見込まれている[27][28]。国立社会保障・人口問題研究所が2023年に示した将来人口推計によると、標準的なシナリオでは、21世紀を通して人口減少が継続し、2056年に1億人を下回ることが予測されている[29]。このような状況下で進む生産年齢人口の減少により、労働力の不足、国内需要の減少による経済規模の縮小など様々な社会的・経済的課題も深刻化することが予測されており[30]、日本社会の持続可能性にも少なからぬ影響を及ぼしている[26]。少なくとも、少子高齢化の進展により2040年には年金給付が保険料収入を大幅に上回ることが予想されているため自助の比重が高まり、国民においては若年期からの数十年に渡る継続的な老後資金の積み立て(NISA,iDeco,個人年金保険等)や高齢期(65歳以降)の労働が必要な状況が生じている[31][32][33]。数千万円(2024年の時点では「将来の物価上昇を考慮すると2,000万円では足りず4,000万円以上は必要」との言説あり[34])の老後資金の積み立てが必要[注釈 9]なことや、円安に起因する物価高や、増税のために、国民の大多数は可処分所得の減少から生活苦に陥り、家庭を持つことを諦める国民も増えつつある。政府は生産年齢人口の減少への対応として誰もが活躍できる社会を目指すべく、高齢者の定義を従来の65歳以上から70歳以上に引き上げることを検討しているものの、高齢者向けの労働環境が十分に整備されない可能性があり、また医学的な意味で人体の老化の進行が後ろ倒しになるわけでもないため国民からは不安な意見が出ている[35]。2019年にメキシコに抜かれるまでは日本の世界人口に占める割合の順位は10位だったが、2023年現在は12位になっており、今後は決して楽観できないという指摘もある[36]。

産業面

21世紀までに奇跡的な高度経済成長と長期の経済停滞を経てきている。日本は1945年に敗戦した太平洋戦争からの復興を果たし、国内で多数の企業が躍進した結果、1964年のOECD加盟をもって先進国入りを果たし、OECD加盟時に受諾した資本自由化等の義務を忠実に履行して政策協調も行った。太平洋ベルトを基盤として官民が総力を挙げて取り組んだ経済成長の最高の到達地点と言えるバブル絶頂期を迎えた1989年、世界の時価総額ランキングの上位10社の殆どを日本企業が独占するほどに日本の産業(特に製造業)が世界を席巻した。しかし、その後はIT革命に乗り遅れ[37][38]、情報技術(IT)分野を中心とする米国企業に大きく抜かれた[39]。21世紀に入ってからは、中国やアメリカ、インドの企業群との競争が激しい状況下であるが、自動車産業やエレクトロニクス産業、重化学工業の中心地であり[40][41]、科学技術のリーダーとされる[42]。しかし、情報技術(IT)では遅れをとっており、古くブラックボックス化したレガシーシステムが産業界の至るところに残っているため、2025年には「2025年の崖」という問題が発生してデジタルトランスフォーメーション(DX)の実現に歯止めが掛かると言われている[27]。DXの遅れは大きな経済損失を生むため、「2025年の崖」を境にして日本の経済は大きく落ち込む可能性がある[27]。更に2030年には日本経済を駆動する物流において、トラックドライバーの不足により全体の3割以上の荷物がトラックで配送できなくなる「物流危機」が生じるため、日本経済が致命傷を受ける可能性がある[43]。

トヨタ自動車、パナソニック、東京エレクトロン、任天堂、日立製作所、三菱重工業、日本製鉄、三菱ケミカル、東レ、武田薬品工業、ENEOS、INPEX、三菱商事、ソニー、セブン&アイ、三井不動産、日本電信電話、三菱UFJフィナンシャル・グループなど多数の大企業を輩出し、また、経済複雑性指標において日本は1984年(昭和59年)以降、一貫して世界首位を維持している。このような理由から、列強の一国とみなされる[44][45]。人間開発指数は高く先進国のひとつに数えられており[46]、経済協力開発機構、G7、G8およびG20の参加国である。名目GDPは世界第4位かつ購買力平価は世界第4位である[47]。

経済平和研究所による2022年(令和4年)の健全なビジネス環境ランキングでは、日本はオーストラリア、スイス、カナダ、英国に次いで世界第5位となっている[48]。また、2020年(令和2年)の国際労働組合総連合(ITUC)の労働権ランキングでは、世界で6段階中の2番手のグループに属し、台湾やシンガポールとともにアジアで独歩的な位置を占め、世界的にもドイツやイタリアには及ばないものの、フランスやカナダと同格、アメリカ合衆国やイギリスよりも高く、上位レベルとみなされる[49]。但し、「中抜き」という中間マージンを搾取する商慣習があらゆる産業に蔓延っており、日本経済の効率性を大きく落とす原因になっている[50]。また、時代に合わなくなり利益が上がらなくなった企業を政府が支援することで急増した「ゾンビ企業」が日本経済の硬直化の原因となっている[51]。

日本は島国で他国との文化的差異が大きい上に内向き志向が強く、国内市場も比較的大きいため、日本の産業界は国内での売上を基本とする傾向にあり、様々な産業でガラパゴス化が起きている。具体的には、他国の発明を日本に輸入して国内市場に特化した改良を行う事が多く、日本市場でしか通用しない(つまりは世界シェアを獲得できない)製品が多数作られている[52]。世界に先駆けて高機能化が進んでいたが、世界標準の技術で作られたスマートフォンに日本国内のシェアまで奪われたガラケーは、ガラパゴス化した製品の最も典型的な例として否定的な意味で議論の俎上に上がる事が多い[53]。しかし、後述する文化のように、ガラパゴス化が良い意味での固有性をもたらす事もある。

文化面

文化面では漢字文化圏に含まれ、日本庭園、日本建築、和食、着物や宗教(神道・日本仏教)、武道・武術(特に古武道)などの伝統文化を保持し、複数の世界遺産を保有している。また漫画、特撮、アニメ、ゲーム、アイドル、シティ・ポップを始めとするポップカルチャーの中心地である。他にも、日本の成人はOECDの調査で読解力・数的思考力においてフィンランドやスウェーデンなどと並んで世界のトップレベルにあるため総じて理性的であり、お互いに順番を守り時には譲り合いをしてストライキや暴動といった過激な行動も滅多に起こさないという規律の正しさや、銃刀法により火器や規定以上の刃物の無許可での所持が禁止され、銃犯罪はおろか、女性が夜道を1人で歩いていても犯罪被害に遭うことすら殆ど無いという理想に近い治安の高さも実現している[54][55][注釈 10]。これらの文化は、欧米圏の文化と比べ特異な文化として海外から注目されている[注釈 11]。食文化は最も特筆するべき点で、性愛を最も快いとする他国民と異なり日本人は「美味しいものを食べる」ことが最も快いと感じており[56]、食について一切妥協しない国民性によって磨き上げられた美食については圧倒的世界一の強さを誇っている。まず、2023年時点で東京は2008年のミシュランガイド[注釈 12]初掲載以来16年連続で世界1位に輝いており、レストランの価格帯を問わない全般的な品質水準の高さと多数の国の料理が楽しめる多様性で他国の都市を圧倒する世界一の美食都市として世界的に知られている[57][58][59][60]。また、ミシュランガイドでは2位のパリに続いて京都が3位、大阪が4位と複数の日本の都市が最上位を独占していることから、日本は美食について単に世界一であるだけでなく、他国を寄せ付けないほどの圧倒的な強さを持つことが客観的に証明されている[59][61]。日本人にとっては食事が美味しいことは当たり前過ぎるため世界にアピールしていない食文化は非常に多いが、訪日外国人がSNSを通して新たな価値の発見として世界に広めており[62]、「ガストロノミーツーリズム(食を中心としたツーリズム)」[63]を目的として来日する外国人も増加している。日本発のゲームも世界的に有名で、日本のゲーム文化の原点であるマリオシリーズを筆頭に数々のタイトルが世界的に広く知られている。家庭用ゲーム機のハードウェアでは、1990年代までに任天堂・ソニー・セガの3社が世界シェアの大部分を獲得し、強固なゲームプラットフォームとなったが、2001年(平成13年)3月にはセガが撤退した。但し、他国からも大ヒットするタイトルが発表されているように、往時と比較して他国のゲームソフトメーカーの勢いは増しており、日本では制作が難しい巨額の費用を掛けた外国人好みの大作が多数制作されている他、ゲームプラットフォームについてもマイクロソフトのXBOXやValve CorporationのSteam等の他国発のプラットフォームに押されつつある。前述の通り、枚挙に暇がないほど様々な日本文化が海外から注目されているが、19世紀後半にもヨーロッパでジャポニスムという流行が起きた事はあるため、21世紀以降に限った話ではない。

政府はクールジャパン戦略を実行するなど、観光立国を推進している。2021年(令和3年)には東京オリンピック[注釈 13]が開催され、2025年(令和7年)には大阪・関西万博も予定されるなど、国際的イベントの招致にも力を入れる。2021年、USニューズ&ワールド・レポートの2021 Best Countries ランキングで第2位となった[64]。2020年、日本は国際送金サービスを扱うremitlyで調査した最も移住したい国ランキングで、カナダに次いで2位を占めた [8]。2023年、オンライン言語学習アプリ Preply の運営会社の調査によりZ世代のアメリカ人が希望する移住先としてアメリカと比較的近い文化を持ち言語面での苦労も少ない1位のイギリス,2位のカナダの2カ国に次いで非英語圏である日本が3位となったことが分かった[65]。当調査で他国への移住を望むとしたZ世代のアメリカ人には異文化体験を理由に挙げる者が最も多く、日本がアジアで1位となった要因として世界的に顕著な日本文化への憧れが影響していると見る向きもある[66]。但し、過去データに基づく消費についての実態調査からは、2010年代から続くインバウンドの盛況については日本文化の魅力で起きているのではなく、日本以外の国への旅行と比較して「安くてコスパがいい」だけだったという見方が生じている。実際に訪日外国人観光客の消費額の推移では、円安のために日本円では右肩上がりが続いているが、米ドルおよび人民元の為替レートで見ると、ほとんど変化のない状況が続いており、外国人観光客においては日本における消費を特別に増やしているわけではない(以前と同じ額の自国通貨でより多くの日本の物・サービスが買えるようになっただけ)ことが分かっている[67]。

日本ではお金の話をするのは品のないこと、はしたないこととみなされ、長らくタブー視される傾向にあったため、金融リテラシーの低さが問題となっている[68]。特に弱いのは「インフレ」「複利」「分散投資」の分野である[69]。資産形成の方法としては日本円の銀行預金に頼る慣習があり、投資に疎い国民も多く、「投資はギャンブル」という誤った言説も存在する[70]。自らの労働によって稼いだ金は尊いが、投資によって稼いだ金は悪い金(あぶく銭)であるという価値観も一般的で、金を稼ぐ手段においては目に見える形での勤勉さが最も重要視されている[71]。

略史

日本は古くから中国大陸、朝鮮半島との関係が深く、飛鳥時代・奈良時代には遣隋使、遣唐使といった交易を通して法制度・仏教・儒教・漢文などを輸入し、国家体制の構築に役立てている。また、正倉院にペルシア・インドを由来とする文化財が複数含まれることを例に取れるように、唐や朝鮮に限らず交易を通じてアジア・シルクロード文化も流入している。律令体制樹立後の平安時代末期より武家政権が成立し、幾度も交替する。江戸時代に至って交際国を限定する「鎖国」を行ったが、外圧を受けて開国し、明治維新の過程で王政復古の大号令で武家政権が終焉した。

版籍奉還や廃藩置県などを経て中央集権化を完了した後、自由民権運動を受けて大日本帝国憲法が制定され、国会が設置された[72]。同時に西洋の資本主義を参考にして日本初の銀行や東京株式取引所および銀行と取引を行う会社が次々と創業された。並行して工業化も進展し、ここに西洋化・近代化が果たされ、日本は近代国家・立憲君主制国家へ移行する。

日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦に勝利した日本は、開国時に欧米諸国と結んだ不平等条約を撤廃させ、領土を拡張した。国際連盟発足にあたっては、日本は国際連盟規約への人種差別撤廃明記を呼びかけたが(人種的差別撤廃提案)、実現には至らなかった[73][74]。アメリカ不在の国際連盟において常任理事国の地位を確保した日本は、大正デモクラシーを受けて政治的・文化的発展が進み、政党政治の慣例の確立や普通選挙法成立など民主主義の発展が見られた。しかし、世界恐慌とそれに続くブロック経済化の中で日本は五・一五事件や二・二六事件、政党の汚職事件などに揺れて政党政治が後退[75]、軍の影響の強い挙国一致内閣が常態化した[76]。満州事変に続き日中戦争に向かい、第二次世界大戦に枢軸国として参戦、連合国軍と対戦したが太平洋戦争に敗れた。

占領下では連合国軍総司令部(GHQ)の指示を受けて国民主権、基本的人権の尊重、平和主義などを謳う[77]日本国憲法が制定され、日本は再び政党政治を基調とした民主主義国家となる。戦後復興ののち、冷戦の中で自衛隊と日米安保条約を軸とした国防を維持しながら、1960年代から高度経済成長期に入り、工業化が加速し加工貿易が推進された結果経済大国になったが、プラザ合意を経てバブル経済に突入し、1990年代初頭にバブル経済が崩壊すると以後は経済停滞期に入った[2][注釈 14]。現在は世界最大の対外純資産国となっている[78]。しかし富の再分配においては、所得格差は拡大している[79][80]。環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定を推進するなど、概ね自由貿易体制を支持している。

国号

「日本」という漢字による国号の表記は、日本列島が中国大陸から見て東の果て、つまり「日の本(ひのもと)」に位置することに由来するという説がある[81]。近代の二つの憲法の表題は、「日本国憲法」および「大日本帝国憲法」であるが、国号を直接かつ明確に規定した法令は存在しない[82]。ただし、日本工業規格では「日本国」、英語表記をJapanと規定。更に、国際規格(ISO)では3文字略号をJPN、2文字略号をJPと規定している。また、外務省から発給される旅券の表紙には「日本国」の表記と十六一重表菊[注釈 15] を提示している。法令で日本を指し示す表記には統一されておらず「日本」「日本国」「本邦」「わが国」などが混在している。

日本語の表現

発音

「にほん」、「にっぽん」二つの呼び方がある。どちらも多く用いられているため、日本政府は正式な読み方をどちらか一方には定めておらず、どちらの読みでも良いとしている[84]。

7世紀の後半の国際関係から生じた「日本」国号は、当時の国際的な読み(音読)で「ニッポン」(呉音)ないし「ジッポン」(漢音)と読まれたものと推測される[85]。いつ「ニホン」の読みが始まったか定かでない。仮名表記では「にほん」と表記された。平安時代には「ひのもと」とも和訓されるようになった。

室町時代の謡曲狂言は、中国人に「ニッポン」と読ませ、日本人に「ニホン」と読ませている。安土桃山時代にポルトガル人が編纂した『日葡辞書』や『日本小文典』などには、「ニッポン」「ニホン」「ジッポン」の読みが見られ、その用例から判断すると、改まった場面・強調したい場合に「ニッポン」が使われ、日常の場面で「ニホン」が使われていた[86]。このことから小池清治は、中世の日本人が中国語的な語感のある「ジッポン」を使用したのは、中国人・西洋人など対外的な場面に限定されていて、日常だと「ニッポン」「ニホン」が用いられていたのでは、と推測している[87]。なお、現在に伝わっていない「ジッポン」音については、その他の言語も参照。

近代以降も「ニホン」「ニッポン」両方使用される中、1934年には文部省臨時国語調査会が「にっぽん」に統一して外国語表記もJapanを廃してNipponを使用するという案を示したこともあったが、不完全に終わった。同年、日本放送協会(NHK)は「放送上、国号としては『にっぽん』を第一の読み方とし『にほん』を第二の読み方とする」旨の決定をした[88]。

その後現在も両方使用されており、2009年6月30日に政府は「『にっぽん』『にほん』という読み方については、いずれも広く通用しており、どちらか一方に統一する必要はない」とする答弁書を閣議決定している[84]。

現在、通商や交流の点で自国外と関連のある紙幣、切手などには「NIPPON」と描かれている(紙幣発券者も「にっぽんぎんこう」である)。

- 「にほん」(NIHON)

- 「にっぽん」(NIPPON)

また、日本テレビ放送網(日本テレビ)、東日本電信電話(NTT東日本)・西日本電信電話(NTT西日本)のように、社名では「にっぽん」、愛称は「にほん」と使い分けている例や、東日本高速道路(NEXCO東日本)・中日本高速道路(NEXCO中日本)・西日本高速道路(NEXCO西日本)のように英字社名は「Nippon」、日本語での社名では「にほん」を用いる例もある。

日本経済新聞が2016年に行った調査によると、社名に「日本」が含まれる上場企業の読み方は、「にほん」が60%、「にっぽん」が40%であり、「にっぽん」と読ませる企業の比率が増加傾向にあった。テレビ番組名では「にっぽん」が使われることが多くなってきている[89]。なお、日本国憲法の読みについて、内閣法制局は、読み方について特に規定がなく、どちらでもよいとしている[90]。日本国憲法制定の際、読みについての議論で、憲法担当大臣金森徳次郎は「ニホン、ニッポン両様の読み方がともに使われることは、通念として認められている」と述べており、どちらかに決められることはなかった[88]。

日本の政党名における読みは、次のとおり(国会に複数の議席を有したことのある政党)。

- 「にほん」(NIHON)

- 日本共産党(1922-)、日本労農党(1926-1928)、日本自由党(1945-1948)、日本進歩党(1945-1947)、日本協同党(1945-1946)、日本農民党(1947-1949)、日本民主党(1954-1955)、日本新党(1992-1994)

- 「にっぽん」(NIPPON)

- 日本社会党(1945-1996)、日本自由党(1953-1954)、新党日本(2005-2015)、たちあがれ日本(2010-2012)、日本維新の会(2012-2014)、日本未来の党(2012)、日本を元気にする会(2015-2018)、日本のこころを大切にする党(2015-2018)、日本維新の会(2016-)

日本のオリンピック選手団は入場行進時のプラカード表記を英語表記の「JAPAN」としているが、1912年の初参加となったストックホルムオリンピックの選手団のみ「NIPPON」の表記を使っていた[91]。2021年の自国開催の2020年東京オリンピックでは入場行進時に「にほん」とアナウンスされている。

東京と大阪にある橋の名称と地名になっている日本橋は、東京の日本橋は「にほんばし(Nihon-bashi)」、大阪の日本橋は「にっぽんばし(Nippon-bashi)」と読む。

明仁上皇は一貫して「にほん」と読んでいる[88]。

呼称

古くから多様である。

- 和語

- あきつしま - 「秋津(あきつ)」は、「とんぼ」の意。孝安天皇の都の名「室秋津島宮」に由来するとされる。

- 「秋津島」

- 「大倭豊秋津島」(『古事記』本州の別名として)

- 「大日本豊秋津洲」(『日本書紀』神代)

- あしはらのなかつくに - 「葦原」は、豊穣な地を表すとも、かつての一地名とも言われる。

- うらやすのくに - 心安(うらやす)の国の意。

- 「浦安国」(日本書紀・神武紀)

- おおやしま - 国生み神話で、最初に創造された八個の島で構成される国の意。古事記では順に淡路島:四国:隠岐:九州:壱岐:対馬:佐渡:本州。

- 「大八島」「太八島」

- 「大八洲」(『養老令』)

- 「大八洲国」(『日本書紀』神代)

- くわしほこちたるくに - 精巧な武器が備わっている国の意。

- 「細矛千足国」(日本書紀・神武紀)

- しきしま - 「しきしま」は、欽明天皇の都「磯城島金刺宮」に由来するとされる。

- 「師木島」(『古事記』)

- 「磯城島」「志貴島」(『万葉集』)

- 「敷島」

- たまかきうちのくに

- 「玉牆内国」(日本書紀・神武紀)

- 「玉垣内国」(『神皇正統記』)

- ひのいづるところ - 遣隋使が煬帝へ送った国書にある「日出處」を訓読したもの。

- 「日出処」(隋書)

- ひのもと - 雅語で読むこともある[注釈 16]。

- ほつまのくに

- 「磯輪上秀真国(しわかみの:ほつまのくに)」(日本書紀・神武紀)

- みづほのくに - みずみずしい稲穂の実る国の意。

- 「瑞穂国」

- やまと - 大和国(奈良県)を特に指すとともに日本全体の意味にも使われる。『古事記』では「倭」、『日本書紀』では「倭」「日本」として表記されている。魏志倭人伝などの中国史書では日本(ヤマト)は「邪馬臺」国と借音で表記されている。また『日本書紀』では「夜摩苔」とも表記されている。「日本」の国号が成立する前、日本列島には、中国の王朝から「倭国」・「倭」と称される国家ないし民族があった。『日本書紀』は、「ヤマト」の勢力が中心に倭を統一した古代の日本では、漢字の流入と共に「倭」を借字として「ヤマト」と読むようになり、時間と共に「倭」が「大倭」になり「大和」へと変化していく。その後に更に「大和」を「日本」に変更し、これを「ヤマト」と読んだとする[93]が、『旧唐書』など、これを疑う立場もある。神日本磐余彥天皇(かむ やまと いわれびこ)、稚日本根子彦(わか やまと ねこひこ)など。また、隼人(はやと)などの呼称からすれば、元は山地の人を「山人」(やまと)といったことも考えられる。

- 「虚空見つ日本の国」(そらみつやまとのくに)

- 漢語

- 「倭」「倭国」「大倭国(大和国)」「倭奴国」「倭人国」の他、扶桑蓬萊伝説に準えた「扶桑」[94]、「蓬莱」などの雅称があるが、雅称としては特に瀛州(えいしゅう)・東瀛(とうえい)と記される[95]。このほかにも「東海姫氏国」「東海女国」「女子国」「君子国」「若木国」「日域」「日東」「日下」「烏卯国」「阿母郷」(阿母山・波母郷・波母山)などがあった。

- 「皇朝」は、もともと中原の天子の王朝をさす漢語だが、日本で天皇の王朝をさす漢文的表現として使われ、国学者はこれを「すめみかど」ないし「すめらみかど」などと訓読した。「神国」「皇国」「神州」「天朝」「天子国」などは雅語(美称)たる「皇朝」の言い替えであって、国名や国号の類でない。「本朝」も「我が国」といった意味であって国名でない。江戸時代の儒学者などは、日本を指して「中華」「中原」「中朝」「中域」「中国」などと書くことがあったが、これも国名でない。「大日本」と大を付けるのは、国名の前に大・皇・有・聖などの字を付けて天子の王朝であることを示す中国の習慣から来ている[注釈 17]。ただし、「おおやまと」と読む場合、古称の一つである。「帝国」はもともと「神国、皇国、神州」と同義だったが、近代以後"empire"の訳語として使われている。大日本帝国憲法の後「大日本帝国」の他「日本」「日本国」「日本帝国」「大日本」「大日本国」などといった表記が用いられた。戦後の国号としては「日本国」が専ら用いられる[注釈 18]。

- 倭漢通用

- 江戸初期の神道家である出口延佳と山本広足が著した『日本書紀神代講述鈔』[96]に倭漢通用の国称が掲載されている。

その他の言語

- 英語での公式な表記は、Japan(ジャパン)。形容詞はJapanese(ジャパニーズ)。略記は、ISO 3166-1などで使われるJPN、JPが多く用いられる。JAP(ジャップ)は英語圏を中心に侮蔑的な意味があるが、一部の国[注釈 19]やIOCコードでは中立的な立場でJAPが用いられる。Nippon(ニッポン)が用いられる例も見られ、具体的には、UPUなどによるローマ字表記(1965年以降)、郵便切手や日本銀行券などでNippon表記を用いている。略称は、NPNが用いられる。

- その他、各言語で日本を意味する固有名詞は、アン チャパイン(愛: an tSeapáin)、ヤーパン(独: Japan)、ジャポン(仏: Japon)、ヤパン(蘭: Japan)、ハポン(西: Japón)、ジャッポーネ(伊: Giappone)、ヤポニヤ(波: Japonia)、ヤポーニヤ/イポーニヤ[注釈 20](露: Япо́ния)、ヤポーニヤ(宇: Япо́нія)、イープン(泰: ญี่ปุ่น)など、特定の時期に特定の地域の中国語で「日本国」を発音した「ジーパングォ」を写し取った(日本語読みの「ジッポン」に由来するとの説もある)、ジパング(Xipangu/Zipang/Zipangu)ないしジャパング(Japangu)を語源とすると考えられる。

- 漢字文化圏においては、リーベン(中: Rìběn;日本)[注釈 21]、イルボン(朝: 일본;日本)、ニャッバーン(越: Nhật Bản;日本)[注釈 22]など、「日本」をそのまま自言語の発音で読んでいる。

- 9世紀半ば以降の中世アラブ世界では、東方の彼方に存在する黄金に富む土地をワクワク(阿: الواق واق)と呼んでいた。この呼称の由来として、当時の中国における呼称である「倭国」がアラブ世界に伝わって訛った結果との説がある。また、東方の黄金に富む土地という意味についてもジパング伝説と一致する。

- 欧州発行の古地図上での表記

- 「CIPANGU」1300年ごろ[97]

- 「IAPAM」1560年ごろ[98]

- 「ZIPANGNI」1561年[99]

- 「IAPAN」1567年ごろ[100]

- 「IAPAM」1568年ごろ[101]

- 「JAPAN」発行年不明[102]

- 「IAPONICUM」1585年[103]

- 「IAPONIAE」1595年[104]

- 「IAPONIA」1595年[105]

- 「IAPONIÆ」1595年[106]

- 「IAPONIA」1598年[107]

- 「IAPONIA」1598年[108]

- 「IAPAO」1628年[109]

- 「Iapan」1632年[110]

- 「IAPONIA」1655年[111]

- 「IAPON」発行年不明[112]

- 「Iapan」1657年[113]

- 「IAPONIA」1660年ごろ[114]

- 「NIPHON」1694年ごろ[115][注釈 23]

- 「JAPAM」1628年[116]

- 「YAPAN」1628年[117]

- 「IAPON」17世紀[118]

- 「IMPERIUM IAPONICUM」18世紀初[119]

- 「IMPERIUM IAPONICUM」1710年ごろ[120]

- 「IAPONIA」18世紀初[121]

- 「IAPON」1720-30年[122]

- 「IMPERIVM JAPONICVM」1727年[123]

- 「HET KONINKRYK JAPAN」1730年ごろ[124]

- 「JAPANIÆ REGNVM」1739年[125]

国号の由来

概説

日本では、大和政権が統一以降に自国を「ヤマト」と称していたようであるが、古くから中国や朝鮮は日本を「倭」と呼んできた。石上神宮の七支刀の銘や、中国の歴史書(『前漢書』『三国志』『後漢書』『宋書』『隋書』など)や、高句麗の広開土王の碑文も、すべて倭、倭国、倭人、倭王、倭賊などと記している。そこで大和の代表者も、外交時には(5世紀の「倭の五王」のように)国書に「倭国王」と記すようになった[126]。

しかし、中国との国交が約120年に渡って中絶した後、7世紀初期に再開された時には、初回は「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙無しや」(『隋書』)、これに隋が「皇帝、倭皇に問う」(『日本書紀』)と応じ、第2回は「東の天皇が西の皇帝に白す」(『日本書紀』)とする国書を日本側の遣隋使が渡した記述があり、初回の遣唐使を送ってきた唐使と礼を争った時も『日本書紀』では「天子の命のたまへる使、天皇の朝に到れりと聞きて迎えしむ」と日本側が発言している。いずれも「天子」「天皇」は記すが国名は記していない。当時編纂されたとされ、現存しない歴史書『天皇記』『国記』も君主号のみがあり国号は無い[注釈 24]。中国側では『旧唐書』の「東夷伝」に初めて日本の名称が登場し、倭国伝と日本伝を別に立て「日本国は倭国の別種なり。其の国、日の辺に在るを以ての故に、日本を以て名と為す」「或いは曰く、倭国自ら其の名の雅ならざるを悪(にく)み、改めて日本と為す」「或いは曰く、日本は旧(もと)小国、倭国の地を併す」のように、倭と日本の関係について説明している[127]。『新唐書』東夷伝も似た記事を載せるが、日本伝のみを立て、倭国が日本国を併合して国号を奪ったとする異伝を記す点が大きく相違する。

遣唐使はその後もしばしば派遣されているが、いつから「倭」に変えて「日本」を国号としたのかは明らかでない[128]。使者の毎回の交渉について詳しく記述している『日本書紀』も、8世紀に国号としての日本が確立した後の書物であり、原資料にあった可能性のある「倭」という国号の多くを「日本」と改めている[注釈 25]。対照的に『古事記』には「日本」という文字は全く現れない。それ以外の文献では、733年(天平5年)に書かれた『海外国記』の逸文で、664年(天智3年)に太宰府へ来た唐の使者に「日本鎮西筑紫大将軍牒」とある書を与えたというが、真偽は不明である。結局確かなのは『続日本紀』における記述であり、702年(大宝2年)に32年ぶりで唐を訪れた遣唐使は、唐側が「大倭国」の使者として扱ったのに対し、「日本国使」と主張したという。『旧唐書』『新唐書』の記事も、この日本側の説明に基づいているようである[129]。なお『万葉集』の歌謡では692年、持統天皇が伊勢国の神郡[注釈 26]に行幸したときに随行した石上麻呂の歌(44番)が「日本」の初出であり、この「日本」は大和国(現在の奈良県[注釈 27])の意味で使われている[注釈 28]。

詳細

『日本書紀』では日本の初代天皇の神武天皇は

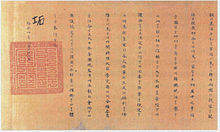

唐の張守節が開元24年(736年)に記した『史記正義』虞舜篇には「武后改倭國爲日本國(武后が倭国を改めて日本国と為す)」、夏禹篇には「倭國武皇后改曰日本國(倭国は武皇后が改めて日本国と曰う)」とある。北宋の王溥が建隆2年(961年)に記した『唐会要』には「咸亨元年三月、遣使賀平髙麗、爾後繼来朝貢則天時、自言其國近日所出、故號日本國(咸亨元年(670年)三月、使を遣わし、高麗を平ぐるを賀し、爾後継いで来たりて朝貢す。則天の時、自ら言う「其の国、日の出づる所に近し、故に日本国と号す」と)」とある。北宋の宋祁が嘉祐5年(1060年)に記した『新唐書』には「天智死、子天武立。死、子總持立。咸亨元年、遣使賀平髙麗、後稍習夏音、惡倭名、更號日夲。使者自言、国近日所出、以爲名(天智死し、子の天武立つ。死し、子の總持立つ。咸亨元年、使を遣わし髙麗を平ぐるを賀す、後ち稍く夏音を習い、倭の名を悪み、更めて日夲と号く。使者自ら言う、国、日の出づる所に近く、以て名と為すと)」とあり[130]、名前や系譜の誤りはあるが持統天皇が国号を変更したとする。『史記正義』は唐代に成立した書物、『唐会要』は唐代に編纂されたものが北宋期に完成した書物、『新唐書』は唐代に成立した史料を元に成立した書物であることから、信憑性は高いと考えられる[131]。武則天が改名したとする『史記正義』の記事は事実には反するが、中華思想の立場からの表現と考えられる[注釈 29]。

『三国史記』の新羅本紀では「670年、倭国が国号を日本と改めた」とされているが、井上秀雄と吉田孝は、これは上記の『新唐書』を誤って引用したものとする。新羅本紀には「698年、日本国から使者が来た」という記事もあるが、『続日本紀』にはこれに対応する記事は無い。「倭」と「日本」の関係について、『日本書紀』によれば、「ヤマト」の勢力が中心に倭を統一した古代の日本では、漢字の流入と共に「倭」を借字として「ヤマト」と読むようになり、やがて、その「ヤマト」に当てる漢字を「倭」から「日本」に変更し、当初はこれを「ヤマト」と読んだとする[93]。

「日本」という国号の表記が定着した時期は、7世紀後半から8世紀初頭までの間と考えられる。このころの東アジアは、618年に成立した唐が勢力を拡大し、周辺諸国に強い影響を及ぼしていた。斉明天皇は658年臣の阿倍比羅夫に、外国である粛慎(樺太)征伐を命じている。663年の白村江の戦いでの倭国軍の敗戦により、唐は使者を倭国に遣わし、唐と倭国の戦後処理を行っていく過程で、倭国側には唐との対等関係を目指した律令国家に変革していく必要性が生じた。これらの情勢を契機として、668年には天智天皇が日本で最初の律令である近江朝廷之令(近江令)を制定した。そして672年の壬申の乱を経て強い権力を握った天武天皇は、天皇を中心とする体制の構築を更に進め、689年の飛鳥浄御原令から701年(大宝元年)の大宝律令の制定へと至る過程において国号の表記としての「日本」は誕生したと考えられる。

具体的な成立の時点は、天智天皇の時代(670年)説を除いた見解は以下の2説に絞られる。

- 天武天皇の治世(672年 - 686年)に成立したとする説[132]。これは、この治世に「天皇」の号および表記が成立したと同時期に「日本」という表記も成立したとする見解である。例えば吉田孝は、689年の飛鳥浄御原令で「天皇」表記と「日本」表記と両方が定められたと推測する[133][注釈 30]。

- 701年(大宝元年)の大宝律令の成立の前後に「日本」表記が成立したとする説。例えば神野志隆光は、大宝令公式令詔書式で「日本」表記が定められたとしている[134]。ただし、『日本書紀』の大化元年(645年)七月条には、高句麗・百済からの使者への詔には「明神御宇日本天皇」とあるが、今日これは、後に定められた大宝律令公式令を元に、『日本書紀』(720年(養老4年)成立)の編者が潤色を加えたものと考えられている[135]。

8世紀前半の唐で成立した『唐暦』には、702年(大宝2年)に「日本国」からの遣使(遣唐使)があったと記されている[136]。後代に成立した『旧唐書』[137][138]、『新唐書』[139]にも、この時の遣唐使によって「日本」という新国号が唐(武則天、大周)へ伝えられたとの記述がある。両書とも「日の出の地に近いことが国号の由来である」とする。国号の変更理由については「雅でない倭国の名を嫌ったからだ」という日本国側からの説明を記載するものの、倭国と日本国との関係については、単なる国号の変更ではない可能性について言及している。すなわち、『旧唐書』は「小国だった日本が倭国を併合した」とし、『新唐書』は、日本の使者は「倭が国号を日本に変えた」とか「倭が小国だった日本を併合し国号を奪った」と説明したとする説を記している[注釈 31]。また、日本の王の姓は阿毎氏であること、筑紫城にいた神武が大和を征服し天皇となったことなどが記載されている。

これまでに発見されている「日本」国号が記された最古の実物史料は、開元22年(734年、日本:天平6年)銘の井真成墓誌である[注釈 32]。但し2011年7月、祢軍[注釈 33]という名の百済人武将の墓誌に「日本」の文字が見つかったという論文が中国で発表された。墓誌は678年制作と考えられており、もしこれが事実であるならば日本という国号の成立は従来説から、さらに遡ることになる[141]。

『旧唐書』・『新唐書』などを理由として「日本」国号は、日本列島を東方に見るという中国大陸からの視点に立った呼称であるとする説がある[142]。平安時代初期に成立した『弘仁私記』序にて、日本国が中国に対して「日の本」、つまり東方に所在することが日本の由来であると説明され、平安時代に数度に渡って行われた『日本書紀』の講読の様子を記す『日本書紀私記』諸本においても中国の視点により名付けられたとする説が採られている[注釈 34]。

『隋書』東夷伝に、倭王が隋皇帝への国書に「日出ずる処の天子」と自称したとあり、このときの「日出ずる処」という語句が「日本」国号の淵源となったとする主張もある。しかし、「日出ずる処」について、仏典『大智度論』に東方の別表現である旨の記述があるため、現在、単に文飾に過ぎないとする指摘もある[143]。

歴史

| 日本の歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 東京奠都以降を東京時代(1868年 – )とする説もある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 各時代の始期・終期は諸説ある。各記事を参照のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Category:日本のテーマ史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

通常、日本の歴史は、日本列島における歴史と同一視される。しかし、厳密な「日本」の成立は、国号にあるように7世紀後期であり、それまでは「倭国」と呼び記されていた。この倭国がどのような地理的範囲あるいは系統的範囲をもつ集団であるかについては史料に明確にされておらず、多くの学術上の仮説が提出されている。倭国と日本国との関係は諸説あり、「日本の歴史」と「日本列島の歴史」とを明確に区別して捉えるべきとする考えも示されている[144]。

人類の歴史よりも日本列島の歴史の方が数千万年以上長く、日本列島には長らくヒトが住んでいなかった。日本列島の形成が始まったのは、哺乳類が現れた始新世(5600万年前 - 3400万年前)と推測されている。そして、アフリカにヒトが現れた時代は始新世よりも遥か後の更新世末期(約25万年前)である。

(1)考古学上は、旧石器時代(先土器時代)、縄文時代、弥生時代、歴史時代、とするのが一般的である。

一方、(2)歴史学上は、古代(古墳時代から・飛鳥時代・奈良時代・平安時代)、中世(鎌倉時代・室町時代・戦国時代)、近世(安土桃山時代・江戸時代)、近代(明治維新から1945年8月14日まで)および現代(1945年8月15日以降)の五分法が通説である[注釈 35]。

建国をめぐる議論

公的には1966年に成立した建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)により、2月11日が「建国されたという事象そのものを記念する日」として建国記念の日(旧紀元節)が定められた。記紀による初代神武天皇即位の日(辛酉年1月1日)をグレゴリオ暦に換算(紀元前660年2月11日)による。紀元前663年、奈良盆地とその周辺を支配していた長髄彦を神武天皇が打ち破り(神武東征)、神武天皇が奈良盆地とその周辺を統治することになったとされる。

ただし、国家としての日本、日本の民族・文化は、有史以前からの長い年月を経て段階的に形成され、神話か現実か区別が難しい記録が多いため[145]、建国時期の確実な根拠となる記録は存在しない。

この神武天皇即位紀元をもとに1957年ごろから「建国記念日」制定に関する法案が9度に渡り提出されてきたが、歴史学の立場から見る神武天皇の即位は、当の記紀に何人もの人が100歳以上生きていたなどの記述もあることから神話と見られ事実でないとするのが戦後の大勢であったため、いずれも成立には至らなかった背景がある。

そのため建国記念の日も「日本が建国された日付」を法律上定義するものではない。

神武天皇は実在しなかった架空の人物である可能性がある[145]が、『日本書紀』神武紀に、カムヤマトイワレヒコ(神武天皇)が辛酉年春1月 (正月庚辰朔(1月1日)に即位したとの記述があり、明治時代以前の日本では、これが日本建国の画期と広く考えられていた。そのため明治5年11月15日(1872年12月15日)には、神武天皇即位紀元が西暦紀元前660年に始まると定められ、これを元年とする紀年法・「皇紀」が明治6年1月1日(1873年1月1日)から使用されていた[注釈 36]。

他にも建国の時期として、「日本」という国号が定められた時期(飛鳥浄御原令ないし大宝律令の成立)や大政奉還がなされて近代国家の建設が始まった(国際法上の国家主権の存在が明確化された)明治維新の時期とする学説もあるなど、日本の建国時期を明確に定義づける証拠はない。

日本の黎明期

日本列島における人類の歴史は、人が住み始めた約10万年前以前ないし約3.5万年前に始まったとされる[注釈 37]。当時の日本列島は、アジア大陸と陸続きで[注釈 38]、西方の華北や北方のシベリアとの文化交流も見られた。約3万年前には朝鮮半島と海峡で隔たり、約1万2千年前の前後に最終氷期が終わると6千年前ごろまで100m以上の海進が進んだ(縄文海進)。この時期の住民が縄文人である。この後も列島と大陸との間に小規模ながらも広範囲に通交・交流が行われ、巨視的には、日本列島も中国を中心とする東アジア文化圏の影響下にあった[注釈 39]。だが、東アジアの最東方に所在する大きな島国、という地理的条件により、黄河・長江流域の文明を中心に早期から発展していた中国と比べると、文明の発達度という意味では後進地域となっていた。

紀元前8世紀ごろ以降、中国南部から稲作を中心とする文化様式を持つ弥生人が流入すると、各地に「クニ」と呼ばれる地域的政治集団が徐々に形成される。これらの地域的政治集団により、朝鮮半島南部から南西諸島までの範囲で海上交易で結びついた緩やかな倭人の文化圏が構成されていった。こうした文化圏の中で、勾玉などが紀元前6世紀以降日本から朝鮮半島へ伝搬したほか、紀元前2世紀ごろに青銅器および鉄器の製造法が日本へ伝わった。1世紀・2世紀前後に倭の代表の座を巡って各クニが抗争を繰り返し、各地に地域的連合国家を形成した。中でも北九州から本州にかけて存在していた国家群から、最も有力であったヤマトを盟主として統一王権(ヤマト王権)が形成され、これが王朝に発展したとする説が有力である。王権の首長(王)はのちに大王(おおきみ)と呼ばれ、豪族(地方首長)を従えて統一国家建設を進めた。

律令国家の成立と貴族政治の展開

朝鮮半島における覇権争いが倭国の国家体制を変化させた。それまで、ヤマト王権は、同じ文化圏に属していたツングース系中国人の国家である百済や新羅に対して、度重なる出兵を行い任那に日本領を築くなど、朝鮮半島に影響力を持っていたが、663年、百済復興のために援軍を送った白村江の戦いで新羅・唐の連合軍に敗れて半島への影響力を後退させる。その後間もなくヤマト王権は「倭国」号に代わる「日本国」号、「大王」号に代わる「天皇」号を設定して、中国と対等な外交関係を結ぼうとする姿勢を見せ、中国を中心とする冊封体制からの自立を明確にした。これは、他の東アジア諸国と異質な外交姿勢であり、その後の日本にも多かれ少なかれ引き継がれた。日本は7世紀後半に中国の法体系・社会制度を急速に摂取し、8世紀初頭に古代国家(律令国家)としての完成を見た。また『隋書』では、日本列島での古墳時代後期にあたる610年に隋が「流求国」に遠征して滅亡させたとされており、従来の研究ではこれが琉球諸島に存在していたことが定説となっていたが、その位置を巡っては意見が分かれている[146][147]。

日本は、東アジアの中でも独特の国際的な地位を保持し続け、7世紀に中華王朝に対して独自の「天子」を称し、8世紀には渤海を朝貢国とした。後述する武家政権成立後も、13世紀の元寇、16世紀のヨーロッパのアジア進出、19世紀の欧米列強の進出など、様々な事態にも対応して独立を維持していくこととなる。

成立当時の倭の支配地域は、日本列島の全域に及ぶものでなく、九州南部以南および東北中部以北は、まだ領域外だった。九州南部は、8世紀末に組み込まれた(隼人)が、抵抗の強かった東北地方の全域が平安時代後期に(延久蝦夷合戦)領域に組み込まれ、倭人、隼人、蝦夷人が日本人となった。特に8、9世紀は、蝦夷の征服活動が活発化すると共に、関係が悪化した新羅への遠征も計画される[148]など、帝国としての対外志向が強まった時期だが、10世紀に入り、こうした動きも沈静化した。

9世紀から10世紀にかけて、地方豪族や有力農民は、勢力の維持・拡大を図り、武装するようになった。彼らはしばしば各地で紛争を起こすようになり、政府は制圧のために中下級の公家を押領使や追捕使に任じて、各地に派遣したが、中には在庁官人となってそのまま定着するものも現れるようになった。これが武士の起こりである。武士は家子や郎党を率いて戦を繰り返したが、やがて東日本を中心に、連合体である武士団へと成長した。中でも中央貴族の系譜を引く桓武平氏と清和源氏は、軍事貴族である武家となって武士を二分する勢力に成長し、政権を巡って両者は相争った。

中央政治においては11世紀に藤原北家が皇族の外戚として政権中枢を担う摂関政治が成立した。白河上皇が治天の君として実権を握って以降は、藤原北家と直接の血縁を持たない天皇が早くに譲位し、太上天皇(上皇)となって政を取り仕切る院政がしばしば見られるようになった。

文化面においては、7世紀から9世紀にかけて唐を中心とする大陸文化の摂取に努めたが、10世紀ごろから12世紀にかけては日本独特の文化が創造されるようになり、国風文化が花開いた[3]。

武家政権の時代

手彩色写真。元の写真はフェリーチェ・ベアトによる1860年代の撮影。

10世紀から12世紀にかけて、旧来の天皇を中心とする古代の律令国家体制が大きく変質し、社会各階層への分権化が進んだ王朝国家体制へと移行した。更に治承・寿永の乱で平氏政権を破った清和源氏や北条氏が実権を掌握する鎌倉幕府が王朝貴族勢力と拮抗しながら国内の統治を行い、「一所懸命」「御恩と奉公」の言葉に象徴される封建的なシステムが確立した(荘園公領制、職の体系)[3]。

12世紀ごろ(平安末期)から起請文などの古文書に「日本」「日本国」の表記が見られ始め「日本」「日本人」の意識が強く意識されるようになったことの表れと考えられる。また、このころに今日につながる日本の仏教の諸宗派が発達した[3]。

元寇

13世紀後半の元の日本侵攻は、「日本」「日本人」の意識が社会各層に広く浸透する契機となり、併せて「神国」観念を定着させた。網野善彦は、このような「日本」「日本人」意識は、外国のみならず神仏などをも含む「異界」に対する関係性の中で醸成されたとしている[149]。

日本は元の侵攻を退けたが領地の獲得はなく、御家人に恩賞を与えることが出来なかった為御恩と奉公は崩れた。そのため元寇は鎌倉幕府滅亡につながった[150]。

1333年に鎌倉幕府を滅亡させた後醍醐天皇は古代の天皇親政に回帰する建武の新政を行ったが、ほどなく失敗し、1336年に成立した足利氏の室町幕府がその後の南北朝時代の騒乱を抑えて中世武家政権の支配を継続した。

この室町時代までには、安東氏の活動を通じて「日本」の領域が北海道の南部まで及んだ(道南十二館)。また、15世紀には足利義満による日明貿易が行われ、形式的には足利将軍が「日本国王」として中国の明朝から冊封を受けることになったが、その後の日中関係ではこの関係は定着しなかった。

戦国時代・近世の到来

14世紀から15世紀までの時期には社会の中世的な分権化が一層進展し、守護領国制が形成されたが、応仁の乱による室町幕府の衰退を決定機として15世紀後半ごろから戦国大名勢力による地域国家の形成が急速に進んだ[3]。この地域国家の形成は中世社会の再統合へと繋がり、16世紀末に織田信長の遺志を引き継ぎ日本の統一政権を樹立した豊臣秀吉は太閤検地を実施し近世封建社会の基礎を確立した[151]。戦国大名の最後の覇者となった徳川家康は1603年に江戸幕府を開き、約260年間にわたる「天下泰平の世」が続いた[3]。幕藩体制の確立は日本国内の安定化をもたらし、緩やかな経済成長の継続は大都市の発展や商業資本の蓄積として近代化の基盤の一つになった。一方、17世紀以降に発展した国学は日本の伝統宗教である神道を思想的に発展させ、その後の日本に大きな思想的影響を与えた。

日本の領域は、この時期にも変動している。16世紀末に蠣崎氏が北海道の南部に本拠を置き、北海道・千島・樺太・カムチャッカを含む蝦夷地の支配権を得た。蝦夷地は、日本の領域とされることもあれば、領域外とされることもある、言わば「境界」とも言うべき地域だったが、17世紀にシャクシャインの戦いやロシア帝国の進出によって北方への関心が強まると、日本の領域も「蝦夷が島」(北海道)以南と意識されるようになった。南方に目を向けると、中世を通じて鬼界島・硫黄島までが西の境界と意識された。17世紀初めに薩摩藩の島津氏は琉球王国に侵攻して、かつて北条氏の得宗領であり、鎌倉幕府滅亡後島津氏の支配下に入った千竈氏の采配地であった奄美群島を直轄地とし、沖縄諸島および先島諸島(宮古列島および八重山列島)の琉球王府の支配地から米・砂糖を上納させた[152]が、朝貢貿易は続けさせたため、その後も琉球王国は、日本・明朝(後に清朝)両属の状態に置かれた。

海外との交流の面においては、ポルトガル船の来航以来16世紀には南蛮貿易が盛んになり、織田信長は特にこれらを保護し文化的な交流も極めて豊かな状態になった一方、豊臣秀吉は伴天連追放令を発し、秀吉が李氏朝鮮に侵攻した文禄・慶長の役の失敗後、1603年に徳川家康が開いた江戸幕府は薩摩を通じた琉球侵攻以外は対外政策は徐々に消極的になり、貿易も「鎖国」とも称される貿易体制によって外国文物の流入が制限されるようになったものの、清との貿易や出島でのオランダとの交易を通じ文化・情報の流入は途絶える事はなかった。18世紀末以降、江戸幕府は千島列島などでロシア勢力と接触し、北方での防衛強化が課題となったが、ロシアとの正式な外交条約や国境画定は「開国」後まで行われなかった。

近代日本の展開

明治維新と近代立憲主義国の形成

江戸幕府は日米和親条約を皮切りに開国を行い、それまでの対外政策を変更したが、その反発から尊王攘夷運動が高まって武家政治は終焉した。代わって成立した明治政府は版籍奉還や廃藩置県を経て中央集権体制を整え、富国強兵・殖産興業を旗印に封建主義から資本主義社会への移行を推し進めた。この一連の近代化改革は明治維新と呼ばれた[153]。

外交面では近隣国と国境の確定を行い、1875年に樺太全域をロシア領とする代わりに占守島以南の千島列島全域を日本領とし(樺太・千島交換条約)、1876年に小笠原諸島の領有を宣言し[154]、また、琉球処分を行うとともに1885年に大東諸島、1895年に尖閣諸島を編入し、南西諸島方面の実効的な支配を確立した。明治時代のほぼ全期を通じて、対外政策の中心課題に不平等条約の撤廃があり、欧米諸国との交渉には紆余曲折があったが、日清日露の勝利など日本の国力の伸長に伴って交渉が成り、明治27年(1894年)に治外法権の撤廃、明治44年(1911年)に関税自主権の回復を果たして不平等条約を解消した[155]。

自由民権運動を受けて1889年に発布された大日本帝国憲法(明治憲法)により、アジアで初めて憲法と議会を持つ、近代的な「立憲国家」となった[注釈 40][156]。明治憲法はドイツなどの憲法を参考にした君主大権の強い憲法であったものの、ヨーロッパ諸国の複数の憲法よりも自由主義的な憲法だった[157]。当初は選挙権は男子有産者に限定されたが、議会政治の進展で選挙権が漸次拡大され、1925年に至って普通選挙法が成立し男子普通選挙制度が成立した[158]。

諸外国との戦争に次々と勝利する日本

日清戦争に勝利した日本は乙未戦争後に台湾割譲、日露戦争によってロシア帝国に勝利した日本は南樺太割譲、朝鮮総督府設立後には韓国併合で領土を拡大させると、シベリア出兵の失敗を経たのち、関東軍は日本が権益を持つ満洲(中国東北部)への侵略を強め[159]、1934年に満洲国を建国して一定の支配権を得るに至り[160]、その後対支一撃論を主張する。

第一次世界大戦に勝利

日清戦争、日露戦争、義和団の乱と外国との戦争で連続的に勝利してきた日本は当初、1914年にヨーロッパで始まった第一次世界大戦に直接国益に関与しないにもかかわらず日英同盟を根拠に連合国側として参戦した。日本は中央同盟国のドイツ帝国とオーストリア=ハンガリー帝国に宣戦布告、日独戦争に突入した。欧州諸国とは違い日本本土は第一次世界大戦中、被害を受けなかったため、日本はアフリカやアジアに輸出が増加、国内は大戦景気と呼ばれる好景気が5年以上と続いた。

ドイツ帝国とオーストリア・ハンガリー帝国に次々と勝利していった日本は植民地だった中華民国の一部の都市を占領した。大戦の結果、日本などの連合国は勝利した。

戦後の日本は戦勝国になったことから欧州の列強国とともに数少ない国際連盟の常任理事国に加盟するなど国際社会の大国として君臨していった。また、ドイツ領ニューギニアの一部が南洋諸島として委任統治が任された。

第二次世界大戦に敗北

日中戦争に引き続き1941年に真珠湾攻撃で太平洋戦争が開戦し、既にヨーロッパではナチス・ドイツが侵攻を開始していたものの、アメリカ合衆国が参戦した事でここに第二次世界大戦は全世界に拡大した。真珠湾攻撃の奇襲に成功しながらドックや補給タンクを放置したことがミッドウエイ海戦での米軍の戦力回復を助けたことなど、自国側の兵站計画だけでなく、敵対国の兵站を断つことへの認識の甘さを指摘する説もある[161]。

敗戦により日本は朝鮮・台湾・樺太・千島列島を放棄した。

戦後復興

占領から主権回復期

1945年8月15日、玉音放送で昭和天皇は臣民にポツダム宣言を受諾する事を広報し、同年9月2日降伏文書に日本と連合国が署名したことで太平洋戦争は終結し、日本はGHQの監督下に置かれることになった。初の男女普通選挙だった第22回衆議院議員総選挙で選ばれた衆議院での改正手続きを経た日本国憲法が、1946年11月3日に公布され、大日本帝国憲法が全文改正された形式をとるものの国民主権になり主権者規定が変更された。人材面では公職追放・レッドパージが行われた。占領当局は政策を進めるにあたりプレスコードを布いた。当初憲法に従い軍隊に準ずる組織はなかったものの1950年には警察予備隊が設置された。

1951年9月にサンフランシスコ平和条約が調印され、日本の主権回復が決められるとともに、日本はここで朝鮮の独立を承認し、済州島・巨文島・鬱陵島を含む朝鮮地域の放棄が規定された[162]。同時に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧日米安保条約)が調印され、主権回復後も引き続き在日米軍の駐留が続けられることとなった[3][163]。1952年主権回復。1956年、日ソ共同宣言調印後、国際連合に加盟した。

経済の面においては、終戦直後の日本の状況は苛烈を極めたものの、朝鮮戦争の勃発に伴う朝鮮特需もあって経済復興をとげ[3]、1956年の『経済白書』で「もはや戦後ではない」と記述される状況に至った。

主権回復後

神武景気から本格的な経済成長に入った日本は、60年代には高度経済成長期に突入した。オイルショックまで高度成長は続き、成長と所得の平等(一億総中流)を達成したその様は、経済学者のラビ・バトラが「資本主義の究極の理想に近い」と表現するほどであった。

対外的には1953年の竹島紛争などを除き概ね直接紛争は避けられた。安保闘争も起きたものの、1960年には新たな日米安全保障条約が締結された。この「安保改定」は、現在も有効であり日本の国家安全保障の根幹をなしているが、基地問題やアメリカ合衆国の世界戦略への協力の是非などをめぐりしばしば議論の的となっている[3][163]。

朝鮮に関しては、1965年の日韓基本条約で韓国と国交を正常化し、東アジアでの地位を固めた。「二つの中国」問題については、中華民国とのみ国交を結ぶ「サンフランシスコ体制」をとり、国共内戦を経て中国本土を実質支配していた中華人民共和国とは国交がない期間が続いたが、1972年に中華人民共和国との間に国交を結んだ。引き換えに中華民国とは断交し、以来現在に至るまで国家間での公式な交流は行われていない[3]。

1980年代にはバブル景気が発生し戦後最大の好景気となった。1993年の細川政権発足まで一貫して自由民主党が与党であった、これは55年体制と呼ばれる。

バブル崩壊後日本経済は低迷、失われた30年と呼ばれる。この間に日本人技術者を台湾や韓国の企業が雇い技術力を高めた。90年代より中国などアジア新興国が工業化を行い、輸出により経済を回していた日本は徐々に競争力を失った。京都大学の研究チームによる将来予測では、2008年を過ぎたころからの急速な人口減少,財政における持続可能性,格差と子ども・若者をめぐる持続可能性,コミュニティーないし「つながり」に関する持続可能性の観点で、日本社会の持続可能性が相当に危うい状態になっていることが指摘されている[26]。

1995年1月17日には阪神・淡路大震災が発生。関西は深刻な被害を受けた。同年3月20日に東京都でオウム真理教による地下鉄サリン事件が発生し、カルトの危険性が浮き彫りとなった(当時、平時の大都市において無差別に化学兵器が使用される事件は世界でも稀であった)。1995年は日本社会を揺るがす出来事が立て続けに起きた年となった。

1996年に発足した橋本内閣は景気回復より増税による財政再建を急いだため回復の兆しを見せていた景気の再びの悪化を招いた。このころより日本はデフレーションに突入する。90年代より売上高が頭打ちになった日本企業は正社員を非正規社員の労働に置き換える、新入社員の給与を抑制するなど、一方的なコストカットに活路を見出すようになった[164]。このような企業の行動は消費の縮小を発生させ日本経済全体を縮小させることとなった。ゴールドマン・サックスで日本経済の「伝説のアナリスト」として名をはせたデービッド・アトキンソンにより、現代日本は強大になり過ぎた企業が労働者を安く買い叩くmonopsony(モノプソニー)と呼ばれる状況に陥って、生産性の低下や財政の弱体化が起きている可能性が指摘されている[165]。

1999年に能登半島沖不審船事件が発生。朝鮮民主主義人民共和国の不審船が日本の排他的経済水域内に侵入し、初めて海上警備行動が発動し、海上自衛隊が対処にあたった。北朝鮮とは拉致問題や1993年以降続く弾道ミサイルの発射実験などの問題を抱え、緊張状態が続いている。

21世紀

2001年から聖域なき構造改革が行われ景気悪化は底を打ったが、非正規労働の規制緩和という実質賃金抑制策によって労働者の地位低下を招いたとの批判がある。2013年には前年発足した第2次安倍内閣が円高・デフレ不況からの脱却を目指すアベノミクスと呼ばれる経済政策を打ち立て、経済の立て直しを図った[166]。

2008年には日本の人口が頂点に達し、以降は急速な人口減少に転じた[26]。人口減少は出生率の低下が主な原因であり、国立社会保障・人口問題研究所の予測によれば日本の人口が半減する2110年であっても人口減少が止まらない見通しである[29]。更に長期の予測として、河合雅司の『未来の年表 業界大変化 瀬戸際の日本で起きること』では、低い出生率が継続した場合3000年には日本の人口が僅か2000人になることが予測されており、負の連鎖による縮小再生産も考慮すると早急に手を打たなければ日本人が絶滅の危機にあるという指摘までなされている[167]。

2011年には東北地方太平洋沖地震が発生。三陸沖の太平洋を震源とするマグニチュード9.0の超巨大地震が発生し、津波や福島第一原子力発電所事故などを誘発した。それらの災害は総称して東日本大震災と呼ばれ、それによる死者は2022年時点で1.9万人に達し、戦後最悪の自然災害とされる。

2019年、天皇明仁は皇太子徳仁に譲位を行い元号が令和となった。改元を以って明仁は上皇となった。

2019年6月3日に公開された『金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書 「高齢社会における資産形成・管理」』の中で「老後の30年間で約2,000万円が不足する」と発表された[168]。一般に『老後2000万円問題』として話題となり、老後に向けた資産形成の必要性が広く認知される切っ掛けとなった[169]。

2020年、国内で初の新型コロナウイルス感染者が発表された。

2021年、第49回衆議院議員総選挙では自由民主党が衆議院の過半数の議席を獲得した[170]。第26回参議院議員通常選挙では自由民主党が参議院の第1党の地位を維持した[171]。

2023年8月24日13時ごろ、2011年に原子力事故を起こした福島第一原子力発電所でトリチウムなどの放射性物質を含む処理水の放出が開始された。放出期間は30年程度に及ぶ見通しである[172]。

2024年1月1日16時10分、能登半島地震が発生。人口減少社会に合わせた過疎地域の限定的な復興の必要性についての意見が挙がる[173]。

2024年5月、円安の進行により、日本人向けとは別に訪日外国人向けに高い価格を設定する店舗が現れつつあることが報じられた[174]。

2025年、大阪府の夢洲で2025年日本国際博覧会(略称:大阪・関西万博)が開催される予定である。しかし、海外パビリオンの建設が大幅に遅れ、開催が危ぶまれる事態となっている[175]。

2025年以降は、少子高齢化と人口減少に伴い発生する問題がかつて無いほどに深刻化し、国民においてはより自助が求められる国家に変わることは確実となっている。

新型コロナウイルスの流行

2020年1月16日、神奈川県で国内第1例目の武漢市への旅行歴のある新型コロナウイルスの感染者が発表された後[176]、パンデミックと呼ばれる状況に陥り、政治、経済、国民生活に大きな影響を与えている。パンデミックの影響による1年延期ののち、2020年東京オリンピック・パラリンピックが2021年に開催された。

2023年5月8日には新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが季節性インフルエンザと同等の5類感染症に変更されたことにより、日本社会は新型コロナウイルスと共存する社会に移行した[177][178]。

2025年問題

2025年は日本国全体の人口構成という観点では「2025年問題」[28]、産業界のデジタルトランスフォーメーション(DX)という観点では「2025年の崖」[27]というより厳しい局面を迎える年でもある。

2030年問題

2030年には日本経済を駆動する物流において、トラックドライバーの不足により全体の3割以上の荷物がトラックで配送できなくなる「物流危機」が生じるため、日本経済が致命傷を受ける可能性がある[43]。

地理

日本は明治以来、憲法における領土規定がなく、これは比較法学の観点では特殊なものであった[注釈 41]。島嶼部についての領有宣言、あるいは周辺諸国との条約がおもに領土領陸の法規範であり、第二次大戦後は日本国との平和条約(通称:サンフランシスコ平和条約)が主要な法規範を形成している。

地勢

アジア・東アジアの中でも東方にあり、ユーラシアの東端近くにあたるため、東洋や極東などと呼ばれる地域に含まれる。領土の大部分が、島弧をなす日本列島である。これは本州・北海道・九州・四国などからなる。このほか、南に延びる伊豆・小笠原諸島、南西に延びる南西諸島(沖縄本島など)も有する。日本はまた北東に位置する北方四島の領有権をも主張している。

領土面積は約37.8万平方キロメートル(日本政府が領有権を主張する領域)で世界第60位である。国土の約70%が山岳地域であり、森林率は約67%である。

埋立地は古くから造成されてきたが、その多くは港湾を形成整備することが目的であった。これによる埋立地がポートアイランド、六甲アイランド、神戸空港などである。最近では関西国際空港、横浜八景島や和歌山マリーナシティなどがあり、総面積は国土の約0.5%に相当する。また、諫早湾干拓事業と八郎潟のような大規模事業のような例もある。

離島が多数存在し、その中には様々な理由で(多くは私有地や重要な施設があるため)立入禁止の島もある。琉球諸島や伊豆諸島は離島の内でも交通の便が良く、南方の島々は亜熱帯気候あるいは熱帯雨林気候となっているため「日本のハワイ」などと称され、日本人観光客に人気である。

- 最東端

- 東京都小笠原村 南鳥島 (北緯24度16分59秒・東経153度59分11秒)

- 最西端

- 沖縄県八重山郡与那国町 トゥイシ[182][183](北緯24度27分05秒・東経122度55分57秒[183])

- 日本最西端は長らく与那国島の西崎(いりざき)とされてきたが、2019年に基本図とされる国土地理院の2万5千分の1地形図が改訂され、与那国島北北西260mに位置するトゥイシが日本最西端の地点となった[182][183]。

- 最南端

- 東京都小笠原村 沖ノ鳥島 (北緯20度25分31秒・東経136度04分11秒)

- 最北端

- 北海道稚内市 弁天島 (北緯45度31分35秒、東経141度55分09秒)(日本政府の実効支配下にある領域の最北端)

- 北海道蘂取郡蘂取村 択捉島カモイワッカ岬 (北緯45度33分28秒・東経148度45分14秒)(日本政府が領有権を主張する領域の最北端)

周囲を太平洋、日本海、東シナ海、フィリピン海、オホーツク海などの海洋に囲まれる。本州と四国との間の海は瀬戸内海と呼ばれる。陸上の国境線が無く、ロシア、北朝鮮、台湾、韓国、中国、フィリピン、アメリカと排他的経済水域が接している。また、南方にパラオ共和国、小笠原諸島の延長線上にミクロネシア連邦があり、太平洋を挟んでアメリカ大陸がある。沖合を暖流の日本海流(黒潮)、対馬海流、寒流の千島海流(親潮)、リマン海流が流れる。

領土問題のある地域が数箇所存在する。

自然地理的区分は、地質構造を基準に、本州中部を南北に縦断する糸魚川静岡構造線を境に、南西日本と東北日本とに大別される。付近では、ユーラシアプレート、フィリピン海プレート、太平洋プレート、北アメリカプレートがせめぎ合い、環太平洋造山帯・環太平洋火山帯・環太平洋地震帯と呼ばれる帯の一環をなしている。そのため、世界全体で放出される地震エネルギーのうち1割から2割が日本の周辺に集中すると言われているほど地震が頻発し、震度1や2クラス程度の地震なら、どこかで毎日のように起きている。また、火山活動が活発なことから火山性土壌が多く、これが日本列島の自然を豊かにした面もある。温泉が多いことも火山の恵みと言える。一方で日本史では大きな噴火活動が何度も記録され、さらに近年の地質学研究によって先史時代に何度かの破局噴火が起きていたことが分かっている。

山岳は、最高峰は富士山(標高3776メートル)の他、南アルプス、北アルプスなど、2500メートル超えの山が本州中央に集中している。他、大雪山、磐梯山、阿蘇山などが有名である。富士山はその優美な風貌から数多くの芸術作品の題材とされることで芸術面でも大きな影響を与え、日本の象徴として広く世界に知られている。

河川は、利根川・最上川などが代表的であるが、大陸河川と違い、源流から河口までの距離が大変に短いこと、海抜高低差が急なこともあり、比較的流れが速い。集中豪雨が発生すると堤防が決壊し、人家・田畑に甚大な被害を及ぼすという短所もあるが、比較的新鮮な水が取水しやすいのも特色である。

周囲を海に囲まれた島国であることから、海上交易・漁業ともに盛んな海洋国家である。内海を含む領海を入れた領域の面積は約43万平方キロメートルである[184]。

日本政府が主張する日本の排他的経済水域(EEZ)は領土面積の約12倍である約405万平方キロメートル、領海とEEZを合計すると約447万平方キロメートルであり世界では第6位となる[185]。ただし日本が領有権を主張しているが韓国に不法占拠されている竹島と日本が実効支配しているが近年になって中国が領有権を主張している尖閣諸島周辺海域についてはそれぞれの国家間で重要な外交問題となっている。また、九州西方と東シナ海の領域については中国と韓国が自国の領海から延伸する大陸棚に関して国際法を無視して権利を主張している。

EEZとは別に国連海洋法条約において排他的な海底資源権益が与えられる法的な大陸棚については、2012年4月に国連大陸棚限界委員会が「四国海盆海域」、「小笠原海台海域」、「南硫黄島海域」、「沖大東海嶺南方海域」の4海域を日本の大陸棚と認定した[186]。

国土の変遷

古代

弥生時代後期、西日本の各地に広域の地域勢力が勃興した[187]。2世紀末には畿内を中心として、西日本広域を支配する邪馬台国連合が創設された。邪馬台国連合は3世紀には東海・北陸のほか東日本も支配下に置き倭国が成立した[188]。古墳時代前期前半には、現在の九州の宮崎県から東北の宮城県の範囲まで国土が拡大されたことが、古墳造営の消長から明らかになっている[189][注釈 42]。荒井秀規は、3世紀末から4世紀に倭王権による東国への最初の接触があった後、4世紀末から5世紀にかけて倭王権による東国への征服戦争が行われたと想定している [190]。ただし倭国は東北など各支配領域を確保・維持しようとする考えを持っておらず[191]、6世紀には、経済基盤が脆弱な阿武隈川以北を倭国の支配地から切り離し[192]古墳時代後期には太平洋側では現在の宮城県南部、日本海側では現在の新潟県中部までが倭国の支配領域となった[193]。またこの間、400年(履中天皇元年)と404年(履中天皇5年)に倭は朝鮮半島で百済・加耶諸国と共に高句麗・百済連合軍と2度にわたって合戦を行っている[194]。

奈良・平安時代の日本国は、北は津軽海峡まで、南は喜界島までを国土と認識していたが[195]、一方で九州・四国・壱岐島・対馬とそれらに取り囲まれた本州の北陸と中部地方西部までの範囲こそが日本国本来の領土とも認識していた[196]。そのため東北地方に対しての関心の希薄さは変わることがなく、東北地方北部を完全な形で支配する必要性は感じておらず[197]、実際には大崎平野までが8世紀における日本国の北限であった[198]。9世紀、陸奥・出羽からの徴税の京進が行われなくなると[199]関心は更に希薄になり、東北北部の経営は現地の官人任せになっていった[200]。また、南西諸島への関心も薄れていった[201]。

古代の日本では、畿内と言われる行政区が設けられていた。大化の改新によって設置された当時から畿内は支配者にとっての特別な地域と認識されていたが[202]、律令制施行後は直轄地として国家を支える役割を担った[203]。

中世

中世後期の日本は、室町将軍との間に<主-従の関係>を築くことが出来ているか、室町将軍を頂点とした階層的な秩序の内に居るか、あるいは外に居るかで境界が引かれていた[204]。将軍に反逆し命令の届かない地域は支配権の外に置かれ、<主‐従の関係>の有無によって境界が明瞭化された[205]。

歴史学において室町幕府3代将軍・足利義満の治世は初の公武統一政権と評価されている[206]。しかし室町幕府は地方への関心を殆ど持たない政治権力であり[207]、自らが統治すべき範囲は畿内近国・瀬戸内・中部地域と考えており、幕府にとって東北・関東・九州は辺境でしかなかった[208]。

15世紀前半、永享の乱によって将軍と鎌倉公方との<主ー従の関係>が崩れると、幕府は日本国の東側の境界は駿河国までであると規定するようになり、東国を日本国から切り離した[209][210][211]。一方で当時は独立国だった琉球国は室町将軍との間に<主‐従の関係>を結んでおり、将軍による<主‐従の関係>は国家間においても成立しうる概念でもあった[212]。

1419年(応永26年)、李氏朝鮮は倭寇の拠点壊滅を目的に対馬を攻撃したが作戦は失敗に終わった(応永の外寇)。その後、対馬を李氏朝鮮領とするため対馬-李氏朝鮮間で交渉が行われたが、交渉は不調に終わり対馬は引き続き日本国に所属することになった[213]。

文明年間、大和興福寺・別当の尋尊は「大乗院寺社雑事記」で、中世後期の日本国の範囲は現在の近畿・東海・北陸・中国・四国の各地域であるとしている[214]。一方、戦国時代末期の天正9年(1581年)、織田信長は毛利氏との決戦の意思を明らかにした際、「今度、毛利家人数後巻として罷り出づるに付いては、信長公御出馬を出だされ、東国西国の人数膚を合せ、御一戦を遂げられ、悉く討ち果たし、本朝滞りなく御心一つに任せらるべきの旨、上意にて、各其の覚悟仕り候」と語り、東国(織田領)と西国(毛利領)が合戦し西国を討ち果たせば本朝(日本国)は滞りない状態になるだろう、と日本国の範囲を規定している[215]。

近世

織田政権を継承した豊臣政権は、四国平定・九州平定を経て1588年(天正16年)日本国の統一を成し遂げた[216]。豊臣政権はその後東日本にも支配を拡大し[217]、1590年(天正18年)の奥羽仕置により初めて本州北端までを日本の国土に組み込んだ[218]。更に秀吉は「唐入り」と称して朝鮮半島に2度に亘って攻め込むが、中国大陸・朝鮮半島へ支配を拡げるには至らなかった(文禄・慶長の役)。

豊臣政権を継承した徳川幕府は、豊臣政権とは一転して国際的孤立主義の道を選び[219]、長崎・対馬・琉球(薩摩)・松前の4地域を窓口として対外交渉を行った[220]。

1609年(慶長14年)、薩摩藩が琉球に侵攻し冊封関係を築き支配下に置いたが、琉球は中国とも朝貢関係を持ち続け、日本国と中国(明・清)との間で両属的な関係を維持した[221]。また、徳川政権期、蝦夷地(北海道)は松前藩が支配する渡島半島の南部の「和人地」以外は日本国の外と認識していた[222]。

近代以降

辺境地域の領土確定を課題としていた明治新政府は1870年(明治3年)、北海道を日本国に組み込み、1879年(明治12年)には清との帰属交渉が未決のまま、琉球を沖縄県として公式に日本国に編入した[223]。

19世紀末以降、日本国は対外戦争により国土を拡げていき、20世紀前半には日本史史上最大規模に拡大した。1895年(明治28年)に日清戦争の結果、清から台湾を獲得(下関条約)し[224]、1905年(明治38年)には、日露戦争後の交渉で、ロシアより南樺太の割譲を受けた[225](ポーツマス条約)。更に1910年(明治43年)にはそれ以前より日本国の保護下にあった朝鮮を併合した[226]。その後、1922年(大正11年)には南洋諸島の委任統治も開始し[227]、太平洋側へも支配地域を拡大させた。

1932年(昭和7年)には満州国を建国し[228]。1937年(昭和12年)、盧溝橋事件をきっかけに開戦した日中戦争により中国大陸に占領地を拡大。1940年(昭和15年)9月、フランス領インドシナ北部へ進駐を開始し(仏印進駐)[229]、翌年7月には南部仏印進駐、翌年7月には南部にも進駐を開始した[229]。

1939年(昭和14年)2月、台湾総督府は海軍と共に海南島を占領した[230]。台湾総督府は台湾の重工業化を企図し、「台湾の植民地」として海南島を支配下に置くことを目論んだものだった[231]。だが占領後の海南島支配は海軍が主導することになり、台湾総督府は海軍に協力することでしか関与できなかった[232]。

1941年(昭和16年)12月、日本は太平洋戦争の開戦と共に南方作戦を発動し、翌年5月には東南アジア一帯を国土に組み込んだ[233]。しかし太平洋戦争に敗れると、日本はそれ以前からの各植民地を失い満州国も消滅。1951年(昭和26年)に締結されたサンフランシスコ条約により南樺太、千島列島の領有権も放棄することになった[234]。

1972年(昭和47年)には、太平洋戦争末期からアメリカの占領状態にあった沖縄が日本に返還され[235]現在に至っている(沖縄返還)。

気候・動植物

- ケッペンの気候区分によると、本州以南沖縄諸島大東諸島以北の大半が温帯多雨夏高温気候(Cfa)、宮古諸島・八重山列島・沖大東島などは熱帯雨林気候(Af)、南鳥島はサバナ気候(Aw)に属する一方、北海道などが亜寒帯湿潤夏冷涼気候(Dfb)を示す[236]。内陸部にも標高が高いために寒冷な気候となる地区があり、避暑地として利用されている。モンスーンの影響を受け四季の変化がはっきりしているものの、全般的には海洋性気候[237]のため大陸と比較して冬の寒さはそれほど厳しくなく温和な気候である。飛び地や海外領土などを別にすれば、一国の領土内に熱帯から亜寒帯までを含む国家は珍しい。北半球では他にアメリカ合衆国と中華人民共和国ぐらいである。(標高の高さによる寒冷地域は除く)

- 冬季は、シベリア高気圧が優勢となり北西の季節風が吹くが、その通り道である日本海で暖流の対馬海流から大量の水蒸気が蒸発するため、大量の雪を降らせる。そのため、日本海側を中心に国土の約52%が世界でも有数の豪雪地帯となる。併せて、日本海側で起きる冬季雷は世界でも稀な自然現象である。太平洋側では、空気が乾燥した晴天の日が多い。

- 夏季は、太平洋高気圧の影響が強く、高温多湿の日が続く。台風も多い。但し、北部を中心にオホーツク海高気圧の影響が強くなると低温となり、しばしば農業に影響を与える。

- 比較的、降水量の多い地域である。主な要因は、日本海側での冬季の降雪、6、7月(沖縄・奄美地方は5、6月)に前線が停滞して起こる梅雨、夏季から秋季にかけて南方海上から接近・上陸する台風など。また、地球温暖化に伴い、元からある季節性の大雨以外にも、春から秋にかけて不規則に線状降水帯が現れ、極端に強い集中豪雨が西日本を中心に多発するようになった[238][239]。年間降水量は、約1700ミリメートルで地域差が大きい。南鳥島を除く日本全域がモンスーン地域で、山がちな日本列島の西岸および南岸の周りを暖流が流れている為に雲が発達しやすく、日照時間は約1800時間程度と世界の他の温帯地域と比べても少なめである。

- 生態系

- 南北に長く、また、森林限界を越える高山帯や広い海洋、四季の変化により、面積の広さに比べ、生息する動物や植物の種類が豊富である。津軽海峡以北の北海道の生態系は沿海州の生態系に似ており、ブラキストン線という境界が提唱されている。屋久島と南西諸島の間には、旧北区と東洋区の生態系の分布境界線である渡瀬線[240]が提唱されている。このほか海峡を主に複数の分布境界線が提唱されている[241]。

- 四方が海で囲まれているため、外部から新しい生物が侵入してくる可能性が低かった。それに加え、多くの離島があるため、その島独自の生態系が維持されてきた土地が多数ある。特に小笠原諸島や南西諸島は、古くから本土と比べて孤立した生態系を築いてきたため、その島に固有の動植物が多く生息している。小笠原諸島は、「東洋のガラパゴス」と呼ばれるほど特殊な生態系を持つ。南西諸島でも、西表島のイリオモテヤマネコ、奄美大島・徳之島のアマミノクロウサギをはじめ、固有生物が島ごとに生息している例がある。だが、近年の開発や人間が持ち込んだ外来生物により、生態系は激変し、固有の動植物の生息が脅かされている場所が多い。

- 植物・森林

- 熱帯のものから亜寒帯のもの、さらには高山ツンドラに生育する高山植物に至るまで植物の種類が豊富で多様性に富む。降水に恵まれ、高湿度に適した植物が多く分布している。コケ植物やシダ植物などが特に豊富。大陸から離れた地形から、スギなどの日本固有種が広く分布する。慣習的に桜と菊が国花と同等の扱いを受ける。この他、各自治体でも独自の木や花を制定している[242][243]。

- 陸地の約3分の2が森林(森林率66%[注釈 43]・森林面積:2,512万ヘクタール・2009年現在)である。亜熱帯から亜寒帯に渡る、どの地域でも年間の雨量が十分で、森林の成立が可能である。平地の植生は、南の約3分の2が常緑広葉樹林、いわゆる照葉樹林という型であり、北の約3分の1が落葉広葉樹林、ブナ林を代表とする森林である。標高の高い地域では、更に常緑針葉樹林、一部に落葉針葉樹林がある。南西諸島の一部は熱帯に属し、沿海の干潟にはマングローブが発達する。

- この森林面積の内訳は、天然林が53%(1335万ヘクタール)、人工林が41%(1036万ヘクタール)、その他(標高などの条件で未生育の森林など)が6%、となっている。内、人工林は、第二次世界大戦後の拡大造林の影響を受けたことから、スギ林が多数(452万ヘクタール)を占める。これは、高度経済成長期に木材需要の逼迫から大量の天然林が伐採され、木材の生産効率のみを考えたスギ・ヒノキ林に更新されたためである。その後海外からの輸入量が急増し、一転して木材の価格が暴落した結果、採算の取れない人工林の多くが取り残される結果となった。放棄されたスギ林では、下層植生が発達せず貧弱な生態系となり、防災や水源涵養の面でも問題が多い。また、スギやヒノキの大量植樹は時に「国民病」とも呼ばれる花粉症の蔓延を招いている。

- 動物

- 哺乳類

- 詳細は「日本の哺乳類一覧」を参照

- 100種強が生息し、その内、固有種が3割を超え、7属が固有属である。日本の哺乳類相は、北海道と本州との間にあるブラキストン線、また、南西諸島のうち、トカラ列島と奄美群島との間にある渡瀬線で区切られ、これらを境に異なる動物群が生息している。

- 大型哺乳類では、北海道のヒグマ、エゾシカ、本州のツキノワグマ、ニホンジカ、ニホンカモシカなどがいる。

- 固有種であるニホンザルのうち、下北半島に住む個体群は、世界で最も北方に棲息するサルである。ニホンオオカミ、エゾオオカミ、ニホンアシカ、日本のラッコ個体群、および、ニホンカワウソは絶滅。

- 鳥類

- 詳細は「日本の野鳥一覧」を参照

- 500種を越える鳥類が観察される。四方の海に加え、水源が豊富な日本では、河川や池、湖が多く、それに棲む水鳥の種類が豊富である。日本列島はシベリアで繁殖する鳥の越冬地であり、東南アジアなど南方で越冬した鳥が繁殖する地であり、さらに北方から南方に渡る渡り鳥が通過する中継地としても重要で、季節によって多彩な渡り鳥を観察することができる。近年、乱開発による干潟の減少や、東南アジアの森林の破壊が、日本で見られる鳥類の存続の脅威となっている。水鳥の生息地として国際的に重要な37の湿地が、ラムサール条約に登録され保護されている[244]。

- 渡りをしない留鳥としては、国鳥のキジなどがあげられる。人家の近くには、カラス、スズメ、ハト、ツバメ、ハクセキレイなどが生息し、古来より文化の中で親しまれてきた。最近ではヒヨドリやムクドリが人家周辺に多い。

- 固有種は、メグロなどがある。トキの個体群は、絶滅。現在、佐渡市で人工的に繁殖されているトキは、中国の個体群から借り入れたものである。

- 爬虫類・両生類

- いずれも亜熱帯に種類が多く、南西諸島に半分以上の種が集中する。これは、島ごとの種分化が進んでいるためでもある。本土における島ごとの種分化は、さほど見られない。例外は、サンショウウオ類で、南西諸島に見られないが、本土の各地方での種分化が進み、多くの種を産することで世界的にも知られる。また、現存する世界最大の両生類であるオオサンショウウオは、日本を代表する両生類として世界的に知られる。

- 魚類

- 詳細は「日本の淡水魚一覧」を参照

- 近海の魚類は、種類、数、共に豊かで、三陸海岸沖から千島列島に掛けてが世界三大漁場の一つに数えられる。近海を暖流と寒流とが流れ、これらの接点である潮境でプランクトンが発生しやすいことや、周辺に広い大陸棚や多様で複雑な海岸を持つこと、などが好条件となっている。淡水魚の種は、大陸に比べて河川の規模が小さいため、多くない。古代湖である琵琶湖などに多彩な種が棲息するものの、アユなど食用に供される種の人為的な放流や外来魚の勢力拡大により、希少種の絶滅や淡水魚類相の激変が問題となっている。他方、雨量の多い気候のために河口域に汽水域が出来やすく、貝類も豊富である。

- また、2010年に海洋生物センサス(Census of Marine Life)が出した報告により、日本近海は、世界25箇所の代表的な海の中で最多となる、約3万3000種の海洋生物が生息していることが明らかとなった[245]。これは日本の気候が南北に渡って非常に多彩であり、同時に大きな海流に恵まれ、海水が多くの栄養を持っていることを示している。例えば北海道は流氷の南限であるのに対し、南西諸島および小笠原諸島はサンゴ生育の北限である。

- 昆虫

- 亜熱帯のものから亜寒帯のものまで種類が豊富で多様性に富む。森林が多いため、数も多い。都市部でも多くの昆虫が見られる。雨が多く、湿地や水田が各地にあるため、特にトンボの種類が多い。また、カブトムシなど里山に暮らす昆虫も多く見られたが、暮らしの変化と共に少なくなった。江戸時代ごろからスズムシやコオロギの鳴き声を楽しむために飼育が行われてきた。愛玩対象として昆虫を飼う文化は、世界的にも珍しい。オオムラサキが国蝶。

環境問題

- 詳細は「日本の環境と環境政策」を参照

- 1950-60年代、四大公害病に代表される大規模な公害の発生から、1967年の公害対策基本法を始めに水質汚濁や大気汚染などの規制法が相次いで成立した。これを受け、日本企業は、オイルショックのためにマイナス成長下にあった1973年-1976年の前後に集中して公害の防止への投資を行い、1970年代以降、大規模な公害の件数が急速に減少した。また、この投資は、オイルショック下の日本経済の下支えの役割を果たしたため、「日本は公害対策と経済成長を両立させた」と言われる[246]。

- しかし、日本列島改造論が叫ばれた1970年代以降、地域振興を名目に道路建設や圃場整備などの公共事業、リゾート開発などの大型開発が盛んに行われ、日本固有の風致や生態系は大きく損われてしまった。また、ゴミ問題のために富士山の世界遺産登録を断念したことに象徴されるように、環境管理においても多くの課題を抱える。人工林の荒廃やダム建設などによって河川や山林の生態系が衰退していることにより、ニホンザルやイノシシが市街地に出没するなど、人間の生活への影響も出ている。

- 高度経済成長期以降、日本人の食卓の変化や、海外の農産品の輸入増加、東京一極集中、天然林の伐採、地域振興における公共事業偏重など様々な要因により、農山村や農林水産業が衰退した。これに伴い、耕作放棄地の増加、人工林の荒廃、水産資源の減少などの問題が発生している。

地域区分

都道府県(1都1道2府43県)という広域行政区画から構成される。但し、それよりも広域の地域区分(地方区分)には、揺れが見られる。都道府県の内部には、市町村や、町村をまとめた郡、特別区などがある(日本の地方公共団体一覧参照)。一部の市は、行政上、別途政令指定都市、中核市、施行時特例市に定められている。

- 北海道地方

- 1.北海道

- 東北地方

- 2.青森県 - 3.岩手県 - 4.宮城県 - 5.秋田県 - 6.山形県 - 7.福島県

- 関東地方

- 8.茨城県 - 9.栃木県 - 10.群馬県 - 11.埼玉県 - 12.千葉県 - 13.東京都 - 14.神奈川県

- 上記は「一都六県」。「首都圏」はこれに山梨県を、「広域関東圏」には関東地方1都6県に親不知浜名湖線以東の新潟・山梨・長野・静岡の4県を、それぞれ加える。

- 中部地方[247][248]

- 中国地方

- 31.鳥取県 - 32.島根県 - 33.岡山県 - 34.広島県 - 35.山口県

- 鳥取県と島根県、そして場合によっては山口県の一部や兵庫県・京都府の一部をも含む地域を、山陰と呼ぶ。岡山県と広島県に山口県の多くを含めた地域を、山陽と呼ぶ(兵庫県の一部を含むこともある)。また、山口県を九州地方と併せて九州・山口地方とする場合もある。

- 四国地方

- 36.徳島県 - 37.香川県 - 38.愛媛県 - 39.高知県

- 四国山地より北を北四国、南を南四国とする。また、中国地方とあわせて中国・四国地方(中四国地方)とする場合もある。その場合、山陽と北四国とをあわせて瀬戸内と呼ぶ。

- 九州地方

- 40.福岡県 - 41.佐賀県 - 42.長崎県 - 43.熊本県 - 44.大分県 - 45.宮崎県 - 46.鹿児島県

- 山口県とあわせて九州・山口地方とする場合や、沖縄県とあわせて九州・沖縄地方とする場合もある。

- 奄美群島は、歴史・文化・自然などの面において九州よりも沖縄に近い[253][254][255]ため、奄美群島を沖縄県とあわせて沖縄・奄美地方とする場合もある。

- 沖縄地方

- 47.沖縄県

- 沖縄県は九州地方に含む場合もある。九州地方に含める場合は九州・沖縄地方と呼称することもある。

- 沖縄県は奄美群島と文化的、自然的に近い[256][257]ため、奄美群島とあわせて沖縄・奄美地方とする場合もある。

都市

| 順位 | 都道府県 | 市(区) | 法定人口 | 推計人口 | 増減率 (%) | 種別 | 推計人口の 統計年月日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 | 東京都 | 特別区部 | 9,733,276 | 9,856,992 | +1.27 | 特別区部 | 2024年6月1日 |

| 1 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,777,491 | 3,772,726 | -0.13 | 政令指定都市 | 2024年6月1日 |

| 2 | 大阪府 | 大阪市 | 2,752,412 | 2,787,398 | +1.27 | 政令指定都市 | 2024年6月1日 |

| 3 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,332,176 | 2,329,553 | -0.11 | 政令指定都市 | 2024年6月1日 |

| 4 | 北海道 | 札幌市 | 1,973,395 | 1,957,080 | -0.83 | 政令指定都市 | 2024年6月30日 |

| 5 | 福岡県 | 福岡市 | 1,612,392 | 1,653,767 | +2.57 | 政令指定都市 | 2024年6月1日 |

| 6 | 神奈川県 | 川崎市 | 1,538,262 | 1,551,462 | +0.86 | 政令指定都市 | 2024年6月1日 |

| 7 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,525,152 | 1,494,930 | -1.98 | 政令指定都市 | 2024年6月1日 |

| 8 | 京都府 | 京都市 | 1,463,723 | 1,439,440 | -1.66 | 政令指定都市 | 2024年6月1日 |

| 9 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,324,025 | 1,350,069 | +1.97 | 政令指定都市 | 2024年6月1日 |

| 10 | 広島県 | 広島市 | 1,200,754 | 1,181,049 | -1.64 | 政令指定都市 | 2024年6月1日 |

| 11 | 宮城県 | 仙台市 | 1,096,704 | 1,096,405 | -0.03 | 政令指定都市 | 2024年6月1日 |

| 12 | 千葉県 | 千葉市 | 974,951 | 984,397 | +0.97 | 政令指定都市 | 2024年6月1日 |

| 13 | 福岡県 | �

|