견치아목

| | ||

|---|---|---|

| 화석 범위: 페름기 후기~현재 | ||

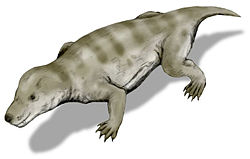

키노돈트의 종류 1. 트리라코돈, 프로바이노그나투스 2. 브라질리테리움, 카스토로카우다 3. 단공류(오리너구리), 포유류(아프리카 코끼리) | ||

| 생물 분류ℹ️ | ||

| 역: | 진핵생물역 | |

| 계: | 동물계 | |

| 문: | 척삭동물문 | |

| 상강: | 사지상강 | |

| 강: | 단궁강 | |

| 목: | 수궁목 | |

| 아목: | 견치아목 | |

| ' | ||

| ||

견치아목(犬齒亞目, Cynodontia)은 페름기에 나타난 수궁류 분류군 중 하나로, 현생 포유류 및 포유류의 멸종한 공통 조상과 그 친척들이 속한다. 비포유류형 견치류는 남쪽 곤드와나 대륙 전체에 분포해 서식했으며 남반구에서는 남아공, 아프리카, 인도, 남극 등지에서 화석이 발견되고 북반구에서는 북아메리카, 유럽의 벨기에, 프랑스 북서부 지방에서 발견된다. 견치아목은 수궁류 중에 가장 다양성이 풍부한 것으로 여겨지는 분류군 중 하나이다.

분류

[편집]견치아목은 리처드 오웬이 1861년에 명명해 이치아목의 하위 분류군으로 집어넣었다.[1] 그러나 에버렛 C. 올슨 (Everett C. Olson) 은 견치류를 수두류(Theriodontia)로, 브루스 S. 루비지 (Bruce S. Rubidge)와 크리스천 시더(Christian Sidor)는 진수두류(Eutheriodontia)로 분류시켰다. 윌리엄 킹 그레고리(1910), 로버트 브룸(1913), 캐럴(1988), 고티에(1989), 제임스 홉슨과 키칭(2001), 보타(2007) 모두 견치류를 수궁목의 하위 분류군으로 놓았다. 브링크(2007)는 오웬(1861)의 분류법을 따랐지만 분류 계급을 지정하지 않은 것으로 보인다.[2][3]

다음은 견치아목의 분류에 대한 연구 결과[4]를 참고해서 만든 분기도이다.

| 견치아목 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

특징

[편집]골격

[편집]

초기 견치류는 포유류의 골격적 특징을 많이 가지고 있다. 치아가 완전히 전문화되어 있고 뇌관이 불룩 튀어나와 있다. 일부 포유류 왕관군을 제외한 모든 견치류는 난생이었을 것이다. 특히 측두창은 다른 수궁류보다 크고, 포유류의 두개골의 확장된 광대뼈는 상당히 강한 턱 근육을 가졌을 것으로 보인다. 수두류를 제외한 다른 원시 수궁류에게는 없었던 이차구개를 가지고 있다.

털

[편집]견치류는 항온동물로 추정되는데 이로 인해 견치류가 털을 가진 것으로 추측하기도 한다. 하지만 이들의 털에 대한 화석 증거는 찾기 어려울 뿐더러 현대 포유류는 털을 덮기 위해 지방질을 분비하는 하르더샘을 가지고 있지만, 하르더샘은 포유형류인 모르가누코돈과 그 이후의 후손에게서만 발견된다.[5] 그런데 페름기 단궁류의 대변에 대한 최근 연구에서 많은 초기 수궁류가 털을 가졌을 가능성이 밝혀졌으며[6] 카스토로카우다(Castorocauda)와 메가코누스(Megaconus) 같은 초기 포유류에게 이미 털이 존재했음을 보여준다.

진화

[편집]비포유류형 견치류

[편집]등장

[편집]견치류는 약 2억 6500만 년 전에 처음 등장했다. 이들이 처음 출현했을 때에는 여타 수궁류의 특징을 많이 가지고 있었으나 포유류의 특징(이차구개 등)도 어느 정도 보유했다. 이는 견치류와 가까운 수두류(Therocephalia)에게도 있는 특징이다.

초기

[편집]

가장 초기의 견치류는 카라소그나투스과에 속하는 동물들로, 이들은 주로 남아공의 카루(Karoo) 누층군의 퇴적층에서 발견된다. 페름기 후기 견치류의 화석은 남아프리카 이외의 지역에서는 발견이 비교적 드물다. 이 중 가장 널리 분포하는 프로키노수쿠스는 남아공, 독일, 탄자니아, 잠비아, 러시아 등 다양한 곳에서 발견된다.[7]

번성

[편집]견치류는 페름기 대멸종 이후 급속도로 다양해졌다. 특히 트라이아스기 초기에는 비교적 진보된 진견치류(Eucynodontia)에 속하는, 초식성의 키노그나투스류(Cynognathia)와 육식성의 프로바이노그나투스류(Prbainognathia)가 주요 하위 분류군으로 트라이아스기 육상 생태계를 우점했다. 트라이아스기 초중반에는 키노그나투스류가 다양했는데 반대로 프로바이노그나투스류는 트라이아스기 후기까지는 크게 번성하지 못했다.[8] 트라이아스기의 거의 모든 견치류들은 곤드와나 대륙에 널리 분포했는데 당시 북반구(로라시아 대륙)에서는 단 하나의 속(나노곰포돈속, Nanogomphodon)만이 발견된다. 트라이아스기 중후반에 눈에 띄게 번성했던 견치류로는 당시 곤드와나에 주로 살았던 초식성 견치류 트레버소돈과(Traversodontidae)이다.

포유류

[편집]포유류의 등장

[편집]포유류는 트라이아스기 후기에 프로바이노그나투스류에서 진화한[9] 작은 동물로 충식성이었다.[10]

최후의 비포유형 견치류

[편집]한편으로 트라이아스기 말 이후에는 두 형태의 비포유형 견치류만이 존재했으며, 둘 다 프로바이노그나투스류에 속했다. 첫 번째는 충식성이었던 트리틸로돈으로 쥐라기 초기에 멸종했다. 두 번째는 중국의 포시오마누스로, 약 1억 2천만년전, 즉 백악기 전기까지 번성했다. 이는 쥐라기 후기에 출현한 초식성 견치류이다.

턱의 변화

[편집]비포유형 견치류가 진화하는 동안 포유류의 턱 뼈 수는 줄어들고 있었다. 하악골이 안쪽을 향해 이동했고 턱에 있는 다른 뼈들의 관절과 각이 두개골로 이동할 수 있는 길을 열었다. 이렇게 등장한 새로운 형태의 두개골은 포유류의 청각계의 일부라고 할 수 있다.

또 입천장에 이차구개가 생겼고 이는 콧구멍에서 나오는 공기 흐름이 직접적으로 통하는 대신 입 뒤쪽의 위치로 이동하게 되어 음식을 씹으면서 숨을 쉴 수 있게 되었다. 이는 지구상의 모든 포유류들이 가지고 있는 형질이다.

같이 보기

[편집]각주

[편집]- ↑ Owen, R. “Classification of R. Owen 1861.”. 2012년 10월 17일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2023년 12월 21일에 확인함.

- ↑ R. Broom. 1913. A revision of the reptiles of the Karroo. Annals of the South African Museum 7(6):361–366

- ↑ S. H. Haughton and A. S. Brink. 1954. A bibliographical list of Reptilia from the Karroo Beds of South Africa. Palaeontologia Africana 2:1–187

- ↑ Ruta, Marcello; Botha-Brink, Jennifer; Mitchell, Stephen A.; Benton, Michael J. (2013년 10월 22일). “The radiation of cynodonts and the ground plan of mammalian morphological diversity”. 《Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences》 (영어) 280 (1769): 20131865. doi:10.1098/rspb.2013.1865. ISSN 0962-8452. PMC 3768321. PMID 23986112.

- ↑ . doi:10.1093/icb/40.4.585 https://academic.oup.com/crawlprevention/governor?content=%2ficb%2farticle-lookup%2fdoi%2f10.1093%2ficb%2f40.4.585. 2023년 11월 26일에 확인함.

|제목=이(가) 없거나 비었음 (도움말) - ↑ Bajdek, Piotr; Qvarnström, Martin; Owocki, Krzysztof; Sulej, Tomasz; Sennikov, Andrey G.; Golubev, Valeriy K.; Niedźwiedzki, Grzegorz (2016년 10월). “Microbiota and food residues including possible evidence of pre-mammalian hair in Upper Permian coprolites from Russia”. 《Lethaia》 (영어) 49 (4): 455–477. doi:10.1111/let.12156. ISSN 0024-1164.

- ↑ Huttenlocker, Adam K.; Sidor, Christian A. (2020년 12월 1일). “A Basal Nonmammaliaform Cynodont from the Permian of Zambia and the Origins of Mammalian Endocranial and Postcranial Anatomy”. 《Journal of Vertebrate Paleontology》 (영어) 40 (5): e1827413. doi:10.1080/02724634.2020.1827413. ISSN 0272-4634.

- ↑ Ruta, Marcello; Botha-Brink, Jennifer; Mitchell, Stephen A.; Benton, Michael J. (2013년 10월 22일). “The radiation of cynodonts and the ground plan of mammalian morphological diversity”. 《Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences》 (영어) 280 (1769): 20131865. doi:10.1098/rspb.2013.1865. ISSN 0962-8452. PMC 3768321. PMID 23986112.

- ↑ Abdala, Fernando; Gaetano, Leandro C. (2018). Tanner, Lawrence H., 편집. 《The Late Triassic Record of Cynodonts: Time of Innovations in the Mammalian Lineage》. Topics in Geobiology (영어). Cham: Springer International Publishing. 407–445쪽. doi:10.1007/978-3-319-68009-5_11. ISBN 978-3-319-68009-5.

- ↑ Grossnickle, David M.; Smith, Stephanie M.; Wilson, Gregory P. (2019년 10월). “Untangling the Multiple Ecological Radiations of Early Mammals”. 《Trends in Ecology & Evolution》 34 (10): 936–949. doi:10.1016/j.tree.2019.05.008. ISSN 0169-5347.