アイスランドのキリスト教化

アイスランドは、西暦1000年にキリスト教に改宗した。アイスランド語では、この出来事は「kristnitaka」(逐語訳すれば「キリスト教の取り入れ」)として知られている。

最も初期の慣例[編集]

西暦9世紀のアイスランドの島では、アイルランドのキリスト教の僧侶が、ヴァイキングの襲来を避けるため、あるいは世俗から離れるためにそこで暮らしていた。やがて北欧のヴァイキングが島に移住すべく渡って来始めると、先住民であるこの僧侶らを、アイルランド語で僧侶を指す「パパ(Papar)」と呼んだ。僧侶らはヴァイキングを恐れてか、アイルランド語の聖書などを残して島を去っていった[1]。

9世紀から10世紀にかけてアイスランドへの植民(en)が進められていた時期の、初期の移民が到着した頃に、アイスランド最も初期のキリスト教慣例がおそらく始まった。移民の一部はスコットランドやアイルランドから来たケルト系の人々で、キリスト教徒でもあった。しかし初期の移民の大多数はアース(古代北欧の神)を崇拝しており異教的だった[2]。ただし異教の神々も次第に権威を落としつつあり、岩や山などを拝む人々や、ヴァイキングとして生きるうちにか自らを恃む言わば〈神知らず〉の人々も現れてはいた[3]。たとえばインゴールヴル・アルナルソンの義兄弟のヒョルレイフがそのような一人で、神々への犠牲祭にも加わることがなかった[4]。しかし体系化されたキリスト教慣例は、おそらく世代を超えて長く根付くことはなかっただろう[5]。

時代背景[編集]

8世紀末頃より、北欧からのヴァイキングがイングランドをたびたび襲撃しており、彼らへの対応に苦慮したイングランドをはじめとする国々は、略奪行為をやめさせるためにもヴァイキングのキリスト教への改宗を試みるようになった[7]。878年、ヴァイキングのグズラム(en)がアルフレッド大王に敗れたことから、イングランドにおけるヴァイキングの居住地を定める協定が結ばれた。これをきっかけにその地のヴァイキングはキリスト教を受け入れていった[8]。北欧でのキリスト教化を進めたのは当初はイングランドやアイルランドの教会であったが、ブレーメン・ハンブルクからの働きかけが長期かつ継続的に行われ、改宗が進んでいった[9]。

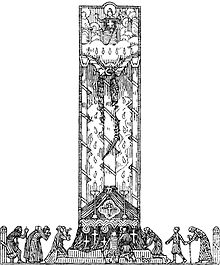

北欧でのキリスト教化は9世紀頃から始まっている。ルードヴィヒ皇帝により派遣された宣教師アンスガルが、デンマーク、スウェーデンに教会を建て布教を行なったが、異教徒による反撃があって退去した[9]。

デンマークには948年にはユトランド半島の3箇所にハンブルク=ブレーメン大司教座(en)からの司教がいた。960年頃には、ハーラル青歯王が改宗したが、それはザクセン公国のオットー家に敗れたためであった。1103年か1104年にはデンマーク管区がハンブルク=ブレーメン大司教管区から独立し、その大司教座をスウェーデンのルンドに置いて北欧全体を管理するようになった[10]。

ノルウェーでは、ホーコン善王が10世紀中頃に改宗している。その後の王はキリスト教徒であったが、異教徒は改宗を拒んでいた[11]。997年にはオーラブ・トリュグヴァソン王によるノルウェーおよびアイスランドの改宗が始まった[12]。しかし王の死後は異教への信仰に戻っていった[13]。997年にはオーラヴ2世が再び国の改宗にあたったが農民、豪族の抵抗にあい倒れた。しかしオーラヴ2世は「聖王」と呼ばれ信仰の対象となり、キリスト教が国教となっていった[11]。

スウェーデンでは、10世紀にウーロヴ・シェートコヌング王が改宗した後の王はキリスト教徒であったが、異教の中心地であるガムラ・ウップサーラを抱えていたこともあり改宗は進まず、12世紀にようやくキリスト教側が優位となった[14]。

フィンランドでは、1155年または1157年にスウェーデン王エリク9世がフィンランド南西部を支配下に置くと、王によって派遣された宣教師聖ヘンリックによる布教が始まった。ヘンリックを暗殺するなど地元は激しく抵抗したが、王権の支配が進むにつれてキリスト教化が進んでいった[15]。

情報源[編集]

アイスランドにおけるキリスト教の採択は、伝統的に1000年[注釈 1]の出来事とされている。キリスト教の採択の前にあった出来事に関する主要な情報源は、アリ・ソルギルスソンの『アイスランド人の書』、アイスランド人のサガ、そして最初の司祭と伝道者についての教会による著作物である。改宗を取り巻く出来事に関するアリの報告は、信頼がおけるようである。彼は改宗の67年後に生まれたが、彼はその著作に直接の情報源から引用している。

宣教師[編集]

980年代に入ると、アイスランドには数人の宣教師が訪れた。彼らのうち最初に来た者は、国外から帰ってきたアイスランド人であったようである。その一人がトルワルド(ソルヴァルド・コズラーンスソンとも)である。トルワルドに同行してきたのはフレデリック(Fridrek)という名のドイツ人の司教であったが、彼についてはほとんど何も知られていない。トルワルドによるアイスランド人の改宗の試みは、限定的な成功に終わった。彼は嘲笑の対象とされ、結局、2人の男性を死なせた争いの後に国から退去せざるを得なくなった[16]。

オーラブ王によるキリスト教の強要[編集]

995年にオーラブ・トリグヴァソンがノルウェー王となった時から、アイスランドのキリスト教化を図る圧力が強まった。オーラブ王は、王権の確立より北欧へのキリスト教の導入に力を入れた趣があるが、千年紀の終わりが近くなったので人々を最後の審判から救済しようとしていたとも考えられる(シーグルズル・ノルダルによる指摘[17])。またオーラブ王はノルウェー滞在中のアイスランド人をミサに呼ぶなどしており、王自身の働きかけによってキリスト教を受け入れたアイスランド人もいた[18]。そうした中にはアイスランド西区の首領の息子キャルタンや、詩人のハルフレッドがいる[19]。

オーラブ王はアイスランドの改宗に取りかかった。王はステヴン(ステヴニル・ソルギルスソンとも。Stefnir Thorgilsson)という名のアイスランド人を、彼の同国人を改宗させるべく祖国に送り返した。ステヴンはかつて手荒く異教の聖域と神の像を破壊していったが、これは彼の評判を悪化させ、彼は結局はアイスランドから追放されていた。アイスランドでは、彼のその暴力的な布教活動がきっかけとなり、神々を冒涜した者をその人の一族において告発させる「一族の不名誉(frændaskömm)」という法律ができていた[20]。また、身内の者がキリスト教に改宗するとその人を「一族の恥」と呼ぶ風潮になっていた。そのためステヴンは間もなく告訴されてしまいノルウェーに戻らざるを得なくなった[21]。ステヴンが失敗した後、オーラブはタングブランド(サングブランドとも)という名の聖職者をアイスランドに送った。タングブランドは、ノルウェーとフェロー諸島で改宗を迫ったことのある、経験豊かな宣教師であった[20]。997年頃から999年頃にかけてのアイスランドでの彼の布教は、ある程度成功したに留まった。彼は、アイスランドに到着直後に滞在中の生活を援助してくれた有力なゴジ(族長)、シーダのハル(Síðu-Hallur)とその家族に改宗を決意させた。また、ヒャルティ・スケッギャソンや彼の義父の〈白い〉ギツール(Gissur hvíti Teitsson)といった、数人の有力なアイスランド人の族長を改宗させた。しかしその過程で2、3人の男性を殺した。タングブランドは999年にノルウェーに戻り、彼が改宗に失敗した旨をオーラブ王に報告した。するとオーラブ王は、アイスランド人に対して直ちにより攻撃的な姿勢をみせた。王はアイスランドからの船での旅行者に対しノルウェーの港への出入りを拒否し[要出典]、ノルウェーに滞在中のアイスランド人の出航を禁じ、さらに数人のアイスランド人を捕らえて人質とした。これにより、アイスランドとその主な貿易相手国の間でのすべての取り引きが絶たれた[要出典]。捕らえられた人質の一部は、有力なアイスランド人族長の息子であり、王はアイスランド人がキリスト教を受け入れない限りは殺すなり危害を加えるなりすると脅迫した。王はまたアイスランドへ派兵することも考えていた。ギツール[注釈 2]とヒャルティは王にアイスランドの改宗を約束して彼らを釈放してもらい、アイスランドへ赴いた[23]。

アイスランド共和国(en)における限定的な外交政策は、もっぱらノルウェーとの良い関係を維持することでほぼ成立していた。アイスランドにいるキリスト教徒は、改宗への努力を進める上で、王の強制力を用いた。異教とキリスト教という2つの対抗する宗教は、じきに国を分裂させ、内戦の兆しも見えてきた[24]。

裁定による採択[編集]

この状況は、次の夏(1000年)の、アイスランド共和国の政治的な中枢であるアルシングの会議の間に頂点に達した。調停者が介入するまでは、対抗する2つの宗教の支持者の間で戦いが起こる可能性があるようだった。ギツールとヒャルティはキリスト教を受け入れるように人々に訴えた。しかし旧来の宗教を信仰する人々も主張を変えなかったため、問題は裁定の場に持ち出された。アルシングにおける法の宣言者、リョーサンヴァトン(Ljósavatn)のゴジ、トルゲイルは、穏健で分別ある男性として知られており、調停者としては双方が容認できる人物であった。シーダのハルが彼に銀貨を持参し、双方が納得できるような決定をしてほしいと頼んだ。トルゲイルはアイスランド人がキリスト教徒にならなければならないかどうかを決定することに対する責任を引き受けた。調停することに同意すると、トルゲイルは毛皮の毛布を被って休むことに1日と1夜を費やし、考え続けた[25]。

次の日にトルゲイルは、幼児の遺棄と馬肉を食べることに関する古いしきたりを残し、また人目につかない異教の崇拝を容認するという条件をつけた上で、アイスランド人はキリスト教徒になるべきであると告げた。人々はトルゲイルの決定に従って洗礼を施された[25][注釈 3]。自身は異教の聖職者であったトルゲイルは、彼の持つ異教の神像をとって、それらを大きな滝に投げ入れた。その故事によって、滝は現在、「神の滝」(ゴーザフォス。アイスランド語: Goðafoss)として知られている。

アイスランドでの改宗の問題はこのように解決された。内戦は裁定を通して避けられた。アイスランドのこの平和的な採択はさまざまな点で注目に値する。というのは、ノルウェーの場合は完全にキリスト教化される前には人々の間で数十年間の争いが続いたのである。また、オーラブ王の死後には異教の信仰に立ち返っていった。しかしアイスランドではキリスト教の信仰が守られ続けた。これらのことは、アイスランドの主要なゴジ、族長が、内戦よりも宗教的な変化(en)を優先させたためということで説明がつく[26]。

改宗の後[編集]

教会制度の発展[編集]

改宗後のアイスランド人にキリスト教の知識をもたらしたのは主に外国からの司祭であった。アリの伝えるところでは3人の司祭はアルメニアから来たという[27]が、博識であり「本知り」「書物通」と呼ばれたバーナード(アイスランド語でビャルンハルド[28]またはベルンハルド[29])は、ノルウェーの聖オーラブ王がアイスランドの法律をキリスト教精神に則った内容にする意図からアイスランドに送り込んだイングランド出身の司祭であった[30]。

こうした中、ゴジはそれまで異教の神々のためにあった神殿を教会に変えたり、子供を聖職者にしたりして、地位の保全に努めた。たとえば〈白い〉ギツールはスカルホルトに転居してキリスト教の布教に努め、息子イスレイブをドイツに留学させてアイスランドの最初の司教にしている。彼はスカルホルト司教座を開いたが、彼の息子ギツールがその職を継ぐなど、司教は多くの場合ゴジの家系が代々継いでいった[31]。 約200年の間、教会は所有地を持つ権限がなく、一般人が教会の土地や財産を管理していた。1096年に教会に十分の一税を納める義務が決められると、税が教会のある農場を持つゴジや農民の収入となり、複数の教会を持つ人もいた[32]。教会を私有するゴジが司祭となって二重の権威を帯びることもあった[33]。

アイスランドの司教座は、当初ハンブルク=ブレーメン大司教管区の管轄下にあったが、1104年にデンマークのルンドの大司教区がスカンディナヴィア全体を管轄した。やがて1153年にノルウェーにニザロース大司教座が設けられると、アイスランドはオークニー諸島、ヘブリーデス諸島、フェロー諸島、グリーンランドと共にその管轄下に入った。ニザロース大司教はアイスランドの司教を援助することもあったが、ハーコン・ハーコナルソン王の時代までは、王権のそれと同様に影響力はまだ限定的なものであった。[34]。 アイスランドの多くの司祭は一般の人々と同様に行動し、しばしば殺人や告訴にも関与しており、ニーザロス大司教を苦慮させていた。ニザロース大司教であったエイステイン・エルレンズソンは1173年、アイスランドの聖職者だけでなく全島民に対し、殺人の禁忌や特定の場合を除いて告訴をしないよう呼びかけた。しかしエイステインはスヴェレ・シグルツソン王と争い続けついには国を追われることとなり、この大司教の願いに島民が応じることはなかった[35]。

なお、1000年のアルシングで認められた、馬肉を食べること、幼児殺し、そして非公式に行われる異教の儀式は、教会がアイスランドを確実に管理していくにつれ禁止された[36]。

学芸の隆盛[編集]

改宗が政治的な理由でなされたこともあり[37]、キリスト教が国教となった後も旧来の宗教の精神が維持され、アイスランド独自の文芸が発展することとなった[31]。教会ではラテン語だけではなく地元のアイスランド語も使われていた。異教に関連づけられた神話伝承は他の地域のように消滅させられることなく、ノルウェーから比較的新しい時期に伝えられたスカルド詩と共に、ラテン文字で記録されていった。また先のイスレイブが1057年にスカルホルトに司教座を開いた後、彼に師事したヨーンが1106年にホラールに2つ目の司教座を開いた。この2つの司教座には学校も設けられ、また島内各地にも学校や私塾ができ、ゴジの子供達がこれらで学芸を学んだことからキリスト教文化が島民の間に浸透していった。なおシーダのハルの子孫にあたる神父のセームンドもフランスからの帰国後にオッディに塾を開いたが、スノッリ・ストゥルルソンはここで学んでいる[37]。

修道院も、5人以下の修道士を抱えた小規模なものがいくつかつくられたが、このうち北部のシングエイラルの修道院は、修道士がオーラヴ・トリグヴァソン王や聖オーラヴのサガを書いたり、修道院長のカール・ヨーンスソンがノルウェー訪問時に『スヴェレのサガ』(en)の冒頭部を書いたりしたなど、学問に熱心な修道院であった。しかしこの頃の修道院の役割は文化面以外では限定的なものだった[38]。

脚注[編集]

注釈[編集]

- ^ 一部の歴史家はそれは999年だったと考えている。J.L.バイヨックによると、アイスランドの各時代に使用されていた暦に関して確実なことがわからず、改宗の年が現在の暦では999年か1000年かはっきりしていないという(『サガの社会史』247頁・第一章の註(7))。

- ^ 『ヘイムスクリングラ』の『聖オーラヴのサガ』[22]によると、ギツール(ヒャルティの妻の父)の母方の祖父と、オーラブ王の母方の祖父が兄弟。

- ^ これらの問題になる条項は、教会の定めるところ反して続いていた古くからの習慣に関するものであった。馬肉は世界の多くの文化圏においてタブーの食物であり、法王のグレゴリウス3世は732年に馬肉を消費するゲルマン的な習慣を禁止している。同様に、幼児殺しは世界の広範囲にわたって行われていた。そして、「余剰」となった子供達を通報する習慣は古くからのアイスランド文化にも見いだせる部分であった。アイスランドの島で維持することができた人口には制限があった。あまりに多くの子供達を育てることは全島民に対し災難をもたらすと強く思われていた[要出典]。(環境収容力を参照)

出典[編集]

- ^ 『サガとエッダの世界』17-18頁。

- ^ 『サガとエッダの世界』40頁。

- ^ 『サガとエッダの世界』55頁。

- ^ 『北欧神話と伝説』(ヴィルヘルム・グレンベック著、山室静訳、新潮社、1971年、ISBN 978-4-10-502501-4)43頁。

- ^ 『サガの社会史』146-147頁。

- ^ 『ノルウェーの歴史』(エイヴィン・ステーネシェン、イーヴァル・リーベク著、岡沢憲芙監訳、小森宏美訳、早稲田大学出版部、2005年、ISBN 978-4-657-05516-3)27-28頁。

- ^ 『サガとエッダの世界』76-77頁。

- ^ 『地名で読むヨーロッパ』(梅田修著、講談社〈講談社現代新書〉、2002年、ISBN 978-4-06-149592-0)199-200頁

- ^ a b 『北欧史』52頁。

- ^ 『北欧史』52-53頁。

- ^ a b 『北欧史』53頁。

- ^ 『ヘイムスクリングラ 北欧王朝史(一)』(谷口幸男訳、北欧文化通信社、2008年、ISBN 978-4-938409-02-9)330頁。

- ^ 『サガの社会史』151頁。

- ^ 『北欧史』53-54頁。

- ^ 『北欧史』56-57頁。

- ^ 『サガとエッダの世界』79-82頁。

- ^ 『巫女の予言 エッダ詩校訂本』73-74頁。

- ^ 『巫女の予言 エッダ詩校訂本』75頁。

- ^ 『サガとエッダの世界』88頁。

- ^ a b 『サガの社会史』148頁。

- ^ 『サガとエッダの世界』82-83頁。

- ^ 『ヘイムスクリングラ(二)』(スノッリ・ストゥルルソン著、谷口幸男訳、北欧文化通信社、2009年。ISBN 978-4-938409-04-3)266頁(『オーラヴ聖王のサガ』第六十九章 軍司令官ビョルンの旅)。

- ^ 『サガとエッダの世界』82-88、237-238頁。

- ^ 『サガの社会史』149頁。

- ^ a b 『サガとエッダの世界』88-91、239-241頁。

- ^ 『サガの社会史』150-151頁。

- ^ 『サガの社会史』151-152頁。

- ^ 『サガとエッダの世界』97頁での表記。

- ^ 『サガとエッダの世界』241頁での表記。

- ^ 『サガとエッダの世界』96-97頁。

- ^ a b 『サガとエッダの世界』91-92頁。

- ^ 『サガの社会史』156-157頁。

- ^ 『サガの社会史』152頁。

- ^ 『サガの社会史』157-158頁。

- ^ 『サガの社会史』171-173頁。

- ^ Gwyn Jones, The North Atlantic Saga: Being the Norse Voyages of Discovery and Settlement to Iceland, Greenland, and North America, Oxford University Press, 1986, pp. 149-51.

- ^ a b 『サガとエッダの世界』97-98頁。

- ^ 『サガの社会史』160-162頁。

参考文献[編集]

英語版[編集]

日本語訳にあたり直接参照していない。

- Byock, Jesse Viking Age Iceland, Penguin 2001

日本語版[編集]

- シーグルズル・ノルダル『巫女の予言 エッダ詩校訂本』菅原邦城訳、東海大学出版会、1993年、ISBN 978-4-486-01225-2。

- J.L.バイヨック『サガの社会史 中世アイスランドの自由国家』柴田忠作、井上智之訳、東海大学出版会、1991年、ISBN 978-4-486-01153-8。

- 百瀬宏・熊野聰・村井誠人『北欧史』山川出版社〈新版世界各国史21〉、1998年、ISBN 978-4-634-41510-2。

- 山室静『サガとエッダの世界 アイスランドの歴史と文化』社会思想社〈そしおぶっくす〉、1982年。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

- 阪西紀子「異教からキリスト教へ:北欧人の改宗を考える (特集 学問への招待)」『一橋論叢』第131巻第4号、日本評論社(発売)、2004年4月、304-315頁、doi:10.15057/15228、ISSN 00182818、NAID 110007642792。