Святослав Ярославич

Из Википедии, бесплатной энциклопедии

Из Википедии, бесплатной энциклопедии

| Святослав Ярославич | |

|---|---|

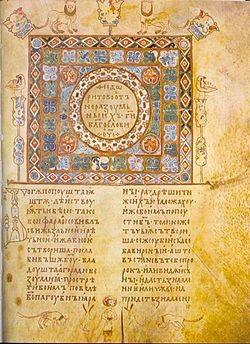

Святослав (крайний справа) с семьёй. Миниатюра из Изборника (1073) | |

Изображение князя Святослава в полный рост с крестом в правой руке на печати князя | |

| 1073 — 1076 | |

| Предшественник | Изяслав Ярославич |

| Преемник | Всеволод Ярославич |

| 1054 — 1073 | |

| Предшественник | княжество восстановлено |

| Преемник | Всеволод Ярославич |

| ? — 1054 | |

| Предшественник | княжество восстановлено |

| Преемник | Игорь Ярославич |

| | |

| Рождение | 1027 Киев, Древнерусское государство |

| Смерть | 27 декабря 1076 Киев, Древнерусское государство |

| Род | Рюриковичи |

| Отец | Ярослав I Мудрый |

| Мать | Ингигерда (в крещении Ирина) |

| Супруга | |

| Дети | Глеб, Роман, Давыд (Давид), Олег, Ярослав |

Святосла́в Яросла́вич (в крещении Николай[1]; 1027 — 27 декабря 1076, Киев) — третий сын Ярослава Мудрого и Ингигерды Шведской, князь черниговский, с 1073 года — великий князь киевский. Местночтимый святой (благоверный) Чернигова, память: 21 мая по юлианскому календарю[2].

Биография

[править | править код]Ранние годы и завещание Ярослава

[править | править код]Святослав впервые упоминается на страницах летописей под «6535» (то есть 1027) годом: «Родися третий сынъ Ярославу, и нарече имя ему Святославъ.»[3]. Второй раз в 1054 году, когда Ярослав поделил Русь между сыновьями.

Биография Святослава между этими датами точно не известна. Ряд историков (например, Алексеев С. В.)[4] утверждали, что при жизни отца Святослав сидел князем во Владимире-Волынском.

В 1054 году, в результате раздела, Святослав получил Чернигов и прилегающие к нему земли. Но границы его державы известны лишь приблизительно. В летописи описано, что Изяславу достался Киев, Святославу — Чернигов, Всеволоду Переяславль, Вячеславу Смоленск, Игорю Владимир-Волынский[5]. Исследователи лишь строят предположение о границах этих владений. Так Н. М. Карамзин предполагал:

Князь Черниговский взял ещё отдаленный Тмуторокань, Рязань, Муром и страну Вятичей; Всеволод, кроме Переяславля, Ростов, Суздаль, Белоозеро и Поволжье, или берега Волги.

— Н.М. Карамзин. История государства Российского. Глава IV ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ИЗЯСЛАВ, НАЗВАННЫЙ В КРЕЩЕНИИ ДИМИТРИЕМ. Г. 1054-1077

Не все были согласны с оценкой владений, указанной Карамзиным. Уже С. М. Соловьев считал, что не только Муромо-Рязанская земля, но и Белозерье принадлежало Святославу, а Всеволод владел лишь Ростовской землёй. Притом Ростовская земля вплоть до 1057 года (когда умер Вячеслав) принадлежала их племяннику Ростиславу Владимировичу[6]. Подобной же версии придерживается и С. В. Алексеев: к владениям Святослава кроме Чернигова он относит восточные владения за пределами Руси (Белую Вежу и Тмутаракань) и Ростово-Суздальский край, а владения Всеволода ограничивает Переяславской землёй[7] В качестве подтверждения принадлежности Белозерья (или всего Ростово-Суздальского края) исследователи обращаются к событиям Ростовского восстания 1071 года усмиренного людьми Святослава[8]. Принадлежность Посемья с Курском Святославу также по-разному оценивается историками. Так, П. В. Голубовский считал, что уже с 1054 года Посемье принадлежало Переяславлю[9], с этим был согласы В. В. Мавродин и отчасти А. К. Зайцев[10], хотя по мнению иных авторов этот регион принадлежал Святославу Черниговскому или был разделен между Переяславской и Черниговской землями[11]

Участник триумвирата

[править | править код]

В 1054—1073 входил в так называемый «триумвират Ярославичей» и правил Древнерусским государством вместе со старшим братом Изяславом и младшим Всеволодом. При нём черниговский епископ принял статус митрополита[12] и активизировалось строительство в Чернигове.

В 1060 году Святослав вместе с братьями ходил на торков и разбили их[13].

В 1064 году в Тмутаракани принадлежащей Святославу появился Ростислав Владимирович. Он был недоволен своими дядьями и ушёл (из Новгорода или по другой версии из Волыни[14]) на юг. Появившись у Тмутаракани он выгнал сидящего в ней Глеба Святославича. Святослав, подойдя к городу в 1065 году, вернул Тмутаракань сыну, но после ухода Святослава в Чернигов, Ростислав вторично изгнал Глеба и утвердился в окрестностях до своей гибели в 1067 году[15].

В 1067 году Святослав вместе с братьями принимал участие в войне с Всеславом Полоцким и в пленении этого князя. В 1068 году Святослав вместе с братьями потерпел поражение на реке Альте[16], но в отличие от братьев смог 1 ноября 1068 года под Сновском Святослав нанести поражение половцам[17], причём «Новгородская первая летопись младшего извода» сообщает о пленении хана Шарукана. После бегства Изяслава в Польшу, а Всеслава, ненадолго в результате восстания занявшего киевский престол, — в Полоцк, приехал с братом Всеволодом в Киев и выступил в 1069 году посредником между киевлянами и Изяславом, приближающимся с польскими войсками[16].

В 1067 году сын Святослава Глеб стал князем новгородским[18]. В 1069 году Глеб отбил Новгород от ушедшего из Киева в Полоцк Всеслава Брячиславича[19].

В 1072 году Святослав участвовал в перенесении мощей Бориса и Глеба. В это же время появилась «Правда Ярославичей» (дополнения «Русской Правды»)[16]

Киевское княжение

[править | править код]

В 1073 году, вступив в заговор со Всеволодом, сверг Изяслава, который бежал в Европу. Всеволод переместился в Чернигов, уступив Переяславль Давыду Святославичу[20]. На Волыни сел Олег Святославич. По некоторым данным, этой акции предшествовала активная внешняя политика Черниговского княжества, имевшая целью международную изоляцию Изяслава. В частности, он не получил польской поддержки, на которую рассчитывал; в то же время известно о союзе Святослава с поляками: в 1076 году Олег Святославич с Владимиром Всеволодовичем возглавляли русское войско в походе на помощь полякам против чехов. Таким образом большая часть Руси оказалась под контролем Святослава[21]. Впрочем, Изяславу всё же удалось найти определённую поддержку за рубежом. Так, в 1075 году он сумел убедить кайзера Генриха IV отправить к Святославу посольство, целью которого было возвращение Киева Изяславу. Посольство это возглавил брат жены Святослава, Бурхард Трирский. В Лаврентьевской летописи это посольство описано следующим образом[22]:

Въ се же лѣто придоша сли изъ нѣмець къ Святославу. Святослав же, величаяся, показа имъ богатьство свое. Они же, видѣвше безчисленое множьство злато, и сребро, и паволокы, рѣша: «Се нивъчтоже есть, се бо лежить мертво. Сего суть кметье луче. Мужи бо ся доищутъ и болше сего»Лаврентьевская летопись

Больше подробностей описано в "Истории Российской" Татищева[23]:

Тогожъ году приходили послы нѣмецкiе къ Святославу о примиренiи его со старѣйшимъ братомъ Изяславомъ. Святославъ же, величаяся, нимало къ миру склонности показалъ, а показывалъ ко удивленiю великому ихъ великiя богатства. Они же, видѣвъ великое множество безчисленнаго богатства въ златѣ, сребрѣ, каменiи драгоцѣнномъ, парчахъ и всякихъ узорочьяхъ, сказали: "Сiе ни во что есть; понеже лежитъ мертво яко земля, лучше де всего добродѣтель, тою хвалиться подобаетъ государю, а не богатствомъ; понеже много государей есть, которые гораздо болѣе сего имѣютъ, но онымъ не хвалятся..."В. Н. Татищев, История Российская с древнейших времён

В хронике Ламберта Хересфельдского указано, что Генрих IV не просто пытался примирить двух братьев, но и угрожал Святославу войной, если тот не примет его требований. Впрочем, на самом деле он не мог действительно отправиться в поход на русские земли, так как был занят подавлением Саксонского восстания[24]. Однако Святослав этого не знал, и поэтому он подкупил отправленное к нему посольство[25]:

Без особливих зусиль Святослав купив його багатими дарами. Хроніст Ламберт Герцфельдський відзначив у своїх "Анналах": "Бурхард привіз королю стільки золота, срібла та дорогого вбрання, що ніхто не пам’ятає, щоб коли-небудь таке багатство ураз привозилося до німецької держави. Руський князь заплатив цими дарами королю за те, щоб він не допомагав його братові, якого він вигнав з держави". Німецький хроніст тут же додає, що у короля були зв’язані руки внутрішніми усобицями і Святослав міг би і не присилати таких багатих дарів.Л. В. Войтович, Княжа доба: портрети елiти

У Святослава сложились сложные отношения с печерскими монахами. Став киевским князем, Святослав активно помогал местной церкви: он не только присутствовал при закладке Печерской церкви, но сам начал копать ров для неё. А на продолжение строительства выделил 100 гривен золота и выделил поле из своих земель[27] Лидер печерских монахов Феодосий активно боролся со Святославом, обзывая князя в своих обличительных речах. После основания храма Феодосий разрешил в церквях поминать Святослава в молитвах, но только после Изяслава[28]. Лишь после смерти Феодосия в 1074 году у Святослава наладились отношения с монахами[29].

В этот период Святослав Ярославич также основал Симеоновский монастырь на Копыревом конце, ставшим родовым монастырём черниговских Ольговичей.

27 декабря 1076 года Святослав скончался на 50-м году жизни, став первой известной на Руси жертвой неудачной хирургической операции: он умер от «резания желве» (разрезания опухоли)[21]. Согласно Татищевской "Истории Российской", Святослав умер без хирургического вмешательства, от болезни[30]:

Святославу, князю великому, приключилась тяжкая болезнь великихъ по тѣлу чирьевъ, и отъ великаго мученiя преставился декабря 27 дня; тѣло же его положено въ Черниговѣ у церкви всемилостиваго Спаса, былъ на великомъ княженiи 3 года, а всѣх жилъ 49 лѣтъ.Василий Никитич Татищев, История Российская с самых древнейших времён

Несмотря на то что Святослав умер на киевском княжении, похоронен он был в Чернигове. Киевский престол занял Всеволод, который вскоре вернул его Изяславу. Святославичи, сидевшие в Новгороде, Тмутаракани, Владимире-Волынском и ряде черниговских земель в 1077/1078 годы потеряли всё, кроме Тмутараканского княжества[31]. И лишь только после ожесточённой борьбы по решению Любечского съезда князей (1097) смогли получить Черниговскую землю (включающую Чернигов, Новгород-Северский, Муром, Рязань и временами Курск).

В историю культуры вошёл как заказчик «Изборника Святослава», переписанного для него в 1073 году, который включает миниатюру, изображающую князя с семейством. Также Святославу приписывался заказ «Изборника» 1076 года, однако в настоящее время эта версия большинством исследователей отвергается.

В некоторых работах можно встретить указание на то, что христианским именем Святослава было "Симеон"[32]. Данных в пользу такого предположения немного: известно, что Святослав основал в Киеве монастырь святого Симеона. Кроме того, в списке Изборника 1073 года XV века сохранилась такая надпись, относящаяся к заказчику: "Великы въ црьхъ Сумеонъ"[33]. Впрочем, определённый круг исследователей полагает, что написанное явилось ошибкой переписчика, имевшего перед собой болгарский оригинал, где было указано имя царя Симеона[34][35].

Исследователи полагают, что в надписи (граффити) на стене Софийского собора в Киеве «Спаси, Господи, кагана нашего» речь идёт о Святославе Ярославиче[36].

Семья

[править | править код]Святослав был женат дважды: первый раз на Килликии (или Кикилии, Цецилии), неизвестного происхождения.

- Дети от 1-го брака

- Глеб (ум. 1078) — князь Тмутараканский (1064 и 1066—1068), Новгородский (1068—1073 и 1077—1078), Переяславский (1073—1077)

- Роман Красный (ум. 1079) — князь Тмутараканский с 1069

- Давыд (Давид) (ум. 1123) — князь Переяславский (1073—1076), князь Муромский (1076—1093), князь Смоленский в (1093—1095 и 1096—1097), князь Новгородский в (1094—1095), князь Черниговский (1097—1123)

- Олег (в крещении Михаил[37]) (ум. 1115) — князь Волынский (1073—1078), князь Тмутараканский (1083—1094), князь Черниговский (1094—1097).

Давыд и Олег стали родоначальниками двух знаменитых в XII веке ветвей черниговских князей, Давыдовичей и Ольговичей. Из Ольговичей был святой Михаил Черниговский, от которого происходят многие княжеские роды России. Ныне существующий род князей Горчаковых — потомки Святослава Ярославича по прямой мужской линии.

- Дети от 2-го брака

От второго брака, с Одой (в русскоязычной историографии — Ода Штаденская), возможно дочерью маркграфа Луитпольда Бабенберга, родственницей папы Льва IX и императора Генриха III, имел одного сына — Ярослава, впоследствии также черниговского князя (на миниатюре маленький Ярослав изображён рядом с матерью); по немецким источникам, после смерти отца он воспитывался в Германии и потом вернулся на Русь, где нашёл зарытые матерью сокровища. Ярослав стал предком династии муромских и рязанских князей (впоследствии великих князей Рязанских), пресекшейся в начале XVI века.

Существует гипотеза (А. В. Назаренко), согласно которой от второго брака с Одой Штаденской у Святослава была ещё дочь, выданная замуж в Византию; её дочь, внучка Святослава, в первой четверти XII века попала в плен к сельджукам и стала матерью султана Кылыч-Арслана II, который, как известно из западных источников, считал себя через свою русскую мать родственником немецких крестоносцев.

- От неизвестной матери

В родословиях также упоминаются[38]:

- Борис Святославич, князь Вщижский. С 1073 года княжил в Вышгороде (возможно, речь идет не о сыне, а о племяннике князя по имени Борис Вячеславич)

- Игорь Святославич

- Святослав Святославич, упомянут у Татищева

- Вышеслава Святославна

- Предислава Святославна. В 1116 — инокиня

Примечания

[править | править код]- ↑ Зотов Р. В."О черниговских князьях и о Черниговском княжестве в татарское время" С-Пб 1892 стр 33

- ↑ Официальный сайт Черниговской епархии. Князь Святослав Ярославич Архивная копия от 5 марта 2014 на Wayback Machine.

- ↑ Электронная библиотека ИРЛИ РАН > Собрания текстов > Библиотека литературы Древней Руси > Том 1 > Повесть временных лет. Дата обращения: 22 апреля 2018. Архивировано 23 апреля 2018 года.

- ↑ Алексеев С. В. Игорь Святославич. — М.: Молодая гвардия, 2014. — С. 69. — 348[4] с. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 55). — 4000 экз. — ISBN 978-5-235-03664-2.

- ↑ ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ Т 1 Лаврентьевская летопись 1926—1928 Л. издание второе стр. 114

- ↑ Соловьев С. М. История отношений между князьями Рюрикова дома Глава 3

- ↑ Алексеев С. В. Игорь Святославич. — М.: Молодая гвардия, 2014. — С. 70-71. — 348[4] с. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 55). — 4000 экз. — ISBN 978-5-235-03664-2.

- ↑ Соловьев С. М. История отношений между князьями Рюрикова дома Глава 3, Алексеев С. В. Игорь Святославич. — М.: Молодая гвардия, 2014. — С. 70-71. — 348[4] с. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 55). — 4000 экз. — ISBN 978-5-235-03664-2.

- ↑ Голубовский П. В. История Северской Земли до половины XIV столетия. — Киев: Университетская типография И. И. Завадского, 1881.— 209 с. С 62-63

- ↑ Зайцев А. К. Черниговское княжество X—XIII вв. / Карты В. Н. Темушева. — М.: Квадрига, 2009. — 232 с. С 73-78

- ↑ А. В. Зорин, Г. Ю. Стародубцев и др. Курский край через века Курск 2014 ISBN 978-5-906415-02-8, 256 с. С 143—145

- ↑ Назаренко А. В. Митрополии Ярославичей во второй половине XI века //Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007. № 1 (27). С. 85-103.

- ↑ Алексеев С. В. Игорь Святославич. — М.: Молодая гвардия, 2014. — С. 71. — 348[4] с. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 55). — 4000 экз. — ISBN 978-5-235-03664-2.

- ↑ Соловьев С. М. История отношений между князьями Рюрикова дома. Глава 4

- ↑ Алексеев С. В. Игорь Святославич. — М.: Молодая гвардия, 2014. — С. 72. — 348[4] с. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 55). — 4000 экз. — ISBN 978-5-235-03664-2.

- ↑ 1 2 3 Алексеев С. В. Игорь Святославич. — М.: Молодая гвардия, 2014. — С. 73. — 348[4] с. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 55). — 4000 экз. — ISBN 978-5-235-03664-2.

- ↑ Святослав Ярославич // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.

- ↑ Голубовский П. В. История Северской Земли до половины XIV столетия. — Киев: Университетская типография И. И. Завадского, 1881.— 209 с. С 69

- ↑ Алексеев С. В. Игорь Святославич. — М.: Молодая гвардия, 2014. — С. 74. — 348[4] с. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 55). — 4000 экз. — ISBN 978-5-235-03664-2.

- ↑ По другой версии сев в Киеве, Святослав продолжал держать Чернигов до своей смерти, а в Переяславле сидел Всеволод Алексеев С. В. Игорь Святославич. — М.: Молодая гвардия, 2014. — С. 76. — 348[4] с. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 55). — 4000 экз. — ISBN 978-5-235-03664-2.

- ↑ 1 2 Алексеев С. В. Игорь Святославич. — М.: Молодая гвардия, 2014. — С. 78. — 348[4] с. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 55). — 4000 экз. — ISBN 978-5-235-03664-2.

- ↑ Полное собрание русских летописей. runivers.ru. Дата обращения: 15 марта 2025.

- ↑ Татищев В. Н. История Российская с самых древнейших времён, неусыпными трудами через тридцать лет собранная и описанная покойным тайным советником и астраханским губернатором Васильем Никитичем Татищевым. — Санкт-Петербург: Издательство Императорского Московского Университета, 1773. — С. 129. — 536 с.

- ↑ Ламберт Херсфельдский. Его Annales Hersveldenses (нем.). — S. 202.

- ↑ Л. В. Войтович. Княжа доба: портрети елiти (укр.). — Львов, 2006. — С. 313. — 782 с. — ISBN 966-4585-52-4.

- ↑ Показ Святославом Ярославичем Киевским своих богатств немецким послАмосов А. А. О пространственном построении миниатюр Радзивиловской летописи // Общественное сознание, книжность, литература периода феодализма. К 60-летию со дня рождения член- корр. Н. Н. runivers.ru. Дата обращения: 11 ноября 2021. Архивировано 11 ноября 2021 года.

- ↑ Голубовский П. В. История Северской Земли до половины XIV столетия. — Киев: Университетская типография И. И. Завадского, 1881.— 209 с. С 72

- ↑ Алексеев С. В. Игорь Святославич. — М.: Молодая гвардия, 2014. — С. 77. — 348[4] с. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 55). — 4000 экз. — ISBN 978-5-235-03664-2.,Голубовский П. В. История Северской Земли до половины XIV столетия. — Киев: Университетская типография И. И. Завадского, 1881.— 209 с. С 72

- ↑ Алексеев С. В. Игорь Святославич. — М.: Молодая гвардия, 2014. — С. 77. — 348[4] с. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 55). — 4000 экз. — ISBN 978-5-235-03664-2.

- ↑ Татищев В. Н. История Российская с самых древнейших времён, неусыпными трудами через тридцать лет собранная и описанная покойным тайным советником и астраханским губернатором Васильем Никитичем Татищевым. — Санкт-Петербург: Издательство Императорского Московского Университета, 1773. — С. 131. — 536 с.

- ↑ Алексеев С. В. Игорь Святославич. — М.: Молодая гвардия, 2014. — С. 79-80. — 348[4] с. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 55). — 4000 экз. — ISBN 978-5-235-03664-2.

- ↑ Щапов Я. Н. Государство и церковь Древней Руси X-XIII вв / А. П. Новосельцев. — Москва: Издательство Академии Наук СССР, 1989. — С. 136. — 232 с. — ISBN 5-02-009546-X.

- ↑ А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. Выбор имени у русских князей в X-XVI вв / под ред. В. В. Иванова, Т. М. Николаевой, В. Н. Топорова. — Москва: Индрик, 2006. — С. 610. — 741 с. — ISBN 5-85759-339-5.

- ↑ Т. Н. Протасьева. Византийский орнамент. — 1974. — С. 207. — 218 с.

- ↑ Н. М. Каринский. Образцы письма древнейшего периода истории русской книги. — Ленинград: АН СССР, 1925. — С. 11. — 46 с.

- ↑ Граффито № 13. Находилось в проёме окна северной наружной галереи. Утрачено из-за обвала штукатурного слоя во время Великой Отечественной войны. Высоцкий С. А. Древнерусские надписи Софии Киевской XI—XIV вв. Киев, 1966. — C. 49—52.

- ↑ Зотов Р. В."О черниговских князьях и о Черниговском княжестве в татарское время" С-Пб 1892 стр 34

- ↑ Родословная книга Всероссійскаго дворянства Архивная копия от 6 апреля 2020 на Wayback Machine. // Составилъ В. Дурасов. — Ч. I. — Градъ Св. Петра, 1906.

Литература

[править | править код]- Древняя Русь в свете зарубежных источников. Под ред. Е. А. Мельниковой. — М.: Логос, 2000 г., 608 с.

- Щавелёв А. С., Э. П. Р.; Романова А. А.; Анатониева Т. В. Святосла́в (Никола́й) Яросла́вич // Православная энциклопедия. — М., 2021. — Т. LXII : Свенская Печерская икона Божией Матери — Сергий. — С. 196—199. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 978-5-89572-069-1.

- Кивлицкий Е. А. Святослав Ярославич, князь черниговский // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки, культурных, торговых, политических отношений IX—XII веков. — М.: Языки Русской Культуры, 2001. — 784 с. — (Studia Historica). — 1000 экз. — ISBN 5-7859-0085-8.

- Назаренко А. В. О династических связях сыновей Ярослава Мудрого // Отечественная история. — М.: Наука, 1994. — № 4—5. — С. 181—194.

- Николаев А. Святослав Ярославич // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.

- Алексеев С. В. Игорь Святославич. — М.: Молодая гвардия, 2014. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 55). — 4000 экз. — ISBN 978-5-235-03664-2.

- Голубовский П. В. История Северской Земли до половины XIV столетия. — Киев: Университетская типография И. И. Завадского, 1881.— 209 с.

- Соловьев С. М. История отношений между князьями Рюрикова дома Главы 3, 4

- А. В. Зорин, Г. Ю. Стародубцев и др. Курский край через века Курск 2014 ISBN 978-5-906415

- Зотов Р. В. «О черниговских князьях и о Черниговском княжестве в татарское время» С-Пб 1892