Евангелие

Из Википедии, бесплатной энциклопедии

Из Википедии, бесплатной энциклопедии

| Евангелие | |

|---|---|

| |

| Язык оригинала | арамейские языки и древнегреческий язык |

Ева́нгелие (от др.-греч. εὐαγγέλιον — «благовестие, благая весть»[1]) в христианстве ― весть о наступлении Царства Божия и спасении рода человеческого, провозглашённая Иисусом Христом и апостолами. В узком смысле «Евангелием» называются повествования о рождении, земном служении, чудесах, крестной смерти, воскресении и вознесении Иисуса Христа, которые ко II веку оформились в виде четырёх канонических книг ― Евангелий от евангелистов Матфея, Марка, Луки, Иоанна[2][3].

Христианская церковь официально признаёт жизнеописание Иисуса и изложение проповедованного им учения, содержащееся в четырёх канонических Евангелиях, включённых в Новый завет. В сохранившейся форме они, вероятно, были составлены в конце I века — начале II века. В канонических и апокрифических Евангелиях те или иные моменты жизни Иисуса акцентированы в разной степени; разные Евангелия содержат больше или меньше фантастических элементов; они нередко противоречат одно другому, отражая разновременность их написания, борьбу разных направлений в рамках раннего христианства, постепенное формирование его центральных догм[4].

Согласно Новому завету, авторы канонических Евангелий (евангелисты) — апостолы Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Евангелие от Иоанна, считающееся наиболее поздним из четырёх канонических, является скорее теологическим трактатом, чем историческим памятником жизни и деяний Иисуса. Его автор заимствовал данные о жизнеописании Иисуса из трёх предшествующих Евангелий, переработал их информацию, как считается, часто приводя сведения в согласие со своим мировоззрением, которое отражало влияние эллинистических философских течений этого времени[4].

Три других канонических Евангелия в современной научной литературе обычно называются синоптическими, то есть зримыми одновременно, поскольку, рассматриваемые параллельно, они свидетельствуют о существовании общего более раннего источника, переработанного согласно личным взглядам и темпераменту авторов. Предполагается, что источником были два текста: рассказ современника и последователя Иисуса о жизни своего учителя, который полностью воспроизводит Евангелие от Марка, и собрание проповедей-изречений Иисуса, включённое Лукой и Матфеем в заново обработанное жизнеописательное повествование Марка. Считается, что эти первоначальные источники были написаны на древнееврейском или на арамейском языке и, вероятно, ещё до их переработки синоптическими евангелистами переведены на греческий[4].

Большая часть авторов Нового завета являлись христианами еврейского происхождения или себоменой, то есть неевреями, которые тяготели к иудаизму. По этой причине этические и религиозные концепции этих произведений сохраняют тесную связь с иудаизмом. Тексты Нового завета далеки от восприятия в полной мере Иисуса Христа в качестве Бога, они не знают сформировавшейся позднее концепции Троицы[5].

Термин «Евангелие» употребляется в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Марка, а также в других книгах Нового Завета не в значении «книга», которое было введено позже, а в значении «благая весть», например:

И сказал (Христос) им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие[6] всей твари.

Происхождение слова

[править | править код]В греческом языке эллинистической эпохи (койне) термин εὐαγγέλιον означал «благая весть»[7]: εὖ «хороший» + ἄγγελος «посланник» + словообразовательный суффикс -ιον. Греческий термин был латинизирован как evangelium в Вульгате и переведён на латынь как bona annuntiatio. Английское слово gospel также является переводом греческого термина и восходит к др.-англ. gōdspel (gōd «хороший» + spel «новость»).

Значение слова εὐαγγέλιον в нехристианских греческих текстах — награда вестнику, принесшему хорошее известие, и содержание такого известия. «Евангелиями» могли называться известия о событиях политической или частной жизни, но наиболее часто это слово было связано с представлением о победе в сражениях. Также всякое распоряжение римского императора и известие о важных событиях его жизни, например, рождение, восхождение на трон, могло называться εὐαγγέλιον. Надписи, найденные в малоазийских городах Приена и Апамея, сообщали, что день рождения императора положил начало «евангелиям» для мира. В подобных надписях и текстах под «евангелиями» понимались жизненно-важные для жителей империи события, несущие избавление от опасностей и бедствий, поэтому многие исследователи считают, что эта традиция стала одним из источников специфики значения слова «евангелие» в раннехристианских текстах[8].

Авторство, источники и датировка

[править | править код]

Устные предания об Иисусе получили письменную запись в виде четырёх евангелий, трёх синоптических, которые названы так вследствие наличия параллелизмов в их изложении — от Марка, записанного, предположительно, около 66-68 годов, от Матфея, около 80-90 годов, и от Луки, около 90-100 годов, а также четвёртого, более самостоятельного, — от Иоанна, записанного около 115—125 годов[5]. По мнению большинства учёных, авторы Евангелий достоверно не известны[9].

Источниками евангельских произведений стали предания о жизни и деяниях Иисуса Христа, которые бытовали в среде его приверженцев и последователей. С этими преданиями первые христиане обращались к евреям — на арамейском языке и, возможно, также на иврите, — и к неевреям на греческом[5].

Ириней Лионский считал, что Евангелие от Матфея и Евангелие от Марка были написаны в то время, когда апостолы Пётр и Павел проповедовали в Риме (60-е годы I века н. э.), а Евангелие от Луки немного позднее. По словам Иеронима: «Матфей… первым в Иудее для тех, кто уверовал из обрезания, составил Евангелие Христово, еврейскими буквами и словами; кто же затем перевёл его на древнегреческий, недостаточно известно» (De vuris inlustribus III).

Традиционное атрибутирование евангельских текстов Матфею, Марку, Луке и Иоанну было осуществлено во II веке[10], а в XVIII веке достоверность сведений об авторстве была поставлена под сомнение[10]. На Втором Ватиканском соборе (1962—1965) при обсуждении «Конституции об Откровении» (Dei Verbum) было указано, что Евангелия имеют происхождение от апостолов и их сподвижников:

Церковь всегда и всюду считала и считает, что четыре Евангелия имеют апостольское происхождение. Ибо то, что Апостолы проповедовали по поручению Христа, они сами и их сподвижники впоследствии под вдохновением от Святого Духа передали нам в Писаниях как основание веры, то есть Четвероевангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна[11].

Язык

[править | править код]Языком Нового завета является разговорный (не литературный) греческий I—II века н. э. Согласно филологическому анализу, Евангелия от Марка и от Матфея, а также некоторые Послания, включая послания от Иакова от и Иуды, первоначально были написаны на арамейском языке, а по мнению некоторых исследователей — отчасти на иврите, и только затем переведены на греческий язык. На собственно греческий текст Нового завета повлиял арамейский язык, кроме того он содержит цитаты из арамейского (Мк. 5:41; 15:34; Мф. 27:46). Другой источник языкового влияния на произведения Нового завета — Септуагинта, в языке которой заметны синтаксические и лексико-понятийные структуры ивритского оригинала Танаха[5].

Содержание

[править | править код]

В Евангелиях содержатся описания рождения и жизни Иисуса Христа, его смерти, чудесного воскресения и вознесения, а также проповеди, поучения и притчи. Часть событий упоминается только в одних и не упоминается в других Евангелиях.

Как в реконструируемых первоисточниках синоптических Евангелий, так и в них самих преобладает иудаистическое мировоззрение, которое целиком основывается на библейском каноне. Использованная система толкований, но не её сущность, находится в соответствии с аггадическими комментариями еврейских религиозных авторитетов того же времени[4].

Христианство после своего отделения от иудаизма и распространения в римской среде многое переняло из языческих элементов и образа мышления — произошла эллинизация Евангелия[12]. Синоптические Евангелия в целом остаются на почве иудаизма и еврейской культуры, но они заимствовали также мотивы политеистических религий, что особенно заметно в Евангелии от Иоанна и в более поздних христианских текстах: непорочное зачатие Девы Марии (которое сравнивают с сюжетом о деве Анат в угаритских текстах), искупительное самопожертвование либо принесение в жертву богов или полубогов другими богами (сравнивают с вавилонским Таммузом, египетским Осирисом, ханаанским Мотом, греческим Адонисом, хеттским Атисом) и их дальнейшее воскресение[4].

По мнению ряда учёных, в канонических евангелиях Иисус характеризуется как еврейский религиозный целитель, который служил самым презираемым людям местной культуры. Сообщения о чудесах были нередки в эпоху Древнего мира, когда большинство людей верило в чудеса или, по крайней мере, в их возможность[13].

Синоптические Евангелия стали источником многих сюжетов, цитат и идей для европейской социальной культуры последующих столетий. Широко известны Рождество младенца Иисуса Христа, Нагорная проповедь и Заповеди блаженства, Преображение, Тайная вечеря, Воскресение и Вознесение. Основные, упомянутые в Евангелиях, события в жизни Христа постепенно стали отмечаться в качестве церковных праздников теми народами, которые приняли христианство.

Евангельский канон

[править | править код]Общепризнанный канон включает лишь четыре евангелия. Они входят в состав книг Нового Завета. Наиболее ранним источником, упоминающим четыре канонических Евангелия, является сочинение Иринея Лионского «Обличение и опровержение лжеименного знания (Против ересей)». В этом сочинении по именам апостолов называются четыре Евангелия: Матфея, Марка, Луки, Иоанна[14].

Эти четыре Евангелия впоследствии вошли в состав канонических книг Нового Завета Библии, который был утверждён соборами христианской церкви. Состав канонических книг Библии определяется совокупностью правил: 85 Апостольское правило (IV век)[15], 60 правило Лаодикийского собора (364 год)[16], 39-е послание Афанасия Великого о праздниках (IV век)[17], Стихи святого Григория Богослова (IV век)[18], Стихи святого Амфилохия Иконийского (IV век)[19], 33 правило Карфагенского собора[20].

По мнению Дональда Гатри[англ.], тексты исходно были анонимными[9] и авторство каждого Евангелия было согласовано только в начале второго века[10]. В XVIII веке решение об авторстве впервые было поставлено под сомнение[10].

Первые три текста содержат немало параллельных мест и именуются «синоптическими» (от σύνοψις — «обозрение») с XVIII века, после того как Иоганн Якоб Грисбах издал их в 1776 году в виде Синопсиса, то есть параллельными столбцами. Евангелие от Иоанна существенно отличается от синоптических как по композиции, так и по содержанию. Оно было написано на несколько десятков лет позже книг других евангелистов с целью дополнить их. Текст представляет теологическое описание Иисуса Христа как вечного Слова и уникального Спасителя человечества.

С конца II века н. э. для указания на то, что различия между Евангелиями не нарушают единства христианского вероучения, священномученик Ириней Лионский говорил о них как о едином Евангелии, данном христианам в четырёх видах. Евангелие от Иоанна сопоставляется с орлом, так как он особой возвышенностью своих мыслей высоко парит в небе подобно орлу, Евангелие от Луки — с тельцом, поскольку оно означает «священнодейственное и священническое достоинство» Христа Слова, Евангелие от Матфея — с человеком, так как оно «изображает Его явление как человека», а Евангелие от Марка — со львом, символизирующим «действенность, господство и царскую власть» Христа Сына Божия, то есть по аналогии с тетраморфом Иезекииля.

Древнейшие рукописи

[править | править код]

См. также Список унциальных рукописей Нового Завета

См. также Список папирусов Нового Завета

См. также Новый Завет#Текстология

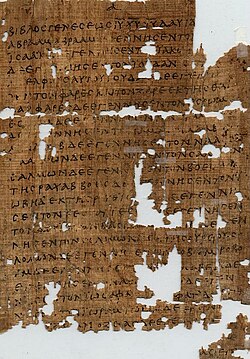

Наиболее древние известные сохранившиеся рукописи с отрывками текстов Евангелия датируются около 70 года (отрывок из 26 главы Евангелия от Матфея)[21] и 125—130 годами[22]. В 2015 году опубликовано предварительное сообщение об обнаружении в составе склеенной из папируса египетской погребальной маски небольшого фрагмента Евангелия от Марка с датировкой до 90 года[23]. Наиболее древний полный список канонического четвероевангелия (в Синайском кодексе) датируется IV веком.

Неканонические Евангелия

[править | править код]Существуют также тексты, не признаваемые историческими христианскими церквями за истинные. Это так называемые апокрифы. Отказ Церкви от этих текстов объясняется сомнениями в их подлинности и достоверности описываемых в них событий.

Состав Евангелий

[править | править код]Состав книг Нового Завета (куда вошли Евангелия) был зафиксирован Церковью в IV веке, однако структура из четырёх Евангелий (синоптических и от Иоанна) была признана христианами уже к концу II века[24]. В дальнейшем церковные деятели (святые отцы и учителя Церкви) написали толкования на Евангелия. Среди толковников Евангелия можно отметить святителя Иоанна Златоуста, жившего в IV веке, а также блаженного Феофилакта Болгарского, жившего в XI веке.

Канонические Евангелия

[править | править код]Апокрифические Евангелия

[править | править код]- Евангелие от египтян

- Евангелие от ессеев

- Евангелие от евреев

- Евангелие от евионитов

- Евангелие Евы

- Евангелие от Петра

- Евангелие от Марии

- Евангелие от Никодима

- Евангелие от Филиппа

- Евангелие Иуды

- Евангелие от Фомы

- Папирус из Оксиринха (неканонический отрывок из синоптиков)

- Папирус Эджертона (неканонический отрывок из Евангелия от Иоанна)

- Тайное евангелие от Марка

Псевдоапокрифы

- Евангелие от Варнавы (средневековая мистификация, написанная с мусульманских позиций)[25]

- Тибетское Евангелие

Евангелия детства

[править | править код]- Евангелие детства от Фомы

- Протоевангелие Иакова

- Евангелие Псевдо-Матфея

- Арабское евангелие детства Спасителя

Евангелие в богослужении

[править | править код]Православие

[править | править код]Вынос Евангелия и его чтение — один из самых торжественных моментов православного богослужения, согласно заповеди Иисуса Христа «проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16:15[26][27]), оно читается во время утрени, всенощного бдения, Божественной литургии, молебнов на некоторых церковных таинствах и требах. Для этой цели используется специальное богослужебное (напрестольное или требное) Евангелие. В Русской Православной Церкви оно написано на церковнославянском языке и разбито не только на главы и стихи, но и на смысловые тематические зачала. Оклад (риза) — переплёт такого Евангелия богато украшен выгравированными по металлу иконописными изображениями воскресшего Христа (в центре) с обращёнными к Нему евангелистами (по углам). Богослужебное Евангелие с заложенной вышитой золотистыми нитями парчовой закладкой, в храме находится в алтаре на престоле поверх антиминса (который освящается исключительно архиереем). Несмотря на это, напрестольное Евангелие не освящается никаким особым церковным чином, так как сам текст Евангелия является священным. Освящаться может только его оклад — богато украшенная обложка.

Во время хиротонии во епископа архиереи на голову ставленника возлагают именно текст раскрытого для этого богослужебного Евангелия, во образ того, что в этом сам Христос своим Евангелием рукополагает священника в высший церковный сан.

Требное Евангелие — это богослужебное Евангелие уменьшенных (для удобства совершения различных треб) размеров.

Евангелия как жанр художественной литературы

[править | править код]В эпоху модернизма появляются евангелия как жанр художественной, а не религиозной литературы. В них сохраняется апелляция к автору (повествователю) как участнику событий, но эта апелляция становится литературным приёмом.

- «Евангелие от митьков»

- «Евангелие от Афрания» Кирилла Еськова

- «Евангелие от Иисуса» Жозе Сарамаго

- «Евангелие от Иуды» Генрика Панаса

- Евангелие от Соловьёва

- «Евангелие от Пилата» Эрика-Эммануэля Шмитта

- «Евангелие от Деборы» Андрея Лазарчука

- «Евангелие от Тимофея» Брайдера и Чадовича

- «Евангелие от палача», братья Вайнеры

- «Агнец. Евангелие от Шмяка, друга детства Иисуса Христа[англ.]», Кристофер Мур.

- «Евангелие от Сына Божия [The Gospel Accodingto the Sun]». Роман (1997) Н. Мейлера в форме автобиографии Иисуса Христа

- «Евангелие от Марка [El evangelio segun Marcos]». Рассказ Х. Л. Борхеса из книги «Сообщение Броуди» (1970)

Критика

[править | править код]Этот раздел нужно дополнить. |

По мнению американского теолога Грэма Стэнтона[англ.], у большинства историков нет сомнений в существовании Иисуса, однако некоторые евангельские рассказы требуют критической оценки: «В настоящее время почти все историки, христиане они или нет, признают, что Иисус существовал и что евангелия содержат много ценных свидетельств, которые должны быть критически взвешены и оценены»[28].

Евангельский рассказ о суде над Иисусом, который, согласно этим источникам, провёл высший еврейский судебный орган Синедрионо (Лук. 22:66; Мф. 26:59; Мк. 14:60—62; 15:1), рассматривается как тенденциозный (см. Еврейское богоубийство). В описании распятия Иисуса, вероятно, отразилось разочарование авторов в попытках убедить евреев в мессианском призвании Иисуса и их стремление по примеру Павла распространить новое учение в среде среди язычников. Судебный процесс и приговор излагается евангелистами, как считается, предвзято. Они преуменьшают роль в казни Иисуса, которую сыграл римский прокуратор Понтий Пилат, согласно евангельским текстам всячески пытавшийся спасти Иисуса, стремясь передать его в качестве жителя Галилеи в руки Ирода Антипы или заменить его на другого преступника. Согласно Евангелиям, народ настоятельно требовал распятия, и Пилат, символически умыв руки, объявил о своей невиновности в предстоящей казни «праведника сего». На это весь народ отвечает: «Кровь его на нас и на детях наших» (Мф. 27:24, 25). Согласно критическому анализу с учётом еврейского судопроизводства того времени, евангельский текст в данном случае неправдоподобен. Предполагается, что в доме первосвященника, где Иисуса содержали под стражей, заседал не Синедрион, но высшая храмовая коллегия (ср. Лук. 20:1). В то же время процедура заседания и решение такой коллегии не соответствует уже сформировавшейся в то время Галахе. Будучи подозреваемым в мессианских притязаниях Иисус, согласно римскому закону, подлежал передаче римским властям в качестве мятежника[4].

См. также

[править | править код]- Последовательность евангельских событий по четырём евангелистам

- Диатессарон

- Евангелиарий

- Апракос

- Лекционарий

- Евангельские заповеди

- Евангельские гимны

- Аграфы — изречения, приписываемые Христу и не записанные в канонических Евангелиях

- Инджиль — исламское именование Евангелия

Примечания

[править | править код]- ↑ Этимологический словарь Крылова Г. А. «Благовестие, благая весть»

- ↑ БРЭ, 2007.

- ↑ Евангелие // Библейская энциклопедия архимандрита Никифора. — М., 1891—1892.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Иисус — ЭЕЭ.

- ↑ 1 2 3 4 Новый завет — ЭЕЭ.

- ↑ В оригинальном древнегреческом тексте — εὐαγγέλιον

- ↑ Woodhead, Linda. Christianity: A Very Short Introduction. — Oxford University Press, 2004. — ISBN 978-0199687749.

- ↑ Пономарёв А. В., священник Андрей Рахновский, протоиерей Леонид Грилихес, священник Димитрий Юревич, иеромонах Николай (Сахаров), архимандрит Ианнуарий (Ивлиев). Евангелие // Православная энциклопедия. — М., 2007. — Т. XVI : Дор — Евангелическая церковь союза. — С. 585-634. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 978-5-89572-028-8.

- ↑ 1 2 Harris, Stephen L. Understanding the Bible. Palo Alto: Mayfield. 1985.

- ↑ 1 2 3 4 Donald Guthrie, New Testament Introduction (Leicester, England: Apollos, 1990), pp. 37-40

- ↑ Dei Verbum — «Слово Божие». Догматическая конституция о Божественном Откровении. Ст. 18.

- ↑ Христианство — ЭЕЭ.

- ↑ Sanders, 1996.

- ↑ «Обличение и опровержение лжеименного знания (Против ересей)». Архивировано 3 июля 2014 года.

- ↑ 85 правило святых апостол. Дата обращения: 20 мая 2014. Архивировано 21 мая 2014 года.

- ↑ 60 правило Лаодикийского собора. Дата обращения: 20 мая 2014. Архивировано 9 марта 2014 года.

- ↑ Святаго Афанасия, архиепископа Александрийскаго, из 39 послания о праздниках с толкованием епископа Никодима (Милаша). Правило 2. Дата обращения: 25 сентября 2018. Архивировано 9 марта 2014 года.

- ↑ Стихи святаго Григория Богослова о том, какия подобает читати книги Ветхаго и Новаго Завета. Дата обращения: 20 мая 2014. Архивировано 17 августа 2014 года.

- ↑ Стихи святаго Амфилохия, епископа Иконийскаго к Селевку о том, какие книги приемлются. Дата обращения: 20 мая 2014. Архивировано 17 августа 2014 года.

- ↑ 33 правило Карфагенского собора. Дата обращения: 23 мая 2014. Архивировано 24 ноября 2016 года.

- ↑ А. Г. Дунаев. Рецензия на книгу: Carsten Peter Thiede. Jésus selon Matthieu: La nouvelle datation du papyrus Magdalen d’Oxford et l’origine des Évangiles. Examen et discussion des dernières objections scientifiques. P.: François-Xavier de Guibert, 1996. Дата обращения: 25 декабря 2020. Архивировано 3 октября 2018 года.

- ↑ «Первым ударом, который был нанесен критикам подлинности 4-го Евангелия, явилась находка в 1935 фрагмента кодекса Ин (Папирус *Райленда № 457), относящегося к 125—130». Из «Библиологического словаря» священника Александра Меня (опубликовано в 3 т. фондом Меня. — СПб., 2002.)

- ↑ Owen Jarus. Mummy Mask May Reveal Oldest Known Gospel. Архивная копия от 22 января 2015 на Wayback Machine. LiveScience. January 18, 2015.

- ↑ Ткаченко А. А. Канон библейский // Православная энциклопедия. — М., 2012. — Т. XXX : Каменец-Подольская епархия — Каракал. — С. 212–257. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 978-5-89572-031-8.

- ↑ The "Gospel of Barnabas" in recent research. Дата обращения: 9 мая 2021. Архивировано 7 апреля 2022 года.

- ↑ Толкования на Мк. 16:14. bible.optina.ru. Дата обращения: 11 декабря 2015. Архивировано 22 декабря 2015 года.

- ↑ Толкования на Мк. 16:15. bible.optina.ru. Дата обращения: 11 декабря 2015. Архивировано 22 декабря 2015 года.

- ↑ В оригинале: «Today nearly all historians, whether Christians or not, accept that Jesus existed and that the gospels contain plenty of valuable evidence which has to be weighed and assessed critically» (Stanton G.[англ.] The Gospels and Jesus. — Oxford University Press, 2002. — P. xxiii).

Литература

[править | править код]- Евангелие : [арх. 4 января 2023] / А. А. Ткаченко // Динамика атмосферы — Железнодорожный узел. — М. : Большая российская энциклопедия, 2007. — С. 504. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 9). — ISBN 978-5-85270-339-2.

- Пономарёв А. В., священник Андрей Рахновский, протоиерей Леонид Грилихес, священник Димитрий Юревич, иеромонах Николай (Сахаров), архимандрит Ианнуарий (Ивлиев). Евангелие // Православная энциклопедия. — М., 2007. — Т. XVI : Дор — Евангелическая церковь союза. — С. 585-634. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 978-5-89572-028-8.

- Лопухин А. П. Евангелие // Православная богословская энциклопедия. — СПб.: Издание Петроград. Приложение к духовному журналу «Странник», 1904. — Т. 5. — Стб. 172.

- Преображенский П. Ф. Евангелие // Литературная энциклопедия: В 11 т. / Ком. Акад.; Секция лит., искусства и яз.; Ред. коллегия: И. М. Беспалов, П. И. Лебедев-Полянский, И. Л. Маца, И. М. Нусинов, И. А. Скрыпник, В. М. Фриче ; Отв. ред. А. В. Луначарский; Отв. секретарь О. М. Бескин. — М.: Изд-во Ком. Акад, 1930. — Т. 4: Евангелие — Ишки. — Стб. 716.

- Новый завет — статья из Электронной еврейской энциклопедии

- Иисус — статья из Электронной еврейской энциклопедии

- Христианство — статья из Электронной еврейской энциклопедии

- Евангелие на проекте Мир.Человек.Слово. Богослов.Ru. Архивировано 22 августа 2011 года.

- Sanders, E. P. The Historical Figure of Jesus (англ.). — Penguin, 1996. — ISBN 0140144994.

Ссылки

[править | править код]Тексты в Викитеке

[править | править код]- От Матфея святое благовествование

- От Марка святое благовествование

- От Луки святое благовествование

- От Иоанна святое благовествование

Переводы, толкования

[править | править код]- На славянском и русском наречии / Издание Российского библейского общества, 1821.

- Новый Завет в переводе с древнегреческого В. Н. Кузнецовой

- Библия-Центр — поиск и толкование Евангельских книг

- Толкование на Евангелия. Библейская Энциклопедия. Труд и издание Архимандрита Никифора. Москва. 1891. (Поиск толкования слов и их употребления в Библии)

- Толкование Библии — построчное толкование книг Нового Завета