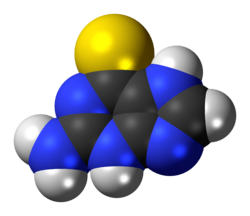

티오구아닌

| |

| |

| 체계적 명칭 (IUPAC 명명법) | |

|---|---|

| 2-아미노-1H-퓨린-6(7H)-티온 | |

| 식별 정보 | |

| CAS 등록번호 | 154-42-7 |

| ATC 코드 | L01BB03 |

| PubChem | 2723601 |

| 드러그뱅크 | DB00352 |

| ChemSpider | 2005804 |

| 화학적 성질 | |

| 화학식 | C5H5N5S |

| 분자량 | ? |

| SMILES | eMolecules & PubChem |

| 약동학 정보 | |

| 생체적합성 | 30% (범위 14% ~ 46%) |

| 동등생물의약품 | ? |

| 약물 대사 | 세포내 |

| 생물학적 반감기 | 80분 (범위 25-240분) |

| 배출 | ? |

| 처방 주의사항 | |

| 허가 정보 | |

| 임부투여안전성 | ? |

| 법적 상태 | |

| 투여 방법 | 입으로 |

티오구아닌(Tioguanine) 또는 6-티오구아닌(6-TG) 또는 타블로이드는 급성 골수성 백혈병 (AML), 급성 림프구성 백혈병 (ALL), 그리고 만성 골수성 백혈병 (CML) 치료에 사용되는 약물이다.[2] 장기간 사용은 권장되지 않는다.[2] 입으로 투여한다.[2]

흔한 부작용으로는 골수 억제, 간 문제 및 입의 염증 등이 있다.[2][3] 약물 투여 중에는 매주 간 효소를 확인하는 것이 권장된다.[2] 티오퓨린 S-메틸트랜스퍼라제 유전적 결핍이 있는 사람들은 부작용 발생 위험이 높다.[3] 약물 투여 중에는 임신을 피하는 것이 권장된다.[2] 티오구아닌은 항대사 물질 계열의 약물이다.[3] 구아닌의 퓨린 유사체이며 DNA와 RNA를 방해하여 작용한다.[4]

티오구아닌은 1949년에서 1951년 사이에 개발되었다.[5][6] 세계보건기구 필수 의약품 목록에 포함되어 있다.[7]

의료 용도

[편집]부작용

[편집]간 정맥 폐쇄성 질환

[편집]티오구아닌 사용을 억제하는 주요 우려는 정맥 폐쇄성 질환 (VOD)과 그 조직학적 전구체인 결절성 재생성 과형성 (NRH)이다. 티오구아닌을 사용한 NRH 발생률은 33%에서 76% 사이로 보고되었다.[10] 이어지는 VOD의 위험은 심각하며 종종 비가역적이므로 이 부작용은 주요 우려 사항이었다. 그러나 티오구아닌 유발 NRH/VOD 동물 모델을 사용한 최근 증거에 따르면, 이전 가정과는 달리 NRH/VOD는 용량 의존적이며 그 기전이 입증되었다.[11] 이는 인간 임상 시험에서도 확인되었는데, 티오구아닌이 일반적으로 처방되는 용량보다 낮은 용량으로 사용될 때 셀리악 병에 대해 안전하고 효과적임이 입증되었다.[12] 이는 다른 티오퓨린 및 마이코페놀레이트와 같은 면역 억제제에 비해 티오구아닌의 높은 효능과 빠른 작용으로 인해 티오구아닌에 대한 관심이 다시 살아나는 계기가 되었다.[13]

금기 사항

[편집]상호 작용

[편집]메르캅토푸린 치료에 반응하지 않는 암은 티오구아닌에 반응하지 않는다. 반면에 메르캅토푸린 (또는 그 전구 약물인 아자티오프린)에 내성이 있는 일부 IBD 사례는 티오구아닌에 반응할 수 있다.

약물 유전학

[편집]티오퓨린 S-메틸트랜스퍼라제 (TPMT) 효소는 티오구아닌을 메틸티오구아닌 염기로 직접 비활성화하는 역할을 한다. 이러한 메틸화는 티오구아닌이 활성 세포독성 티오구아닌 뉴클레오타이드 (TGN) 대사물로 더 전환되는 것을 방지한다.[15][16][17] TPMT 유전자 내의 특정 유전적 변이는 TPMT 효소 활동을 감소시키거나 없앨 수 있으며, 이러한 유형의 유전적 변이에 대해 동형 접합 또는 이형 접합인 개인은 티오구아닌 투여 시 TGN 대사물 수준이 증가하고 심각한 골수 억제(골수억제) 위험이 높아질 수 있다.[15] 많은 민족에서 TPMT 활동 감소 또는 부재를 초래하는 TPMT 다형성은 약 5%의 빈도로 발생하며, 이는 환자의 약 0.25%가 이러한 변이체에 대해 동형 접합임을 의미한다.[15][18] 그러나 적혈구의 TPMT 활동 분석 또는 TPMT 유전자 검사는 TPMT 활동 감소 환자를 식별하여 티오퓨린 용량을 조절하거나 약물을 완전히 피할 수 있도록 한다.[15][19] 티오구아닌에 대한 FDA 승인 약물 라벨은 TPMT 결핍 환자는 골수억제가 발생하기 쉬우며, 실험실에서는 TPMT 결핍 검사를 제공한다고 명시하고 있다.[20] 실제로 TPMT 활동 검사는 현재 약물 유전학이 일상적인 임상 진료로 번역된 몇 안 되는 예 중 하나이다.[21]

대사 및 약물동태학

[편집]티오구아닌 단회 경구 투여는 불완전한 대사, 흡수 및 높은 개인간 변동성을 보인다. 티오구아닌의 생물학적 가용능은 평균 30%(범위 14~46%)이다. 단회 경구 투여 후 혈중 최대 농도는 8시간 후에 달성된다.

티오구아닌은 다른 티오퓨린과 마찬가지로 백혈구에 세포독성을 나타낸다. 결과적으로 저용량에서는 면역 억제 작용을 나타내고 고용량에서는 항백혈병/항신생물 작용을 나타낸다. 티오구아닌은 인간 골수 세포에 흡수되지만, 다른 티오퓨린과 마찬가지로 혈뇌 장벽을 통과하는 것으로 알려져 있지 않다. 티오구아닌은 뇌척수액에서 검출되지 않으며, 뇌로 침투할 수 없는 밀접하게 관련된 화합물 6-메르캅토푸린과 유사하다.

티오구아닌의 혈장 반감기는 간 및 혈액 세포로의 빠른 흡수 및 6-TGN으로의 전환으로 인해 짧다. 혈장 중간 반감기는 80분이며, 범위는 25-240분이다. 티오구아닌은 주로 신장을 통해 소변으로 배설되지만, 주로 대사물인 2-아미노-6-메틸티오퓨린의 형태로 배설된다. 그러나 티오구아닌의 세포내 티오뉴클레오타이드 대사물(6-TGN)은 반감기가 더 길어 티오구아닌이 혈장에서 제거된 후에도 측정할 수 있다.

티오구아닌은 두 가지 경로를 통해 분해된다.[22] 한 경로는 구아닌 탈아미노화효소 효소에 의한 탈아미노화로 6-티오잔틴으로 전환되는 것인데, 이는 최소한의 항신생물 활동을 가지며, 이후 잔틴 산화효소에 의해 티오잔틴이 티오뇨산으로 산화된다. 이 대사 경로는 잔틴 산화효소의 효능에 의존하지 않으므로 잔틴 산화효소 억제제인 약물 알로푸리놀은 티오구아닌 분해를 차단하지 않는다. 이는 관련 티오퓨린 6-메르캅토푸린 분해 억제와 대조적이다. 두 번째 경로는 티오구아닌이 2-아미노-6-메틸티오퓨린으로 메틸화되는 것인데, 이는 항신생물로서 최소한의 효과를 가지며 티오구아닌보다 훨씬 덜 독성이 있다. 이 경로는 또한 잔틴 산화효소의 효소 활동과 독립적이다.

작용 기전

[편집]6-티오구아닌은 자연적으로 발생하는 퓨린 염기 구아닌의 티오 유사체이다. 6-티오구아닌은 하이포잔틴-구아닌 포스포리보실트랜스퍼라제 (HGPRTase) 효소를 이용하여 6-티오구아노신 모노포스페이트 (TGMP)로 전환된다. 세포내에 고농도의 TGMP가 축적될 수 있으며, 이로 인해 이노신 모노포스페이트 탈수소효소 (IMP 탈수소효소) 효소를 통한 구아닌 뉴클레오타이드 합성이 방해되어 DNA 변이가 발생할 수 있다.[23]

TGMP는 인산화에 의해 티오구아노신 디포스페이트 (TGDP)와 티오구아노신 트리포스페이트 (TGTP)로 전환된다. 동시에 리보뉴클레오타이드 환원효소 효소를 통해 디옥시리보실 유사체가 형성된다. TGMP, TGDP, TGTP를 통칭하여 6-티오구아닌 뉴클레오타이드 (6-TGN)라고 한다. 6-TGN은 다음 두 가지 방식으로 세포에 세포독성을 나타낸다: (1) 세포의 합성 단계(S-기) 동안 DNA에 통합되고; (2) Rac/Vav 경로를 조절하는 G 단백질인 Rac1을 억제한다.[24]

화학

[편집]옅은 노란색, 무취의 결정성 분말이다.

이름

[편집]티오구아닌 (INN, BAN, AAN), 또는 티오구아닌 (USAN).

티오구아닌은 경구 투여(정제 - '란비스')된다.

각주

[편집]- ↑ “Product monograph brand safety updates”. 《Health Canada》. February 2024. 2024년 3월 24일에 확인함.

- ↑ 가 나 다 라 마 바 《British National Formulary: BNF 69》 69판. British Medical Association. 2015. 588, 592쪽. ISBN 978-0-85711-156-2.

- ↑ 가 나 다 “Tioguanine 40 mg Tablets – Summary of Product Characteristics (SPC) – (eMC)”. 《www.medicines.org.uk》. 2016년 12월 21일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2016년 12월 21일에 확인함.

- ↑ Baca QJ, Coen DM, Golan DE (2011). 〈Principles of antimicrobial and antineoplastic therapy〉. Golan DE, Tashjian AH, Armstrong EJ. 《Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy》 (영어). Lippincott Williams & Wilkins. 686쪽. ISBN 978-1-60831-270-2. 2016년 12월 21일에 원본 문서에서 보존된 문서.

- ↑ Dubler E (1996). 〈Metal Complexes of Sulfur-Containing Purine Derivatives〉. Sigel A, Sigel H. 《Metal Ions in Biological Systems》 (영어). 32: Interactions of Metal Ions with Nucleotides: Nucleic Acids, and Their Constituents. CRC Press. 302쪽. ISBN 978-0-8247-9549-8. 2016년 12월 21일에 원본 문서에서 보존된 문서.

- ↑ Landau R, Achilladelis B, Scriabine A (1999). 〈Ch. 6. Clinical champions as critical determinants of drug development.〉. 《Pharmaceutical Innovation: Revolutionizing Human Health》 (영어). Chemical Heritage Foundation. 342쪽. ISBN 978-0-941901-21-5. 2016년 12월 21일에 원본 문서에서 보존된 문서.

- ↑ 세계보건기구 (2019). 《World Health Organization model list of essential medicines: 21st list 2019》. Geneva: World Health Organization. hdl:10665/325771. WHO/MVP/EMP/IAU/2019.06. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

- ↑ Mason C, Krueger GG (January 2001). 《Thioguanine for refractory psoriasis: a 4-year experience》. 《Journal of the American Academy of Dermatology》 44. 67–72쪽. doi:10.1067/mjd.2001.109296. PMID 11148479.

- ↑ Amodio V, Lamba S, Chilà R, Cattaneo CM, Mussolin B, Corti G, 외. (January 2023). 《Genetic and pharmacological modulation of DNA mismatch repair heterogeneous tumors promotes immune surveillance》. 《Cancer Cell》 41. 196–209.e5쪽. doi:10.1016/j.ccell.2022.12.003. PMC 9833846. PMID 36584674.

- ↑ Dubinsky MC, Vasiliauskas EA, Singh H, Abreu MT, Papadakis KA, Tran T, 외. (August 2003). 《6-thioguanine can cause serious liver injury in inflammatory bowel disease patients》. 《Gastroenterology》 125. 298–303쪽. doi:10.1016/S0016-5085(03)00938-7. PMID 12891528.

- ↑ Oancea I, Png CW, Das I, Lourie R, Winkler IG, Eri R, 외. (April 2013). 《A novel mouse model of veno-occlusive disease provides strategies to prevent thioguanine-induced hepatic toxicity》. 《Gut》 62. 594–605쪽. doi:10.1136/gutjnl-2012-302274. PMID 22773547. S2CID 29585979.

- ↑ Tack GJ, van Asseldonk DP, van Wanrooij RL, van Bodegraven AA, Mulder CJ (August 2012). 《Tioguanine in the treatment of refractory coeliac disease--a single centre experience》. 《Alimentary Pharmacology & Therapeutics》 36. 274–281쪽. doi:10.1111/j.1365-2036.2012.05154.x. PMID 22646133. S2CID 24811114.

- ↑ Van Asseldonk DP, Oancea I, Jharap B, 외. (March 2012). 《Is thioguanine-associated sinusoidal obstruction syndrome avoidable? Lessons learned from 6-thioguanine treatment of inflammatory bowel disease and a mouse model.》 (PDF). 《Journal of the Brazilian Medical Association》 58. S8–13쪽.

- ↑ Gardiner SJ, Gearry RB, Roberts RL, Zhang M, Barclay ML, Begg EJ (October 2006). 《Exposure to thiopurine drugs through breast milk is low based on metabolite concentrations in mother-infant pairs》. 《British Journal of Clinical Pharmacology》 62. 453–456쪽. doi:10.1111/j.1365-2125.2006.02639.x. PMC 1885151. PMID 16995866.

- ↑ 가 나 다 라 Relling MV, Gardner EE, Sandborn WJ, Schmiegelow K, Pui CH, Yee SW, 외. (March 2011). 《Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guidelines for thiopurine methyltransferase genotype and thiopurine dosing》. 《Clinical Pharmacology and Therapeutics》 89. 387–391쪽. doi:10.1038/clpt.2010.320. PMC 3098761. PMID 21270794.

- ↑ Zaza G, Cheok M, Krynetskaia N, Thorn C, Stocco G, Hebert JM, 외. (September 2010). 《Thiopurine pathway》. 《Pharmacogenetics and Genomics》 20. 573–574쪽. doi:10.1097/FPC.0b013e328334338f. PMC 3098750. PMID 19952870.

- ↑ Fujita K, Sasaki Y (August 2007). 《Pharmacogenomics in drug-metabolizing enzymes catalyzing anticancer drugs for personalized cancer chemotherapy》. 《Current Drug Metabolism》 8. 554–562쪽. doi:10.2174/138920007781368890. PMID 17691917. 2013년 1월 12일에 원본 문서에서 보존된 문서.

- ↑ Mutschler E, Schäfer-Korting M (2001). 《Arzneimittelwirkungen》 (독일어) 8판. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. 107, 936쪽. ISBN 978-3-8047-1763-3.

- ↑ Payne K, Newman W, Fargher E, Tricker K, Bruce IN, Ollier WE (May 2007). 《TPMT testing in rheumatology: any better than routine monitoring?》. 《Rheumatology》 46. 727–729쪽. doi:10.1093/rheumatology/kel427. PMID 17255139.

- ↑ “TABLOID- thioguanine tablet”. 《DailyMed》. 2015년 3월 17일에 확인함.

- ↑ Wang L, Pelleymounter L, Weinshilboum R, Johnson JA, Hebert JM, Altman RB, Klein TE (June 2010). 《Very important pharmacogene summary: thiopurine S-methyltransferase》. 《Pharmacogenetics and Genomics》 20. 401–405쪽. doi:10.1097/FPC.0b013e3283352860. PMC 3086840. PMID 20154640.

- ↑ Oncea I, Duley J (2008). 〈Chapter 38. Pharmacogenetics of Thiopurines.〉. Brunton LL, Lazo JS, Parker K. 《Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics》 11판. McGraw-Hill's Access Medicine (on-line).

- ↑ Evans WE (April 2004). 《Pharmacogenetics of thiopurine S-methyltransferase and thiopurine therapy》. 《Therapeutic Drug Monitoring》 26. 186–191쪽. doi:10.1097/00007691-200404000-00018. PMID 15228163. S2CID 34015182.

- ↑ de Boer NK, van Bodegraven AA, Jharap B, de Graaf P, Mulder CJ (December 2007). 《Drug Insight: pharmacology and toxicity of thiopurine therapy in patients with IBD》. 《Nature Clinical Practice. Gastroenterology & Hepatology》 4. 686–694쪽. doi:10.1038/ncpgasthep1000. PMID 18043678. S2CID 23686284.

참고 자료

[편집]- Dean L (2012). 〈Thioguanine Therapy and TPMT Genotype〉. Pratt VM, McLeod HL, Rubinstein WS, 외. 《Medical Genetics Summaries》. 미국 국립생물공학정보센터 (NCBI). PMID 28520351. Bookshelf ID: NBK100663.