박트리아

| 박트리아 Balkh | |

|---|---|

| 아케메네스 제국, 셀레우코스 제국, 그리스-박트리아 왕국의 주 | |

| 기원전 2500/2000년~서기 900/1000년 | |

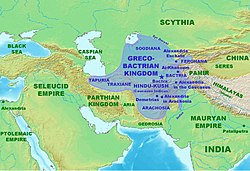

박트리아 지역의 대략적인 위치  | |

| 수도 | 박트라 |

| 시대 | 고대사 |

• 설립 | 기원전 2500/2000년 |

• 해체 | 서기 900/1000년 |

| 현재국가 | 아프가니스탄 타지키스탄 우즈베키스탄 |

박트리아(박트리아어: βαχλο, 고대 그리스어: Βακτριανα, 페르시아어: Bākhtar, بـلـخ , 중국어: 大夏 대하[*]), 또는 박트리아나는 고대 이란[1] 문명으로, 중앙아시아의 옥수스강(현재의 아무다리야강) 남쪽과 힌두쿠시산맥 북쪽, 즉 현재 아프가니스탄 북부, 타지키스탄, 우즈베키스탄에 걸쳐 위치했다.[2] 박트리아는 소그디아 남쪽과 파미르고원 서쪽에 전략적으로 위치했다. 광활한 산맥은 북쪽의 파미르와 남쪽의 힌두쿠시가 동쪽으로 카라코람산맥과 합쳐지면서 세 면에 보호적인 "벽" 역할을 했다.

아베스타에서 "깃발로 장식된 아름다운 박트리아"라고 불린 이 지역은 조로아스터교 신앙에서 최고신 아후라 마즈다가 창조한 "16개의 완벽한 이란 땅" 중 하나로 여겨진다. 한때는 유목민 투란인과 맞서 존재하기 위해 고군분투하는 작고 독립적인 왕국이었다.[3] 조로아스터교의 초기 중심지 중 하나이자 전설적인 카얀 왕조의 수도인 박트리아는 다리우스 1세의 베히스툰 비문에서 아케메네스 제국의 사트라프 중 하나로 언급되었다. 이곳은 왕세자나 왕위 계승자가 통치하는 특별 사트라프였다.[1] 박트리아는 기원전 4세기 아케메네스 제국의 몰락 이후 그리스 마케도니아 침략자들에 대한 이란 저항의 중심지였으나, 결국 알렉산드로스 대왕에게 함락되었다. 알렉산드로스 사망 후 박트리아는 그의 장군 셀레우코스 1세 니카토르에게 합병되었다.

셀레우코스 제국은 박트리아의 사트라프인 디오도토스 1세 소테르의 독립 선언 이후 이 지역을 잃었다. 그리하여 그리스-박트리아 왕국의 역사가 시작되었고, 나중에 인도-그리스 왕국이 되었다. 기원전 2세기에 박트리아는 파르티아 제국에 정복되었고, 1세기 초에는 월지에 의해 박트리아 영토 내에서 쿠샨 제국이 형성되었다. 사산 제국의 두 번째 왕중왕인 샤푸르 1세는 3세기에 쿠샨 제국의 서부를 정복하여 쿠샨-사산 왕국이 형성되었다. 사산조는 4세기에 박트리아를 잃었지만 6세기에 다시 정복했다. 박트리아어(원래 이름은 ariao, '이란어')[4])는 고대 및 초기 중세 시대에 박트리아와 주변 지역의 공용어였다.

박트리아의 이슬람화는 7세기 이슬람의 페르시아 정복으로 시작되었다. 수도 박트라는 8세기와 9세기에 이란 르네상스의 중심지였으며,[5] 신페르시아어는 이 지역에서 처음으로 독립적인 문학어로 등장했다. 사만 토후국은 박트리아 출신 페르시아인인 사만 호다의 후손들에 의해 동이란에 형성되어, 이 지역에 페르시아어가 확산되고 박트리아어는 쇠퇴하기 시작했다.

어원

[편집]

이 지역의 현대 영어 명칭은 박트리아(Bactria)이다. 역사적으로 이 지역은 아베스타어에서 바흐디(Bakhdi)로, 고대 페르시아어에서 처음 언급되었다. 이는 나중에 팔라비어에서 바흐트리쉬(Bāxtriš)로, 페르시아어에서 바흘(Baxl)로 발전했다.[6] 현대 명칭은 고대 그리스어: Βακτριανή (그리스어 로마자: Baktrianē)에서 유래했으며, 이는 박트리아어 토착 지명의 그리스어화된 버전이다. 다른 동족어로는 βαχλο (로마자: Bakhlo), بلخ (로마자: Balx), 중국어 大夏 (한어병음: Dàxià), 라틴어 Bactriana가 있다. 이 지역은 고대 산스크리트어 문헌에서 बाह्लीक 또는 Bāhlīka로 언급되었다.

빌헬름 아일러스는 이 지역이 발흐강(그리스어 표기 Βάκτρος)의 이름을 따서 명명되었으며, 이는 근본적으로 바흐트리(Bāxtri-)에서 유래하며, '나누는 자'를 의미하고, 원시 인도유럽어족 어근 *bhag- '나누다'에서 파생되었다고 제안했다(여기서 아베스타어 bag-와 고대 인도어 bháj-도 파생되었다).[7]

박트리아는 쌍봉낙타의 이름이 유래한 지리적 위치이다.

지리

[편집]박트리아 평원은 북쪽의 아무다리야강 (고대 옥수스강)과 남동쪽의 힌두쿠시산맥 사이에 위치해 있었다.[8] 서쪽으로는 거대한 카르마니아 사막과 마르기아나 평원에 접해 있었다. 아무다리야강과 (서쪽에서 동쪽으로) 시린 타갑강, 사리 풀강, 발흐강, 쿤두즈강과 같은 작은 강들은 수천 년 동안 관개에 사용되었다. 이 땅은 비옥함과 올리브를 제외한 대부분의 고대 그리스 농산물을 생산할 수 있는 능력으로 유명했다.[9]

피에르 르리슈에 따르면:

박트리아를 수도로 하는 박트리아의 영토는 원래 아뮤다리야강 남쪽 지역과 발흐(박트리아), 타쉬쿠르간, 콘두즈, 사르-에 폴, 시린 타가오 강에서 물을 얻는 농업 오아시스들로 이루어져 있었다. 이 지역은 중앙아시아 역사에서 중요한 역할을 했다. 때때로 박트리아의 정치적 경계는 박트리아 평원의 지리적 범위를 훨씬 넘어섰다.[10]

역사

[편집]청동기 시대

[편집]오른쪽: 동물 문양이 있는 고대 그릇, 박트리아, 기원전 3천년기-2천년기.

박트리아-마르기아나 고고학적 복합체 (BMAC, "옥수스 문명"으로도 알려짐)는 청동기 시대 고고문화에 대한 현대 고고학적 명칭으로, 기원전 2200년c.–1700년경으로 추정되며, 현재의 동부 투르크메니스탄, 북부 아프가니스탄, 남부 우즈베키스탄, 서부 타지키스탄에 위치하며, 고대 박트리아 지역인 아무다리야강 (고대 그리스에서는 옥수스강으로 알려짐) 상류를 중심으로 한다. 이곳의 유적지는 소련 고고학자 빅토르 사리아니디 (1976)에 의해 발견되고 명명되었다. 박트리아는 고대 페르시아어 Bāxtriš (원주민 *Bāxçiš에서 유래)[13] (수도인 박트라, 현대 발흐의 이름을 따서 명명됨)에 대한 그리스어 이름으로, 현재 아프가니스탄 북부에 해당하며, 마르기아나는 페르시아 사트라프인 마르구(Margu)의 그리스어 이름으로, 그 수도는 오늘날 투르크메니스탄의 메르브였다.

초기 그리스 역사가 크테시아스, 기원전 400년경c. (이후 디오도로스 시켈로스도 따름)는 전설적인 아시리아 왕 니누스가 트로이 전쟁보다 약 1000년 전인 기원전 2140년경c.에 옥시아르테스라는 박트리아 왕을 물리쳤다고 주장했다. 그러나 19세기 쐐기 문자 해독으로 실제 아시리아 기록을 읽을 수 있게 되면서, 역사가들은 그리스 기록에 거의 가치를 두지 않는다.

일부 작가에 따르면, [누가?] 박트리아는 기원전 2500~2000년경 이란과 남아시아 아대륙 북서부로 남서쪽으로 이동한 인도이란인의 고향(아이랴나 바에자)이었다. 이후, 이곳은 중앙아시아의 아케메네스 제국의 북부 지방이 되었다.[14] 이 지역은 산악 지대의 비옥한 토양이 투란 저지로 둘러싸여 있었는데, 예언자 자라투스트라가 태어나고 첫 추종자들을 얻었다고 전해진다. 조로아스터교 아베스타의 가장 오래된 부분의 언어인 아베스타어는 고대 이란어군 중 하나였으며, 동이란어군의 가장 오래된 입증된 구성원이다.

아케메네스 제국

[편집]

에른스트 헤르츠펠트는 박트리아가 키루스 2세에 의해 기원전 6세기에 아케메네스 제국에 합병되기 전에 메디아에 속해 있었다고 제안했다.[15] 그 후 박트리아와 마르기아나는 페르시아의 열두 번째 사트라프를 형성했다.[16] 다리우스 3세가 알렉산드로스 대왕에게 패배한 후, 박트리아의 사트라프인 아르타크세르크세스 5세 베소스는 국가적 저항을 조직하려 했지만, 다른 군벌들에게 붙잡혀 알렉산드로스에게 넘겨졌다. 그는 고문당하고 살해당했다.[17][18]

페르시아의 통치 하에 많은 그리스인들이 박트리아로 강제 이주되어, 그들의 공동체와 언어가 그 지역에서 흔해졌다. 다리우스 1세의 통치 기간 동안, 키레네이카의 그리스 도시 바르카 주민들은 암살자들을 넘겨주기를 거부했다는 이유로 박트리아로 강제 이주되었다.[19] 또한 크세르크세스는 "브란키다이"도 박트리아에 정착시켰다. 그들은 한때 디디마(서아시아 소아시아) 근처에 살면서 신전을 배반했던 그리스 사제들의 후손이었다.[20] 헤로도토스는 또한 페르시아 사령관이 반란을 일으킨 이오니아인들의 딸들을 노예로 삼아 박트리아로 보낼 것이라고 위협하는 기록을 남겼다.[21] 페르시아는 나중에 알렉산드로스도 마찬가지로 박트리아의 이 정착지에서 그리스 남성들을 군대에 징집했다.[22]

알렉산드로스 대왕

[편집]

알렉산드로스는 소그디아나를 정복했다. 남쪽의 옥수스 강 너머에서 그는 강한 저항에 부딪혔으나, 군사력과 외교를 통해 결국 그 지역을 정복하고, 패배한 박트리아의 사트라프인 옥시아르테스의 딸 록사네와 결혼했다. 그는 박트리아에 두 개의 그리스 도시를 건설했는데, 그 중 가장 동쪽에 위치한 도시인 알렉산드리아 에스카테 (가장 먼 알렉산드리아)도 포함된다.

알렉산드로스의 죽음 이후, 디오도로스 시켈로스는 필립이 박트리아를 통치했다고 전하지만, 유니아누스 유스티누스는 아민타스를 그 역할에 지명한다. 트리파라디소스 분할 조약에서 디오도로스 시켈로스와 아리아노스는 모두 사트라프 스타사노르가 박트리아를 통제하게 되었다는 점에 동의한다. 결국, 알렉산드로스 제국은 알렉산드로스 군대의 장군들 사이에 분할되었다. 박트리아는 창건자인 셀레우코스 1세 니카토르의 이름을 딴 셀레우코스 제국의 일부가 되었다.

셀레우코스 제국

[편집]마케도니아인들, 특히 셀레우코스 1세와 그의 아들 안티오코스 1세 소테르는 셀레우코스 제국을 건설하고 여러 그리스 마을을 세웠다. 그리스어는 한동안 그곳에서 지배적인 언어가 되었다.

그리스 본토에서 훨씬 더 가까운 지역보다 박트리아에서 그리스인의 존재가 더 두드러졌던 역설은 아마도 과거에 그리스인들이 박트리아로 강제 이주되었던 것으로 설명될 수 있다.[23] 알렉산드로스 군대가 박트리아에 진입했을 때 그들은 지난 수세기 동안 페르시아인들에 의해 이 지역으로 강제 이주된 것으로 보이는 그리스인 공동체를 발견했다.

그리스-박트리아 왕국

[편집]

셀레우코스 왕들이 직면한 상당한 어려움과 파라오 프톨레마이오스 2세 필라델포스의 공격은 박트리아의 사트라프인 디오도토스 1세 소테르에게 기원전 245년경 독립을 선언하고 소그디아를 정복할 기회를 주었다. 그는 그리스-박트리아 왕국의 창건자였다. 디오도토스와 그의 후계자들은 셀레우코스 왕들의 공격, 특히 결국 로마 공화국에 의해 패배한 (기원전 190년) 안티오코스 3세 메가스의 공격에 맞서 자신들을 지킬 수 있었다.

그리스-박트리아인들은 매우 강력하여 남아시아까지 영토를 확장할 수 있었다.

박트리아에 관해서 말하자면, 그 일부는 북쪽으로 아리아와 접해 있지만, 대부분은 아리아 위쪽과 동쪽에 위치해 있다. 그리고 그 대부분은 기름을 제외한 모든 것을 생산한다. 박트리아를 반란시킨 그리스인들은 그 나라의 비옥함 때문에 매우 강력해져서, 아르테미타의 아폴로도로스가 말하듯이, 박트리아와 그 너머뿐만 아니라 인도까지 지배하게 되었다. 그리고 알렉산드로스보다 더 많은 부족들이 그들에게 정복당했다...."[24]

마지막 그리스-박트리아 왕 헬리오클레스 1세는 기원전 2세기 말경 유목민 침략자들에게 박트리아의 통제권을 잃었고, 이 시점에서 박트리아에서 그리스 정치적 권력은 끝났지만, 그리스 문화적 영향은 수세기 동안 계속되었다.[25] 그리스-박트리아인들은 행정 목적으로 그리스어를 사용했고, 현지 박트리아어도 그리스 알파벳과 그리스어 차용어를 채택함으로써 헬레니즘화되었다.[26]

인도-그리스 왕국

[편집]

박트리아 왕 에우티데모스 1세와 그의 아들 데메트리오스 1세 아니케토스는 힌두쿠시산맥을 넘어 인더스 계곡 정복을 시작했다. 짧은 시간 동안 그들은 막강한 권력을 휘둘렀다. 동쪽 멀리서 거대한 그리스 제국이 나타난 것처럼 보였다. 그러나 이 제국은 내부 분열과 계속되는 찬탈로 인해 찢겨 나갔다. 데메트리오스가 인더스강 동쪽으로 멀리 진격했을 때, 그의 장군 중 한 명인 에우크라티데스는 스스로 박트리아의 왕이 되었고, 곧 모든 주에서 새로운 찬탈자들이 등장하여 스스로 왕을 칭하며 서로 싸웠다. 예를 들어, 에우크라티데스는 인도의 데메트리오스라는 다른 왕과 싸웠다고 알려져 있는데, 아마도 데메트리오스 2세일 것이며, 역사가 유니아누스 유스티누스에 따르면 후자가 결국 패배했다.[27]

이들 대부분은 아프가니스탄에서 많이 발견되는 동전을 통해서만 알려져 있다. 이 전쟁들로 인해 그리스인의 지배적인 위치는 예상보다 더 빨리 약화되었다. 데메트리오스와 에우크라티데스 이후, 왕들은 아티카 표준의 주조를 포기하고 현지 표준을 도입했는데, 이는 의심할 여지 없이 그리스 소수민족 외부에서 지지를 얻기 위함이었다.

인더스 계곡에서는 이것이 더욱 심화되었다. 위대한 정복자로 인정받는 인도-그리스 왕 메난드로스 1세 (남아시아에서는 밀린다로 알려짐)는 불교로 개종했다. 그의 후계자들은 마지막으로 알려진 인도-그리스 통치자인 스트라톤 2세 왕이 펀자브 지역을 기원전 55년경까지 통치할 때까지 권력을 유지할 수 있었다.[28] 그러나 다른 자료들은 스트라톤 2세의 통치 종료를 서기 10년까지로 본다.

대하, 투하라, 토카리스탄

[편집]대하(Daxia), 타하시아(Ta-Hsia), 또는 타히아(Ta-Hia) (중국어: 大夏, 병음: Dàxià)는 고대에 한나라인들이 투하라(Tukhara) 또는 토카라(Tokhara) 즉, 박트리아의 중앙 부분에 붙인 이름이다. "대하"라는 이름은 기원전 3세기부터 중국 서쪽에 위치한 잘 알려지지 않은 왕국을 지칭하는 데 중국 문헌에 나타난다. 이는 아마도 중국과 그리스-박트리아 왕국 간의 첫 접촉의 결과였을 것이다.

기원전 2세기 동안, 그리스-박트리아인들은 북쪽에서 온 유목 원시 인도유럽인 부족들에게 정복되었는데, 사카족 (기원전 160년)부터 시작되었다. 사카족은 이후 수십 년 동안 대월지에 의해 차례로 전복되었다. 월지는 한나라 황제가 중국 서쪽 땅을 조사하기 위해 보낸 중국 사절 장건 (기원전 127년경)이 방문했을 때 이미 박트리아를 정복했다.[29][30] 이 사건에 대한 유럽 문헌의 첫 언급은 기원전 1세기에 스트라본이 "아시아족, 파시아니족, 토카리족, 사카라울리족"이 "그리스-박트리아 왕국의 파괴"에 참여했다고 묘사했을 때 나타났다.[31] 클라우디오스 프톨레마이오스는 나중에 박트리아의 다른 부족들 중 토카리족의 중심 역할을 언급했다. 투하라 또는 토카라로 불리는 이 지역은 나중에 우즈베키스탄의 수르한다리야주, 남부 타지키스탄, 북부 아프가니스탄의 일부가 되었다. 토카리족은 나중에 박트리아어로 알려진 이란어를 사용했다. (토카리족과 그들의 언어를 서기 3세기에서 9세기 사이에 토하라인이 살았던 타림 분지의 토하라어 또는 인도유럽어족의 다른 분파와 혼동해서는 안 된다.)

대하(大夏)라는 이름은 사마천의 《사기》에 사용되었다. 장건의 보고서를 바탕으로 《사기》는 대하를 약 100만 명의 인구를 가진 중요한 도시 문명으로 묘사하며, 작은 도시 왕이나 행정관의 통치 아래 성벽 도시에서 살았다. 대하는 풍요로운 나라로, 남중국만큼 멀리 떨어진 곳에서 온 놀라운 다양한 물품들을 거래하는 부유한 시장을 가지고 있었다. 장건이 방문했을 당시에는 더 이상 큰 왕이 없었고, 박트리아인들은 월지의 종주권 아래에 있었다. 장건은 상당히 세련되었지만 사기가 꺾인 전쟁을 두려워하는 사람들을 묘사했다. 이 보고서에 따라, 한무제는 페르가나, 박트리아, 파르티아의 도시 문명의 세련도에 대해 알게 되었고, 이들과 상업 관계를 발전시키는 데 관심을 가지게 되었다.

천자는 이 모든 것을 듣고 이렇게 추론했다. 대완과 대하 및 안식국(파르티아)의 영토는 크고 희귀한 물건들로 가득하며, 정착 생활을 하고 한나라 백성들과 다소 동일한 직업을 가진 인구를 가지고 있지만, 군대는 약하고 중국의 풍부한 생산물을 매우 중요하게 여긴다.[32]

이러한 접촉은 즉시 중국의 여러 사절 파견으로 이어졌고, 이는 비단길을 따라 무역을 발전시키는 데 도움이 되었다.

월지의 흡후(왕자)인 쿠줄라 카드피세스는 1세기 초 이 지역을 통일하고 강력하지만 짧은 기간 동안 존재했던 쿠샨 제국의 기반을 마련했다. 서기 3세기, 투하라는 쿠샨샤 (인도-사산인)의 통치 아래 있었다.

토카리스탄

[편집]페르시아어로 "-스탄" 접미사는 "장소"를 의미하는 '토카리스탄'이라는 형태는 4세기부터 불교 경전, 예를 들어 비바사 샤스트라(Vibhasa-sastra)에서 처음 나타났다. 토카라는 중국 문헌에서 투후루오(吐呼羅)로 알려졌는데, 이는 북위 (북조) 시대에 처음 언급된다. 당나라 시대에는 투후오뤄(土豁羅)로 음역된다. 다른 중국어 이름으로는 도우샤뤄(兜沙羅), 도우치우뤄(兜佉羅), 또는 두후오뤄(覩貨羅)가 있다. 서기 5세기 동안 박트리아는 시온족과 에프탈의 지배를 받았으나, 이후 사산 제국에 의해 재정복되었다.

이슬람의 전래

[편집]서기 7세기 중반, 라시둔 칼리파국의 지배 하에 이슬람교는 중동과 중앙아시아 서부 지역의 대부분을 통치하게 되었다.[34]

서기 663년, 우마이야 칼리파국은 토카리스탄을 통치하던 불교 샤히 왕조를 공격했다. 우마이야군은 발흐 주변 지역을 점령했는데, 여기에는 나바 비하라의 불교 수도원도 포함되어 샤히족은 카불 계곡으로 퇴각했다.[34]

서기 8세기, 발흐 출신의 페르시아인 사만 호다는 우마이야 왕조 아래 살면서 조로아스터교에서 이슬람교로 개종했다. 그의 자녀들은 사만 토후국 (875–999년)을 세웠다. 페르시아어는 공식 언어가 되었고, 무슬림 통치자들의 언어였기 때문에 박트리아어보다 높은 지위를 가졌다. 이는 특혜와 식민화로 인해 결국 박트리아어를 대체하여 공용어가 되었다.[35]

박트리아인

[편집]

인도와 중국에서 오는 여러 중요한 무역로(비단길 포함)가 박트리아를 통과했으며, 이미 청동기 시대에 이러한 교역로를 통해 주로 유목민이었던 주민들이 막대한 부를 축적할 수 있었다. 이 지역에 최초의 원시 도시 문명은 기원전 제2천년기에 나타났다.

그러나 이 수익성 있는 무역로의 통제권은 외국의 관심을 끌었고, 기원전 6세기에는 박트리아가 페르시아인들에게 정복당했고, 기원전 4세기에는 알렉산드로스 대왕에게 정복당했다. 이러한 정복은 박트리아 독립의 종말을 알렸다. 기원전 304년경부터 이 지역은 셀레우코스 제국의 일부를 형성했으며, 기원전 250년경부터는 알렉산드로스 대왕의 정복 이후 그곳에 정착한 그리스인 후손들이 통치하는 그리스-박트리아 왕국의 중심지였다.

산스크리트어로 야바나족으로도 알려진 그리스-박트리아인들은 현지 박트리아 귀족들과 협력했다. 기원전 2세기 초에는 그리스-박트리아인들이 남쪽으로 확장하여 인도 북서부를 포함하는 인상적인 제국을 건설했다. 그러나 기원전 135년경에는 이 왕국이 침략하는 월지 부족들에게 점령당했고, 이 침략은 나중에 강력한 쿠샨 제국의 등장을 가져왔다.

박트리아인들은 스트라본의 지리학에 기록되어 있다. "초기에는 소그드인과 박트리아인들이 생활 방식과 관습에서 유목민과 크게 다르지 않았지만, 박트리아인들은 약간 더 문명화되어 있었다. 그러나 오네시크리토스는 다른 부족들처럼 이들의 가장 좋은 특성을 보고하지 않는데, 예를 들어 노령이나 질병으로 무력해진 자들을 특별히 이 목적을 위해 기르는 개들에게 산 채로 던져주는데, 이 개들은 그들의 모국어로 "장례업자"라고 불린다. 그리고 박트리아 대도시의 성벽 바깥 땅은 깨끗해 보이지만, 성벽 안의 땅 대부분은 사람의 뼈로 가득하다고 한다. 그러나 알렉산드로스는 이 관습을 폐지했다."[37]

박트리아인들은 박트리아어, 즉 북동이란어를 사용했다. 박트리아어는 북동이란어군인 문지어, 이드가어, 이슈카시미어, 파슈토어와 같은 언어들에 의해 대체되어 소멸되었다.[38] 브리태니커 백과사전은 다음과 같이 명시한다.

박트리아어는 파슈토어와 이드가어-문지어 한편으로는 소그드어, 화레즘어, 그리고 파르티아어 다른 한편으로는 중간 위치를 차지한다. 그러므로 박트리아에서 자연스럽고 정당한 위치에 있다.[39]

이슬람 침공 이전 이 지역의 주요 종교는 조로아스터교와 불교였다.[40] 현대의 타지크인들은 중앙아시아의 고대 동이란계 주민들, 특히 소그디아인과 박트리아인, 그리고 아마도 다른 집단의 후손이며, 서이란계 페르시아인과 비이란계 민족의 혼혈이다.[41][42][43] 브리태니커 백과사전은 다음과 같이 명시한다.

타지크인들은 기원전 1천년기 중반부터 중앙아시아와 북부 아프가니스탄에 지속적으로 존재했음이 입증된 이란 민족들의 직계 후손이다. 타지크인들의 조상은 트란속시아나(소그디아)의 일부를 형성했던 코와레즘(Khwārezm)과 박트리아의 고대 인구의 핵심을 구성했다. 그들은 페르시아와 알렉산드로스 대왕의 제국에 포함되었고, 서기 1세기에서 6세기 동안 쿠샨족과 헵탈족과 같은 후기 침략자들과 섞였다. 시간이 흐르면서 고대 타지크인들이 사용했던 동부 이란 방언은 결국 이란과 아프가니스탄에서 사용되던 서부 방언인 페르시아어로 대체되었다.[44]

대중매체

[편집]- 6부작 다큐멘터리 알렉산드로스의 잃어버린 세계[45]는 역사가들이 알렉산드로스 대왕이 세웠다고 믿는 박트리아 도시들의 가능한 유적지, including 옥수스강의 알렉산드리아를 탐구한다. 이 시리즈는 또한 기존의 옥수스 문명도 탐구한다.

- 이 유적지는 2004년 영화 알렉산더에서 다리우스 3세가 죽어가던 장소로 묘사되었다.

같이 보기

[편집]각주

[편집]- ↑ 가 나 Saydali Mukhidinov (2018). 《Ancestral Home of Indo-Aryan Peoples and Migration of Iranian Tribes to Southeastern Europe》. 《SHS Web of Conferences》 50. 01237쪽. doi:10.1051/shsconf/20185001237. S2CID 165176167.

- ↑ “Bactria | Map, History, & Facts | Britannica”. 《www.britannica.com》 (영어). 2025년 5월 31일에 확인함.

Bactria, ancient country lying between the mountains of the Hindu Kush and the Amu Darya (ancient Oxus River) in what is now part of Afghanistan, Uzbekistan, and Tajikistan.

- ↑ J. K. (1913). 《Bactria: The History of a Forgotten Empire. By H. G. Rawlinson, M.A., I.E.S. Probsthain's Oriental Series》. 《Journal of the Royal Asiatic Society》 45. 733–735쪽. doi:10.1017/s0035869x00045470. ISSN 1356-1863.

- ↑ Foundation, Encyclopaedia Iranica. “Welcome to Encyclopaedia Iranica”. 《iranicaonline.org》 (미국 영어). 2023년 7월 31일에 확인함.

- ↑ Asiatic Papers. Bactra Retrieved 11 March 2023

- ↑ Eduljee, Ed. “Aryan Homeland, Airyana Vaeja, in the Avesta. Aryan lands and Zoroastrianism.”. 《www.heritageinstitute.com》. 2017년 9월 7일에 확인함.

- ↑ Tavernier, Jan (2007). 《Iranica in the Achaemenid Period (ca. 550–330 B.C.): Lexicon of Old Iranian Proper Names and Loanwords, Attested in Non-Iranian Texts》. Peeters. 25쪽. ISBN 978-90-429-1833-7.

- ↑ Higham, Charles F. W. (2004). 《Encyclopedia of Ancient Asian Civilizations》. Facts On File, Inc. 31쪽. ISBN 0-8160-4640-9.

- ↑ Rawlinson, H. G. (1912). 《Bactria: The History of a Forgotten Empire》. London: Probstain & co.

- ↑ P. Leriche, "Bactria, Pre-Islamic period", Encyclopaedia Iranica, vol. 3, 1998.

- ↑ Inagaki, Hajime. 《Galleries and Works of the MIHO MUSEUM》. Miho Museum. 45쪽.

- ↑ Tarzi, Zémaryalaï (2009). 《Les représentations portraitistes des donateurs laïcs dans l'imagerie bouddhique》. 《KTEMA》 34. 290쪽. doi:10.3406/ktema.2009.1754.

- ↑ David Testen, "Old Persian and Avestan Phonology", Phonologies of Asia and Africa, vol. II (Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1997), 583.

- ↑ Cotterell (1998), p. 59

- ↑ Herzfeld, Ernst (1968). 《The Persian Empire: Studies in geography and ethnography of the ancient Near East》. F. Steiner. 344쪽.

- ↑ “BACTRIA – Encyclopaedia Iranica”. 《www.iranicaonline.org》. 2019년 8월 7일에 확인함.

After annexation to the Persian empire by Cyrus in the sixth century, Bactria together with Margiana formed the Twelfth Satrapy.

- ↑ Holt (2005), pp. 41–43.

- ↑ Chisholm 1911.

- ↑ 헤로도토스, 4.200–204

- ↑ 스트라본, 11.11.4

- ↑ 헤로도토스 6.9

- ↑ “Graeco-Bactrian Kingdom”. 《www.cemml.colostate.edu》. 2020년 12월 23일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2020년 12월 12일에 확인함.

- ↑ Walbank, 30

- ↑ 스트라본 “Geography, Book 11, chapter 11, section 1”.

- ↑ Jakobsson, Jens. "The Greeks of Afghanistan Revisited." Nomismatika Khronika (2007): page 17.

- ↑ UCLA Language Materials Project: Language Profile: Pashto 보관됨 2009-01-03 - 웨이백 머신

- ↑ Justin on Demetrius: "Multa tamen Eucratides bella magna uirtute gessit, quibus adtritus cum obsidionem Demetrii, regis Indorum, pateretur, cum CCC militibus LX milia hostium adsiduis eruptionibus uicit. Quinto itaque mense liberatus Indiam in potestatem redegit." Justin XLI,6

- ↑ Bernard (1994), p. 126.

- ↑ Silk Road, North China C. Michael Hogan, the Megalithic Portal, 2007년 11월 19일, ed. Andy Burnham

- ↑ Grousset, Rene (1970). 《The Empire of the Steppes》. Rutgers University Press. 29–31쪽. ISBN 0-8135-1304-9.

- ↑ 스트라본, 1.8.2

- ↑ 한서, 전한의 역사

- ↑ 가 나 Metropolitan Museum of Art exhibition

- ↑ 가 나 History of Buddhism in Afghanistan by Dr. Alexander Berzin, Study Buddhism

- ↑ “Origin of the Samanids – Kamoliddin – Transoxiana 10”. 《www.transoxiana.org》. 2017년 9월 7일에 확인함.

- ↑ LITVINSKII, B. A.; PICHIKIAN, I. R. (1994). 《The Hellenistic Architecture and Art of the Temple of the Oxus》 (PDF). 《Bulletin of the Asia Institute》 8. 47–66쪽. ISSN 0890-4464. JSTOR 24048765.

- ↑ “LacusCurtius • Strabo's Geography — Book XI Chapter 11”. 《penelope.uchicago.edu》 (영어). 2017년 9월 7일에 확인함.

- ↑ "The Modern Eastern Iranian languages are even more numerous and varied. Most of them are classified as North-Eastern: Ossetic; Yaghnobi (which derives from a dialect closely related to Sogdian); the Shughni group (Shughni, Roshani, Khufi, Bartangi, Roshorvi, Sarikoli), with which Yaz-1ghulami (Sokolova 1967) and the now extinct Wanji (J. Payne in Schmitt, p. 420) are closely linked; Ishkashmi, Sanglichi, and Zebaki; Wakhi; Munji and Yidgha; and Pashto.

- ↑ N. Sims-Williams. "Bactrian language". Encyclopaedia Iranica. Originally Published: December 15, 1988.

- ↑ John Haywood and Simon Hall (2005). 《Peoples, nations and cultures》. London.

- ↑ Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan : country studies Federal Research Division, Library of Congress, page 206

- ↑ Richard Foltz, A History of the Tajiks: Iranians of the East, London: Bloomsbury, 2019, pp. 33-61.

- ↑ Richard Nelson Frye, "Persien: bis zum Einbruch des Islam" (original English title: "The Heritage Of Persia"), German version, tr. by Paul Baudisch, Kindler Verlag AG, 취리히 1964, pp. 485–498

- ↑ “Tajikistan: History”. 2023년 8월 28일. 브리태니커 온라인 백과사전

- ↑ David Adams (2013). “Alexander's Lost World: EPISODE 3 – Alexandria on the Oxus”.

참고 자료

[편집]- Bernard, Paul (1994). "The Greek Kingdoms of Central Asia." In: History of civilizations of Central Asia, Volume II. The development of sedentary and nomadic civilizations: 700 B.C. to A.D. 250, pp. 99–129. Harmatta, János, ed., 1994. Paris: UNESCO Publishing.

- Beal, Samuel (trans.). Si-Yu-Ki: Buddhist Records of the Western World, by Hiuen Tsiang. Two volumes. London. 1884. Reprint: Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 1969. Several editions online at Archive.Org

- Beal, Samuel (trans.). The Life of Hiuen-Tsiang by the Shaman Hwui Li, with an Introduction containing an account of the Works of I-Tsing. London, 1911. Reprint: 뉴델리: Munshiram Manoharlal, 1973.

- Cotterell, Arthur. From Aristotle to Zoroaster, 1998; pages 57–59. ISBN 0-684-85596-8.

- Hill, John E. 2003. "Annotated Translation of the Chapter on the Western Regions according to the Hou Hanshu." Second Draft Edition.

- Hill, John E. 2004. The Peoples of the West from the Weilüe 魏略 by Yu Huan 魚豢: A Third Century Chinese Account Composed between 239 and 265 AD. Draft annotated English translation.

- Holt, Frank Lee. (1999). Thundering Zeus: The Making of Hellenistic Bactria. Berkeley: University of California Press.(hardcover, ISBN 0-520-21140-5).

- Holt, Frank Lee. (2005). Into the Land of Bones: Alexander the Great in Afghanistan. University of California Press. ISBN 0-520-24553-9.

- Omar, Coloru (2009). Da Alessandro a Menandro. Il regno greco di Battriana. Pisa/Roma: Fabrizio Serra.

- Posch, Walter (1995). Baktrien zwischen Griechen und Kuschan. Untersuchungen zu kulturellen und historischen Problemen einer Übergangsphase. Wiesbaden: Harrassowitz, ISBN 3-447-03701-6

- Waghmar, Burzine. (2020). "Between Hind and Hellas: the Bactrian Bridgehead (with an appendix on Indo-Hellenic interactions)". In: Indo-Hellenic Cultural Transactions. (2020). Edited by Radhika Seshan. Mumbai: K. R. Cama Oriental Institute, 2020 [2021], pp. 187–228. ISBN 978-938-132418-9, (paperback).

- Tremblay, Xavier (2007) "The Spread of Buddhism in Serindia ― Buddhism among Iranians, Tocharians and Turks before the 13th century." Xavier Tremblay. In: The Spread of Buddhism. (2007). Edited by Ann Heirman and Stephan Peter Bumbacher. Handbook of Oriental Studies. Section Eight, Central Asia. Edited by Denis Sinor and Nicola Di Cosmo. Brill, Lieden; Boston. pp. 75–129.

- Watson, Burton (trans.). "Chapter 123: The Account of Dayuan." Translated from the Shiji by Sima Qian. Records of the Grand Historian of China II (Revised Edition). 컬럼비아 대학교 출판부, 1993, pages 231–252. ISBN 0-231-08164-2 (hardback), ISBN 0-231-08167-7 (paperback).

- Watters, Thomas. On Yuan Chwang's Travels in India (A.D. 629–645). Reprint: New Delhi: Mushiram Manoharlal Publishers, 1973. Online at Archive.Org

Chisholm, Hugh, 편집. (1911). 〈Bactria〉. 《브리태니커 백과사전》 3 11판. 케임브리지 대학교 출판부. 180–181쪽.

Chisholm, Hugh, 편집. (1911). 〈Bactria〉. 《브리태니커 백과사전》 3 11판. 케임브리지 대학교 출판부. 180–181쪽.- Walbank, F.W. (1981). "The Hellenistic World". Fontana Press. ISBN 0-006-86104-0.

외부 링크

[편집]- Livius.org: 박트리아

- 박트리아 동전

- 박트리아 황금

- 청동기 시대의 예술: 이란 남동부, 서중앙아시아, 인더스 계곡, 메트로폴리탄 미술관의 전시 카탈로그 (PDF로 온라인에서 전체 이용 가능), 박트리아에 대한 자료 포함