바빌론 유수

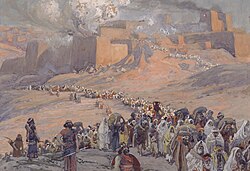

바빌론 유수( - 幽囚, 히브리어: גלות בבל, 영어: Babylonian captivity, Babylonian exile)는 신바빌로니아 제국에 의해 고대 유다 왕국의 수많은 유대인들이 강제로 바빌로니아로 이주당한 사건이다.[1] 유배는 여러 차례에 걸쳐 이루어졌는데, 기원전 597년 예루살렘 공방전 이후 약 7,000명이 메소포타미아로 추방되었다. 기원전 587년 예루살렘과 솔로몬의 성전이 파괴된 후에도 추가적인 추방이 이어졌다.[1]

성경의 여러 기록에서 유배의 날짜, 횟수, 인원수에 차이가 있지만,[2][3] 일반적인 개요는 다음과 같다. 기원전 605년 카르케미시 전투 이후 바빌론의 네부카드네자르 2세는 예루살렘을 포위했고, 그 결과 유다 왕 여호야킴이 조공을 바쳤다.[4] 기원전 602년 여호야킴이 더 이상 조공을 바치기를 거부하자, 기원전 598/597년에 네부카드네자르 2세는 다시 예루살렘을 포위했고, 이는 여호야킴의 죽음과 그의 후계자 여호야긴 및 그의 궁정 인사, 그리고 다른 많은 이들이 바빌로니아로 유배되는 것으로 절정에 달했다. 기원전 587년에 네부카드네자르 2세는 예루살렘을 파괴하고 여호야긴의 후계자 시드키야와 다른 사람들을 유배시켰다. 기원전 582년에는 네부카드네자르 2세가 또 다른 집단을 유배시켰다.

성경은 옵스 전투에서 아케메네스 제국에게 신바빌로니아 제국이 멸망한 기원전 539년 이후, 유배되었던 유대인들이 페르시아의 허락을 받아 유다로 돌아올 수 있었다고 기록한다.[5][6] 성경의 에즈라기에 따르면, 예루살렘의 제2성전 건축은 새로운 페르시아의 속주인 예후드 메디나타에서 기원전 537년c.에 시작되었다. 이 모든 사건들은 유대인의 발전된 역사와 문화에 중요한 의미를 가지며, 궁극적으로 유대교의 발전에 지대한 영향을 미쳤다.[1]

고고학적 연구에 따르면, 예루살렘 도시는 완전히 파괴되었지만, 유다의 다른 지역들은 유배 기간 동안 계속 사람이 살고 있었다. 메소포타미아의 역사 기록과 유대인 자료에 따르면, 유대인 인구의 상당 부분이 메소포타미아에 남기로 결정했다. 이러한 결정으로 인해 메소포타미아에 골라(분산)로 알려진 상당한 규모의 유대인 공동체가 형성되었으며, 이는 현대까지 지속되었다.[1] 이라크 유대인, 페르시아 유대인, 조지아 유대인, 부하라 유대인, 산악 유대인 공동체는 이 유배자들로부터 대부분의 조상을 물려받았다고 여겨지며, 이들 공동체는 현재 대부분 이스라엘로 이주했다.[7][8]

성경의 유수 기록

[편집]| 유대교 개요의 일부 |

| 유대인과 유대교 |

|---|

기원전 7세기 후반, 유다 왕국은 아시리아 제국의 종속국이었다. 그 세기의 마지막 수십 년 동안 아시리아는 아시리아의 한 주였던 바빌론에 의해 전복되었다. 이집트는 신바빌로니아 제국의 갑작스러운 부상을 두려워하여 시리아의 유프라테스강까지 아시리아 영토를 점령했지만, 바빌론이 반격했다. 이 과정에서 유다 왕 요시아는 기원전 609년 메기도 전투에서 이집트군과의 전투 중 사망했다.

기원전 605년 카르케미시에서 네카우 파라오의 군대가 바빌론군에게 패배한 후, 여호야킴은 바빌론의 네부카드네자르 2세에게 조공을 바치기 시작했다. 유다의 일부 젊은 귀족들이 바빌론으로 끌려갔다.

그 후 몇 년 동안 예루살렘 궁정은 이집트를 지지하는 파와 바빌론을 지지하는 파로 나뉘었다. 네부카드네자르가 기원전 601년 이집트와의 전투에서 패배한 후, 유다는 바빌론에 반란을 일으켰고, 이는 기원전 598년 말에 시작된 예루살렘의 3개월 포위로 절정에 달했다.[9] 유다 왕 여호야킴은 포위 중에 사망하고[10] 18세의 아들 여호야긴(여호야긴이라고도 불림)이 뒤를 이었다.[11] 기원전 597년 2월 아달월(3월 16일)에 도시가 함락되었고,[12] 네부카드네자르는 예루살렘과 그 성전을 약탈하고 여호야긴과 그의 궁정 인사, 그리고 (예언자 에제키엘을 포함한) 다른 저명한 시민들을 바빌론으로 끌고 갔다.[13] 여호야킴의 삼촌 시드키야가 그의 자리에 왕으로 임명되었지만, 바빌론의 유배자들은 여전히 여호야긴을 자신들의 망명정부 수장 또는 정당한 통치자로 여겼다.

예레미야와 친바빌론파의 다른 이들의 경고에도 불구하고, 시드키야는 바빌론에 반란을 일으키고 호프라 파라오와 동맹을 맺었다. 네부카드네자르가 다시 돌아와 이집트군을 물리치고 다시 예루살렘을 포위하여 기원전 587년에 도시를 파괴했다. 네부카드네자르는 도시 성벽과 성전, 그리고 가장 중요한 시민들의 집들을 파괴했다. 시드키야와 그의 아들들이 붙잡혔고, 아들들은 시드키야 앞에서 처형된 후, 시드키야는 눈이 멀고 많은 다른 사람들과 함께 바빌론으로 끌려갔다(예레미야 52:10–11). 유다는 바빌론의 속주가 되었는데, 예후드라고 불렸고, 이로써 독립적인 유다 왕국은 종말을 고했다. 유대력의 누락된 연도 때문에 랍비 문헌은 제1성전 파괴 날짜를 3338 AM(기원전 423년) 또는 3358 AM(기원전 403년)으로 본다.[14][15]

바빌론이 임명한 초대 총독은 유다 원주민인 그달리아였다. 그는 모압, 암몬, 에돔과 같은 주변국으로 도피했던 많은 유대인들에게 돌아오도록 권유했고, 나라를 번영으로 되돌리기 위한 조치를 취했다. 얼마 후, 왕족의 생존자가 그달리아와 그의 바빌론인 조언자들을 암살했고, 이로 인해 많은 난민들이 이집트로 피난을 갔다. 기원전 6세기 20년대 말까지, 유다에 남아있던 사람들 외에도 바빌론과 이집트에 상당한 유대인 공동체가 있었다. 이것이 후대 유대인 디아스포라에서 유다 밖에서 영구히 거주하는 수많은 유대인 공동체의 시작이었다.

에즈라기에 따르면, 페르시아의 키루스 대제는 바빌론을 점령한 이듬해인 기원전 538년에 유수를 끝냈다.[16][17] 유수는 다윗 왕가의 후손인 즈루빠벨 왕자와 성전의 전직 대제사장 가문의 후손인 여호수아 제사장의 인도로 귀환과 함께 기원전 521년부터 516년 사이에 제2성전을 건축하는 것으로 마무리되었다.[16]

고고학 및 기타 성경 외적 증거

[편집]

첫 번째 원정 (기원전 597년)

[편집]네부카드네자르의 예루살렘 포위, 왕 포로, 다른 왕 임명, 그리고 기원전 597년 도시 약탈은 바빌로니아 연대기의 한 구절에 의해 뒷받침된다.[18]:293

제7년, 키슬레브월에 아카드 왕은 군대를 소집하여 하티 땅으로 진군하여 유다 성에 진을 쳤고, 아달월 9일에 성을 점령하고 왕을 사로잡았다. 그는 그곳에 자신이 선택한 왕을 임명하고 많은 조공을 바빌론으로 가져갔다.

네부카드네자르의 왕실 문서에서 발견된, 포로로 잡힌 유다 왕의 배급 명령을 묘사하는 여호야긴의 배급 명단은 여호야긴 왕으로 확인되었다.[19][20] 한 점토판은 "야후두 땅의 왕 야우키누"와 그의 아들 다섯 왕자에게 지급된 식량 배급을 언급한다.[21]

두 번째 원정 (기원전 589–587년)

[편집]네부카드네자르와 바빌로니아군은 기원전 589년에 돌아와 유다를 약탈했으며, 그곳의 많은 마을과 정착지에서 파괴의 명확한 고고학적 증거를 남겼다.[18]:294 이 시기의 점토 오스트라콘인 라키시 서신이 발굴 중에 발견되었다. 그 중 하나는 아마도 외곽 기지에서 라키시의 지휘관에게 보낸 것으로, 인근 마을의 신호 불꽃이 사라지고 있음을 묘사한다: "그리고 (주님께서는) 주님께서 주신 모든 징후에 따라 라키시의 불 신호를 우리가 지켜보고 있음을 아십시오. 왜냐하면 우리가 아제카를 볼 수 없기 때문입니다."[22] 예루살렘에서 발견된 고고학적 유물들은 기원전 587년에 성벽 안의 거의 모든 도시가 잔해로 불타고 완전히 파괴되었음을 증명한다.[18]:295

유다의 여파

[편집]고고학적 발굴과 조사를 통해 바빌론 파괴 이전 유다의 인구는 약 75,000명으로 추정되었다. 성경에 나오는 유배자 수를 가장 높은 수치인 20,000명으로 볼 때, 이는 인구의 약 25%가 바빌론으로 강제 이주되었고, 나머지 대다수는 유다에 남아 있었다는 것을 의미한다.[18]:306 예루살렘은 파괴되어 도시의 상당 부분이 150년 동안 폐허로 남아 있었지만, 유다의 다른 많은 정착지들은 계속 거주되었으며, 고고학 연구에서 교란의 흔적은 발견되지 않았다.[18]:307

고고학자 아브라함 파우스트는 바빌론인들에 의한 강제 이주와 처형, 그리고 전쟁 중 발생한 기근과 전염병으로 인해 유다의 인구가 강제 이주 이전 시점의 10%까지 감소했을 수 있다고 주장한다.[23]

유배 생활의 조건

[편집]메소포타미아에서 유배된 유대인들은 농업 정착지로 재배치되었는데, 특히 니푸르 시 근처의 델아빕이라는 주목할 만한 정착지가 있었다. 성경 학자 닐스 페터 렘케는 유배된 유대인들이 고향에서 익숙했던 것과 크게 다르지 않은 번성한 생활을 경험했다고 시사한다.[1]

그러나 어려움의 증거도 있다. 예를 들어, 유배된 유대인 지도자들은 국가에 대한 불충을 의심받아 농부로 전락했으며, 농업 및 건설 프로젝트에서 일하고 농사, 목축, 어업과 같은 간단한 작업을 수행했다. 이는 페르시아가 바빌론을 정복하면서 끝났다. 유배된 유대인 평민들은 유다에 대한 향수를 느꼈고, 상황 때문에 성전 중심의 예배를 포기할 수밖에 없었다. 그들은 주로 개인 가정에서 예배를 드렸으며, 할례, 안식일 준수, 시편 및 율법 읽기와 같은 일부 종교적 전통을 지켰다.[24]

페르시아에 의한 회복

[편집]사원 재건과 유배된 민족의 본국 송환을 언급하는 키루스의 선언이 기록된 고대 석판인 키루스 원통은 종종 키루스에게 귀속되는 성경적 칙령의 진정성을 입증하는 것으로 여겨져 왔다.[25] 그러나 다른 학자들은 원통의 텍스트가 바빌론과 메소포타미아에만 국한되어 있으며 유다나 예루살렘은 언급하지 않는다고 지적한다.[25] 레스터 L. 그랩 교수는 유다에 대한 "키루스의 alleged 칙령"은 "진정한 것으로 간주될 수 없다"고 주장했지만, "유배자들을 돌려보내고 종교 시설을 재건하는 일반적인 정책"이 있었다고 밝혔다. 그는 또한 고고학적 증거가 귀환이 한 번의 사건이 아니라 수십 년에 걸쳐 "점진적으로" 이루어졌음을 시사한다고 언급했다.[26]

페르시아 제국의 일부로서, 이전의 유다 왕국은 다른 경계를 가진 유다 속주(예후드 메디나타[27])가 되었고, 더 작은 영토를 포함하게 되었다.[26] 이 속주의 인구는 왕국 시절에 비해 크게 줄어들었다. 고고학 조사에 따르면 기원전 5세기에서 4세기경의 인구는 약 30,000명이었다.[18]:308

2017년 예루살렘에서 열린 한 전시회에는 기원전 600년경 네부카드네자르 왕에 의해 예루살렘에서 강제로 또는 설득되어 이주한 유대인들 간에 축적된 과일 및 기타 상품, 세금, 부채, 신용 등에 대한 세부 정보를 담은 100개 이상의 쐐기 문자 점토판이 전시되었다. 이 점토판에는 네 세대에 걸쳐 히브리어 이름을 가진 한 유대인 가족에 대한 세부 정보가 포함되어 있었다.[28][29]

돌아온 유대인 대부분은 가난한 유대인들이었으며, 유수를 "영적인 재생" 또는 "죄에 대한 신성한 벌"로 보았다. 부유한 유대인들이 메소포타미아에 머물렀던 이유 중 하나는 유다에서는 상대적으로 드물었던 경제적 기회였다.[24]

유배 문학

[편집]유배 시대는 히브리 문학의 풍부한 원천이었다. 성경에서 유수를 묘사하는 부분은 예레미야서 39-43장 (유수를 놓쳐버린 기회로 봄); 열왕기하의 마지막 부분 (역사의 일시적인 종말로 묘사함); 역대기하 (유수를 "땅의 안식년"으로 봄); 그리고 에즈라기의 첫 장들 (유수의 끝을 기록함)을 포함한다. 유수에서 또는 유수에 관한 다른 작품들로는 다니엘서 1-6장의 이야기, 수산나, 벨과 용, "세 청년의 이야기"(에스드라스 1서 3:1–5:6), 그리고 토비트와 유딧기가 있다.[30] 애가는 바빌론 유수에서 비롯되었다. 모세오경의 최종 편집은 유수 이후 페르시아 시대에 이루어졌으며,[18]:310 그 주요 출처 중 하나인 제사장 문서는 주로 이전 유다 왕국이 페르시아 속주 예후드가 되었던 탈유수기의 산물이다.[31]

유대 문화에 대한 중요성

[편집]

히브리어 성경에서 바빌론 유수는 우상 숭배와 야훼에 대한 불순종에 대한 처벌로 제시된다.[33][34] 바빌론 유수는 유대교와 유대 문화에 여러 가지 심각한 영향을 미쳤다. 예를 들어, 이 기간 동안 결국 히브리 문자로 발전한 제국 아람 문자가 채택되었다. 결국 아람어 기반의 히브리어 문자는 고대 히브리 문자를 대체했다.[35]

이 시기는 에제키엘이라는 인물에서 성경 예언의 마지막 정점을 보았고, 이어서 유대인 삶에서 토라의 중심 역할이 부상했다. 많은 역사-비판 학자들에 따르면, 토라는 이 시기에 편집되었고, 유대인들에게 권위 있는 텍스트로 간주되기 시작했다. 이 시기는 유대인들이 중앙 성전 없이도 생존할 수 있는 민족-종교 집단으로 변모하는 것을 보았다.[36] 이스라엘의 철학자이자 성경 학자인 예헤즈켈 카우프만은 "유수는 분수령이다. 유수와 함께 이스라엘의 종교는 끝나고 유대교가 시작된다"고 말했다.[37]

특히 이 시기는 포로들 사이에서 고대 이스라엘 종교가 유일신 숭배에서 일신교 신앙 체계로 신학적 전환을 겪는 것을 보았다.[38][39][40]

이 과정은 에즈라를 중심으로 서기관과 현자들이 유대인 지도자로 부상하는 것과 동시에 일어났다. 유수 이전에는 이스라엘 백성이 지파별로 조직되어 있었다. 이후에는 더 작은 가족 단위로 조직되었다. 레위 지파만이 귀환 후에도 성전 역할을 계속했다. 이 시기 이후로 이스라엘 땅 밖에 항상 상당수의 유대인들이 살았다. 따라서 이는 아시리아 유수로 시작되었다고 보지 않는 한 "유대인 디아스포라"의 시작을 의미하기도 한다.

랍비 문학에서 바빌론은 유대인 디아스포라를 나타내는 여러 은유 중 하나였다. 가장 자주 "바빌론"이라는 용어는 제2성전 파괴 이전의 디아스포라를 의미했다. 파괴 이후 유대인 디아스포라를 나타내는 용어는 "로마" 또는 "에돔"이었다.

연대기

[편집]다음 표는 라이너 알버츠의 유수기 이스라엘에 대한 연구를 바탕으로 하며, 주로 성경 본문에 근거한다.[41] (다른 날짜도 가능하다.)

| 연도 | 사건 |

|---|---|

| 기원전 609년 | 요시아 사망. 여호아하즈가 3개월 통치. 여호아하즈가 이집트 파라오 네카우 2세에 의해 폐위되어 이집트에 포로로 잡혀감. 여호야킴이 네카우에 의해 유다 왕이 되어 11년 통치. |

| 기원전 605년 | 바빌론군이 이집트군을 물리치고 예루살렘을 포위. 여호야킴이 항복하고 네부카드네자르 2세에게 조공을 바치기 시작. 첫 번째 유수, 다니엘과 하나냐, 미사엘, 아사랴가 포함된 것으로 알려짐. |

| 기원전 601년 | 바빌론군이 이집트 침공에 실패. 여호야킴이 이집트로 다시 충성 변경. |

| 기원전 598/7년 | 네부카드네자르가 유다를 침공하고 다시 예루살렘을 포위. 여호야킴의 통치 종결. 여호야긴이 3개월 통치. |

| 기원전 597년 | 예루살렘의 첫 번째 함락. 3월 16일 두 번째 유수, 여호야긴과 에제키엘 포함. 시드키야가 네부카드네자르에 의해 유다 왕이 되어 11년 통치. |

| 기원전 594년 | 반바빌론 음모. 시드키야가 바빌론의 지배를 떨쳐버릴 가능성을 논의하기 위해 암몬, 에돔, 모압, 시돈, 티레 왕들을 예루살렘으로 소집. |

| 기원전 587년 | 예루살렘의 두 번째 함락. 솔로몬의 성전 파괴. 7/8월 세 번째 유수. 시드키야가 바빌론에 포로로 잡혀가고 그의 아들들은 살해됨. |

| 기원전 583년 | 바빌론이 임명한 예후드 속주 총독 그달리아 암살. 많은 유대인이 이집트로 도피하고, 바빌론으로의 네 번째 유수가 가능성 있음. |

| 기원전 562년 | 아멜-마르두크 즉위 후 37년간 바빌론 감옥에 있던 여호야긴 석방. 여호야긴은 바빌론에 남음. |

| 기원전 539년 | 페르시아가 바빌론 정복 (10월). |

| 기원전 538년 | 키루스 칙령으로 유대인들이 예루살렘으로 돌아가는 것을 허용. 스스바살이 유대인들을 이끌고 예후드로 돌아옴. |

| 기원전 520–515년 | 즈루빠벨과 여호수아 대제사장 인도로 많은 유대인들이 예후드로 돌아옴. 제2성전 기초 놓음. |

| 기원전 457년 | 에즈라 인도로 세 번째 귀환 이주. 예루살렘에서 토라 재도입. |

| 기원전 444년 | 느헤미야 인도로 네 번째 귀환 이주. 예루살렘과 그 성벽 재건. |

같이 보기

[편집]- 아시리아 유수

- 아비뇽 유수, 때로는 "교황청의 바빌론 유수"라고 불림

- 알-야후두 문서, 니푸르 근처 유배된 유대인 공동체에 대한 기원전 6세기와 5세기의 쐐기 문자 석판 200점

- 성경의 이집트

- 시온으로의 귀환, 유배된 유대인 중 일부가 유다로 돌아온 성경 기록

- 시편 137편, 바빌론 유수 당시 예루살렘을 잃은 슬픔을 표현

각주

[편집]- ↑ 가 나 다 라 마 Lemche, Niels Peter (2004). 《Historical dictionary of ancient Israel》. Historical dictionaries of ancient civilizations and historical eras. Lanham, Md.: Scarecrow Press. 73쪽. ISBN 978-0-8108-4848-1.

- ↑ Moore, Megan Bishop; Kelle, Brad E. (2011). 《Biblical History and Israel S Past: The Changing Study of the Bible and History》. Wm. B. Eerdmans Publishing. 357–58쪽. ISBN 978-0802862600. 2015년 6월 11일에 확인함.

Overall, the difficulty in calculation arises because the biblical texts provide varying numbers for the different deportations. The HB/OT’s conflicting figures for the dates, number and victims of the Babylonian deportations become even more of a problem for historical reconstruction because, other than the brief reference to the first capture of Jerusalem (597) in the Babylonian Chronicle, historians have only the biblical sources with which to work.

- ↑ Dunn, James G.; Rogerston, John William (2003). 《Eerdmans Commentary on the Bible》. Wm. B. Eerdmans Publishing. 545쪽. ISBN 978-0-8028-3711-0.

- ↑ Coogan, Michael (2009). 《A Brief Introduction to the Old Testament》. Oxford: Oxford University Press.

- ↑ Jonathan Stökl, Caroline Waerzegger (2015). 《Exile and Return: The Babylonian Context》. Walter de Gruyter GmbH & Co. 7–11, 30, 226쪽.

- ↑ 《Encyclopaedia Judaica》 3 2판. 27쪽.

- ↑ The Wellspring of Georgian Historiography: The Early Medieval Historical Chronicle The Conversion of Katli and The Life of St. Nino, Constantine B. Lerner, England: Bennett and Bloom, London, 2004, p. 60

- ↑ Dekel, Mikhal (2019년 10월 19일). “When Iran Welcomed Jewish Refugees”. 《Foreign Policy》.

- ↑ Geoffrey Wigoder, The Illustrated Dictionary & Concordance of the Bible Pub. by Sterling Publishing Company, Inc. (2006)

- ↑ Dan Cohn-Sherbok, The Hebrew Bible, Continuum International, 1996, p. x. ISBN 0-304-33703-X

- ↑ 열왕기하 24:6–8

- ↑ Philip J. King, Jeremiah: An Archaeological Companion (Westminster John Knox Press, 1993), p. 23.

- ↑ The Oxford History of the Biblical World, ed. by Michael D Coogan. Pub. by Oxford University Press, 1999. p. 350

- ↑ Rashi to Talmud Bavli, avodah zara p. 9a. Josephus, Seder HaDoroth year 3338

- ↑ malbim to Ezekiel 24:1, abarbanel et al.

- ↑ 가 나 “Second Temple Period (538 BCE. to 70 CE) Persian Rule”. Biu.ac.il. 2014년 3월 15일에 확인함.

- ↑ Harper's Bible Dictionary, ed. by Achtemeier, etc., Harper & Row, San Francisco, 1985, p. 103

- ↑ 가 나 다 라 마 바 사 Finkelstein, Israel; Silberman, Neil Asher (2001). 《The Bible Unearthed: Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts》. Simon and Schuster. ISBN 978-0-684-86912-4.

- ↑ Thomas, David Winton (1958). 《Documents from Old Testament Times》 1961판. Edinburgh and London: Thomas Nelson. 84쪽. ISBN 9780061300851.

- ↑ Cf. 열왕기하 24:12, 열왕기하 24:15–24:16, 열왕기하 25:27–25:30; 역대기하 36:9–36:10; 예레미야 22:24–22:6, 예레미야 29:2, 예레미야 52:31–52:34; 에스겔 17:12.

- ↑ COJS staff. “Babylonian Ration List: King Jehoiakhin in Exile, 592/1 BCE”. 《COJS.org》. The Center for Online Judaic Studies. 2013년 6월 16일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 8월 23일에 확인함.

Ya’u-kīnu, king of the land of Yahudu

- ↑ 《Echoes from the Past》. 번역 Aḥituv, Shmuel. Jerusalem: CARTA Jerusalem. 2008. 70쪽.

- ↑ Faust, Avraham (2012). 《Judah in the Neo-Babylonian Period: The Archaeology of Desolation》. Society of Biblical Lit. 140–143쪽. ISBN 978-1-58983-641-9.

- ↑ 가 나 Farisani, Elelwani (2004). 《A sociological analysis of Israelites in Babylonian exile》. 《Old Testament Essays》. 380–388쪽 – Sabinet African Journals 경유.

- ↑ 가 나 Becking, Bob (2006). 〈"We All Returned as One!": Critical Notes on the Myth of the Mass Return〉. Lipschitz, Oded; Oeming, Manfred. 《Judah and the Judeans in the Persian Period》. Winona Lake, IN: Eisenbrauns. 8쪽. ISBN 978-1-57506-104-7.

- ↑ 가 나 Grabbe, Lester L. (2004). 《A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period: Yehud – A History of the Persian Province of Judah v. 1》. T & T Clark. 355쪽. ISBN 978-0567089984.

- ↑ Yehud는 히브리어 Yehuda, 즉 "Judah"의 아람어Equivalent이고, "medinata"는 주의 단어이다

- ↑ “Ancient tablets on display in Jerusalem reveal Jewish life during Babylon exile”. 《Ynetnews》. 2015년 2월 3일.

- ↑ Baker, Luke (2017년 2월 3일). “Ancient tablets reveal life of Jews in Nebuchadnezzar's Babylon”. 《Reuters》.

- ↑ Rainer Albertz, Israel in exile: the history and literature of the sixth century BCE (page 15 link) Society for Biblical Literature, 2003, pp. 4–38

- ↑ Blum, Erhard (1998). 〈Issues and Problems in the Contemporary Debate Regarding the Priestly Writings〉. Sarah Shectman, Joel S. Baden. 《The strata of the priestly writings: contemporary debate and future directions》. Theologischer Verlag. 32–33쪽. ISBN 9783290175368.

- ↑ 틀:Tanakhverse

- ↑ “2 Kings 24 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre”. 《mechon-mamre.org》. 2025년 2월 7일에 확인함.

- ↑ Collins, John J. (2014년 7월 1일). 《Introduction To The Hebrew Bible And Deutero Canonical Books》 (영어). 303쪽.

- ↑ Saénz-Badillos, Angel (1993). 《A History of the Hebrew Language》. 《케임브리지 대학교 출판부》.

- ↑ A Concise History of the Jewish People. Naomi E. Pasachoff, Robert J. Littma. Rowman & Littlefield, 2005. p. 43

- ↑ “Secrets of Noah's Ark – Transcript”. 《Nova》. PBS. 2015년 10월 7일. 2019년 5월 27일에 확인함.

- ↑ Vollmar, Justin D and Vo, Eileen. “Mesopotamian and Achaemenid Influence on Jewish Monotheism: Political and Social Contexts in Evolutionary History”. World Civilization 101.

we can still conclude that the Israelites went into Babylonian captivity as monolatrous and emerged from the Persian era as strict monotheists

- ↑ Nikiprowetzky, V. (1975). 《Ethical Monotheism》. 《Daedalus》 104. 69–89쪽.

- ↑ Soler, Jean, and Janet Lloyd (2007). 《Why Monotheism》. 《Arion: A Journal of Humanities and the Classics》 14. 41–60쪽.

- ↑ Rainer Albertz, Israel in exile: the history and literature of the sixth century BCE, p.xxi.

외부 링크

[편집]- Yehud Medinata 지도, CET – Center For Educational technology

- Yehud Medinata 경계 지도, CET – Center For Educational technology

- Alstola, Tero, "Judeans in Babylonia: A Study of Deportees in the Sixth and Fifth Centuries BCE" (Brill, 2019)

- 피터 R. 애크로이드, "Exile and Restoration: A Study of Hebrew Thought of the Sixth Century B.C." (SCM Press, 1968)

- Alstola, "Everyday Life in Exile: Judean Deportees in Babylonian Texts", The Ancient Near East Today : Current News about the Ancient Past, vol. 10, no. 6, 2022

- Rainer Albertz, Bob Becking, "Yahwism after the Exile" (Van Gorcum, 2003)

- Blenkinsopp, Joseph, "Judaism, the first phase: the place of Ezra and Nehemiah in the origins of Judaism" (Eerdmans, 2009)

- Nodet, Étienne, "A search for the origins of Judaism: from Joshua to the Mishnah" (Sheffield Academic Press, 1999, original edition Editions du Cerf, 1997)

- Becking, Bob, and Korpel, Marjo Christina Annette (eds), "The Crisis of Israelite Religion: Transformation of Religious Tradition in Exilic & Post-Exilic Times" (Brill, 1999)

- Bedford, Peter Ross, "Temple restoration in early Achaemenid Judah" (Brill, 2001)

- Grabbe, Lester L., "A history of the Jews and Judaism in the Second Temple Period", vol.1 (T&T Clark International, 2004)

- Lipschitz, Oded, "The Fall and Rise of Jerusalem" (Eisenbrauns, 2005)

- Lipschitz, Oded, and Oeming, Manfred (eds), "Judah and the Judeans in the Persian period" (Eisenbrauns, 2006)

- Middlemas, Jill Anne, "The troubles of templeless Judah" (Oxford University Press, 2005)

- Pearce, Laurie, "New Perspectives on the Exile in Light of Cuneiform Texts". In Kelle, Brad E.; Strawn, Brent A. (eds.). The Oxford Handbook of the Historical Books of the Hebrew Bible. (Oxford University Press, 2020)

- Stackert, Jeffrey, "Rewriting the Torah: literary revision in Deuteronomy and the holiness code" (Mohr Siebeck, 2007)

- Vanderkam, James, "An introduction to early Judaism (2nd edition)" (Eerdmans, 2022)

![]() 위키미디어 공용에 바빌론 유수 관련 미디어 분류가 있습니다.

위키미디어 공용에 바빌론 유수 관련 미디어 분류가 있습니다.

- 〈Babylonian Captivity〉. 《브리태니커 백과사전》 11판. 1911.

- 〈Babylonish Captivity〉. 《신 국제 사전》. 1905.

- 프리드리히 유스투스 크네히트 (1910). 〈LXXV. 유다 왕국의 멸망. — 바빌론 유수〉. 《성경 실용 주석》. B. Herder.