安威砦

ウィキペディアから無料の百科事典

ウィキペディアから無料の百科事典

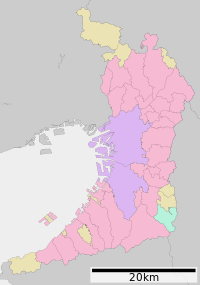

(大阪府) | |

|---|---|

安威砦の石碑 | |

| 城郭構造 | 連郭式山城 |

| 天守構造 | なし |

| 築城主 | 安威弥四郎 |

| 築城年 | 永正年間(1504年~1521年) |

| 主な改修者 | 不明 |

| 主な城主 | 安威弥四郎 |

| 廃城年 | 天正14年(1586年) |

| 遺構 | 曲輪、竪掘、井戸跡等 |

| 指定文化財 | なし |

| 再建造物 | なし |

| 位置 | 北緯34度51分22.204秒 東経135度33分54.915秒 / 北緯34.85616778度 東経135.56525417度 |

| 地図 | |

安威砦(あいとりで)は、大阪府茨木市安威にあった砦。安威城の背後の丘陵上に位置し、安威城が平時の居館であったのに対して、安威砦は詰の砦ではなかったかと考えられている[1]。

概要[編集]

通称、天神山の山頂に築かれた砦で、標高89メートル、比高40メートル、東西50メートル、南北100メートルに、3つの曲輪から成り立っている。安威砦に関する史料は少なく、歴史については不明な点が多いが、桂川原の戦いの前に、波多野元清が接近するに伴って、安威弥四郎が急ごしらえで築砦したのではないかとも言われている。安威城から北へ、直線距離で約1.6キロメートルの場所に位置し、近くには安威配水地がある。

廃砦に関しても不明だが、安威城と同時期に使用されなくなったと思われている。

城郭[編集]

現在、安威城の跡地には、宅地、小学校等が建っており、城をしのばせる遺構は数少ないが、安威砦には数多く良好な遺構が現存している。

縄張りは、南側から北側へ3つの曲輪があり、南側より、1曲輪、2曲輪、3曲輪と呼ばれている。

1曲輪[編集]

円形で削平地の直径は14メートルになり、1曲輪から西側に竪掘、南側には短い二重竪掘跡が確認できる。また、1曲輪と2曲輪、3曲輪の東側には腰曲輪を配していた。

- 1曲輪

- 二重堀切跡

- 腰曲輪

2曲輪(主郭)[編集]

四方形の削平地で20メートルになり、3方に土塁を構えており、ここには井戸があった。また、1曲輪と2曲輪の間には空堀が築かれている。この曲輪跡が、3つの曲輪の中では最大の面積、中心部となるので、主郭ではないかと思われている。

- 2曲輪

- 空堀

- 土塁跡

3曲輪[編集]

2曲輪と3曲輪の間にも空堀があるが、1曲輪と2曲輪の空堀に比べると浅い。3曲輪はほぼ正四方形で、削平地も20メートルになり、西、南の二方に土塁跡、またこちらにも井戸があった。3曲輪の北側には小曲輪、北西側に竪掘跡が確認できる。

- 3曲輪

- 小曲輪

- 竪堀跡

城跡へのアクセス[編集]

電車でのアクセス[編集]

バスでのアクセス[編集]

- 阪急バス3番のりば「安威」下車

車でのアクセス[編集]

脚注[編集]

- ^ 茨木市教育委員会 2012 p.31

参考文献[編集]

- 『わがまち茨木(城郭編)』茨木市教育委員会、1987年3月。

- 茨木市教育委員会 2012『大阪府茨木市平成23年度発掘調査概報:個人住宅建築に伴う発掘調査報告』茨木市 pp.30-33