吾妻鏡

『吾妻鏡』または『東鑑』(あずまかがみ、あづまかがみ)は、鎌倉時代に成立した日本の歴史書。鎌倉幕府の初代将軍・源頼朝から第6代将軍・宗尊親王まで6代の将軍記という構成で、治承4年(1180年)から文永3年(1266年)までの幕府の事績を編年体で記す。成立時期は鎌倉時代末期の正安2年(1300年)頃、編纂者は幕府中枢の複数の者と見られている。後世に編纂された目録から一般には全52巻(ただし第45巻欠)と言われる。吾妻鏡は、空白期間の存在が知られており、1196年から源頼朝が死去した1199年までの重要な約3年間が記録がなく、他に1183年、1242年、1249年、1255年、1259年、1262年、1264年の記述もほぼ欠落している。

編纂当時の権力者である北条得宗家の側からの記述であることや、あくまでも編纂当時に残る記録、伝承などからの編纂であることに注意は必要なものの、鎌倉時代研究の前提となる基本史料である。日本における武家政権の最初の記録[1]と評される[2]。

概要[編集]

『吾妻鏡』は、治承4年(1180年)から文永3年(1266年)までの87年間を描く。その記述は治承4年(1180年)4月、以仁王の令旨が伊豆の北条館に届くところから始まり、文永3年(1266年)7月20日に第6代将軍・宗尊親王が京都に到着して将軍を辞官するところで終わる。主な内容は治承・寿永の乱と平氏政権の滅亡、鎌倉幕府の成立、承久の乱、執権政治の始まり、寛元4年(1246年)の宮騒動と翌年の宝治合戦、得宗支配の確立などである。全体は将軍の年代記として記述されており、その日記風の文体は変体漢文の一種で吾妻鏡体とも呼ばれる。収録範囲は当初から宗尊親王の将軍辞官までとする予定だったと見られるが、編纂自体はおそらく未完のままそれ以前の時点で中断したと見る説が有力である。

編集者の姿勢には偏りがあり、源氏三代に対する評価はしばしば手厳しいが、北条得宗家の活躍は強調される。この傾向は特に北条泰時に関する記述に著しい。

編纂における参考文献は、大江氏、三善氏、二階堂氏ら文筆の家に残る記録、右筆等の筆録、日記を中心に、北条諸家や縁のある御家人の家伝、訴訟の証拠として提出された偽文書をも含む書類、さらに寺社の記録、可能な場合は『明月記』などの公家の記録などである。このように雑多な参考文献の非同時代性から、記述には編纂者の主観に基づく部分が多いと考えられる。一部には明らかに編纂時の曲筆と見られる部分もあり、特に前半の源氏三代記については『愚管抄』や『玉葉』など同時代の史料との比較を要する。

本書の写本のうち、最も有名な「北条本」の目録では巻数は全52巻であり、第24巻までが源氏三代で、そのうち15巻が頼朝将軍記である。源氏三代記以降の主人公は、北条得宗家である。ただし第45巻は欠落し、それ以外にも巻数すらふられずに年単位で欠けている部分が計12年もあり、そのうち連続する3年分は「吉川本」や「島津本」などの写本には残っている。したがって全52巻とは本来の巻数ではない。

「北条本」の目録は、ほぼ南北朝時代に金沢文庫で作られたと見られるが、その段階で既に『吾妻鏡』の散逸が始まっており、室町時代には既に揃いの完本の形では伝えられず、断片的な抄出本や数年分の零本の形で伝わるのみであったと推測されている。それを複数の者が別々に収集しながらまとめていったものが、現在知られる複数の写本である。編纂当時の本書名は不明であるが、室町時代には『吾妻鏡』と呼ばれ、『東鑑』と呼ぶのは江戸時代初期の古活字本からである。

研究史の概要[編集]

江戸時代の研究[編集]

江戸時代の吾妻鏡研究で有名なのは林羅山(道春)であり、徳川家康の為に『東鏡綱要』上下2冊を作成した。また黒田藩の家臣に書き与えた「東鑑考」は漢文325字の短文ながら的を射た解説を行っている。この時代に『吾妻鏡』を研究していたのは主に儒家、国学者であり、主に有職故実、武家故実の面からの研究であり、『吾妻鏡』についての著述のある伊勢貞丈、榊原長俊、大塚嘉樹は江戸時代に知られる有職故実の大家である。校訂の面では古活字本寛永版の菅聊卜(かんりょうぼく)の功績は現在の国史大系本にまで及び、伊勢貞丈、榊原長俊、大塚嘉樹らはいわば「吾妻鏡辞典」とも言えるような注解を行い、難解な『吾妻鏡』の理解を助けた。

徳川光圀によって編纂が開始された『大日本史』でも『吾妻鏡』が採用されている。しかし、星野恒によれば参照の仕方があまり正確ではなく『吾妻鏡』の影響はそれほど大きいものとは見られない。

最もまとまった著述を残しているのは江戸時代後期に徳川幕府書物奉行だった近藤守重(重蔵)であり、『御本日記続録』において家康収集のいわゆる北条本の経緯や、その他当時知られていた別の写本についての比較を行い、現在でも『吾妻鏡』諸本の研究においては重要史料とされている。また江戸時代には「老談一言集」[注釈 1]に、頼朝の死についての部分が欠落していることを徳川家康が「名将の疵に成る」と削除させたと記されていたが、近藤守重は家康が関与していない応永写本(黒川本:後述)にも頼朝の死に関する記事が無い(頼朝記の最後の3年分が無い)ことから「俗説信ずるに足らず」としている。

明治から現在までの研究[編集]

近代の『吾妻鏡』研究の出発は、星野恒が1889年(明治22年)の『史学雑誌』創刊号に発表した『吾妻鏡考』からである。星野恒が『吾妻鏡』を取り上げたのはそれまで支配的だった『平家物語』などを元にした歴史観に対する反証としてであり、例えば1909年「源頼朝挙兵の名義に就きて」などにも覗える。しかし、当時は国史編纂をめぐっての星野、重野安繹(しげの やすつぐ)、久米邦武らと、川田剛や国学系・水戸学系歴史家との対立があり、星野の論調は『平家物語』や『太平記』の資料価値を否定し、『吾妻鏡』は『玉葉』や『明月記』などの当時の公家の日記と同様の信頼を置くものだった。この傾向は『史学叢説』収録の「修史論史の要は材料精懌に在る説」に特に明確に見られる。

それに対し9年後の1898年(明治31年)、当時20代後半だった原勝郎が「史学雑誌」第9編第5,6号に『吾妻鏡の性質及其史料としての價値』を発表し、歴史研究における「史料批判」の重要性を強調した。

その後、大正時代に入って、当時の帝国大学史料編纂掛(現在の東京大学史料編纂所)の二人の研究者、和田英松と八代国治が、それまでは知られていなかった「吉川本」その他の諸本を紹介しながら、『吾妻鏡』が当初思われていたような同時代の記録ではなく、鎌倉幕府の政所や問注所に残る記録のみならず、京の公家の日記類まで参照しながら後世に編纂されたものであり、またそのなかには多くの誤りや曲筆が含まれることを明らかにする。八代国治が1913年(大正2年)に著した『吾妻鏡の研究』は、以降の研究のベースとなった。

戦後の1960年代(昭和35年 - 昭和45年)以降、それまで定説となっていた八代国治の成立2段階説に対して、笠松宏至、益田宗らの反論が起こった。益田宗や平田俊春は、『吾妻鏡』における『明月記』の利用や、『玉葉』と『吾妻鏡』との関係についての検証を進める。さらに1980年代以降、五味文彦がそれらの指摘を踏まえながら、『吾妻鏡』のベースとなった日記・筆録の推論を行うなど『吾妻鏡』原資料の追究を行った。それらと平行して、現在に伝わる諸写本の研究も進んだ。

編纂時期[編集]

明治時代の歴史学者星野恒は、『吾妻鏡』の記述のほとんどを日記(即時の記録)と解し、原勝郎はその説に異を唱えた。しかし、原も後半は日記だろうと推定したが、この両者の見解に対して和田英松は、1912年(大正元年)に「吾妻鏡古写本考」の中で、その全てが後世の編纂であるとし、編纂の時期は北条政村・北条時宗が執権・連署の時代(13世紀後半)と推定した[注釈 2]。

1913年(大正2年)、和田の同僚であった八代国治は、『吾妻鏡の研究』[3]において、将軍記の首書(袖書)にある以下の3点に注目する。

- 頼朝将軍記の首書において、後鳥羽院(後鳥羽上皇)の没後の諡は、延応元年(1239年)の当初は「顕徳院」だったが、仁治3年7月8日(1242年8月5日)に「後鳥羽院」と改められたと記述される。したがって、それ以前の記述であるはずがない。

- 第42巻の宗尊将軍記の袖書きに、後深草院(後深草上皇)が「正応三年(1290年)二月十一日、御落餝(出家)」とあり、書かれたのはそれ以降となる。

- また後深草院を「院(御諱久仁)」とのみ記し、没後の諡(おくりな)である「後深草院」とは記述していないので、それが書かれたのは、院が没する嘉元2年(1304年)7月以前である。

以上の各点から、『吾妻鏡』の編纂は、正応3年(1290年)から嘉元2年(1304年)の間と見るか、あるいは宗尊将軍記だけが正応3年(1290年)以降であり、それ以前は仁治2年(1241年)以降嘉元2年(1304年)までのどこか、ということになる。

それに対して八代国治は、源氏三代の将軍記とそれ以降三代の将軍記とはその編纂態度に大きな隔たりがあるとして編纂二段階説を唱える。そして前半の編纂年代については、和田と同様に元久2年(1205年)6月22日条の記事の末尾に「今日未尅、相州室(伊賀守朝光女)男子平産(左京兆是也)」とあることに着目し、「前三代将軍記は文永2年(1265年)3月28日から同10年(1273年)5月18日の間に於いて編纂したるものと考ふるは至當のことと信ず」[4]と述べる。それは北条政村が左京権大夫(左京兆はその唐名)であった期間である。そして後半の三代将軍記については、宗尊将軍記の袖書から正応3年(1290年)から嘉元2年(1304年)の間とした。

長らくそれが定説とされてきたが、1960年代以降、笠松宏至や益田宗が、八代国治の二段階説はそれを裏付ける積極的な証拠に乏しいとして、全てを正応3年(1290年)以降、正安2年(1300年)頃から嘉元2年(1304年)の間とした。その理由は以下の3点にまとめられる。

- 第一の理由は、笠松宏至が1962年に発表した、元久2年(1205年)閏7月29日条の河野四郎通信に与えたとされる三代将軍源実朝の御教書についての検証である[5]。八代も、それは「三島文書・関東下知状」によって作られた記事であり、その「関東下知状」は偽文書であろうとしていたが、笠松宏至は同じ「三島文書」に残る正安2年(1300年)8月18日付の「六波羅下知状」[6]から、その偽文書は、永仁5年(1297年)に第9代執権・北条貞時が発令した永仁の徳政令を根拠として起こした訴訟の証拠として偽造されたものであることを明らかにした。

つまり、三嶋大祝(みしまおおほうり)家の安胤が「永仁の徳政令」を利用して手放した土地を取り戻そうと企んだが、そのためには三嶋大祝家は三代将軍の頃から御家人であったと偽証する必要があったのである。それが六波羅探題から鎌倉に伝わり『吾妻鏡』編纂に利用されたのは正安元年(1299年)以降となる。 - 第二の理由は、1977年の益田宗の指摘である[7]。すなわち、北条政村の極官は左京権大夫(左京兆)であるので、死後も極官で呼ばれるのは通例であり、「左京兆是也」との割書(注記)をもって、それが書かれた時代を北条政村生存中とすることは出来ないというものである。

- 第三の理由は、『明月記』抜粋の鎌倉伝来時期である。『吾妻鏡』において『明月記』は、実朝将軍記を中心に17箇所[注釈 4]も利用されている。しかし、『明月記』は鎌倉時代には写本など無く、原本が藤原定家から子の藤原為家、そしてその子の冷泉為相へと受け継がれ、以降も京の冷泉家を出たことが無い。その記事が『吾妻鏡』に利用されたということは、藤原為家の代に記述されたとは考えられず、訴訟のために鎌倉にも住み、後にはその娘を第8代将軍・久明親王に嫁がせるほどに鎌倉幕府高官と親密になった冷泉為相が、編纂者の依頼に応じて、実朝に関する情報を書き写して送ったと考える他はない。以上の点から八代国治の編纂2段階説は根拠を失い、1980年代以降、笠松宏至や益田宗の説が支持され、2000年(平成12年)の五味文彦『増補 吾妻鏡の方法』においても、これを踏襲している。

後世の編纂物と伝承の利用[編集]

『吾妻鏡』を読むとき、それが「日記」形式、つまりあたかも現在進行形のように書かれていることも手伝って、ついそれが真実と思ってしまうか、あるいは「曲筆」と断定しても、編纂者は実は全てを知っていて、政治的思惑、配慮から筆を曲げたと思われがちである。しかし、鎌倉時代後期の編纂者が集めた原史料は、ある意味玉石混淆で、リアルタイムな史料、原本そのものもあれば、何世代もの筆を経た鎌倉時代後期における認識や、先祖の遺徳顕彰の加わったもの、ほとんど物語の様な記述など、異質な史料を「日記」形式にまとめていったものと見られる。その中で、後世の編纂物や伝承から採ったと思われる実例には以下のものがある。

木曾義仲追討の宣旨[編集]

治承・寿永の乱(源平合戦)については、鎌倉方が直接関与する部分とそうでない部分とでは、情報の正確さにかなりの開きがあり、特に、源義仲(木曾義仲)の北陸地方における動向などは、後の時代の京都方資料により補っていると見られる。

例えば『吾妻鏡』では、養和元年(1181年)8月13日条の記述に、木曾義仲追討の宣旨が出されたとある。『吾妻鏡』と同様に、鎌倉時代後期の成立とされる『百錬抄』にも同様の記述がある。しかし当時の公家の日記、例えば『玉葉』の養和元年(1181年)8月6日条や、『吉記』の同15日条、翌16日条などには「信乃の国逆徒」とあるだけで木曾義仲の名はない。この段階で京が注視していたのは、信濃国に侵出していた甲斐源氏であり[8][9]、義仲の名が登場するのはそれから2年後の『玉葉』寿永2年(1183年)5月16日条が初見である。

『百錬抄』や『吾妻鏡』の編者には、後に木曾義仲が北陸道から京に攻め上ったことから、北陸での戦いは木曾義仲の進路を塞ぐためとの予断があり、義仲追討の宣旨は、それによる編者の誤解であろうと上杉和彦は指摘している[10]。後世から見れば、平家に立ち向かったのは、源氏の源頼朝と木曾義仲との印象が強いが、実際には当時の平家支配に対して、九州、熊野、近江など、全国で各種勢力が蜂起しており、現在[いつ?]では単純な「源氏対平家」ではなかったと理解されている[11][12][13][14]。

有力御家人の伝承・上総介広常と千葉常胤[編集]

頼朝は挙兵直後、石橋山の戦いに敗れて船で房総の安房に渡るが、治承4年(1180年)8月29日条以降、同年10月6日条の鎌倉入りまで、頼朝の右筆・藤原邦通も北条親子も同行していない。このとき大武士団を率いて馳せ参じ、その後明暗を分けた二人の有力御家人が居る。上総介広常と同族の千葉常胤である。

上総介広常は、後に頼朝の命により殺されたが、その理由も事件のあらましも『吾妻鏡』では明らかではない[注釈 5]。ただし上総介広常は後に殺されることを予感させるような人物像として描かれている。その代表例は治承4年(1180年)9月19日条の、上総介広常が初めて頼朝に会ったときの話である。『将門記』の古事をひきながら、広常は場合によっては頼朝を討ってやろうと「内に二図の存念」を持っていたが、頼朝の毅然とした態度に「害心を変じ、和順を奉る」という下りである。広常が内心思ったことが後世の編纂者にまで伝えられたと見るのは不自然である。また、このとき上総介広常が率いてきた軍勢は、『吾妻鏡』によれば2万騎であるが、『延慶本平家物語』には1万騎、『源平闘諍録』には千騎とあり、『吾妻鏡』が一番誇張が大きい。

それと対照的なのが千葉常胤の記述である。治承4年(1180年)9月9日条で常胤は「源家中絶の跡を興せしめ給うの條、感涙眼を遮り、言語の覃ぶ所に非ざるなり」と感動して涙ぐむ。そして、頼朝はなぜ鎌倉を選んだのかという話に必ず引用されるのも、このときの千葉常胤の献策である。しかし、千葉常胤にとっては、頼朝の父・源義朝は「御恩」を感じるような相手でないことは相馬御厨についての古文書で明らかになっている。

千葉常胤の一族、そして上総介広常が頼朝に加担したのは、『吾妻鏡』が描くように両氏が累代の源氏の郎等であったからではなく、彼らにとっては上総介となった平家の家人・藤原忠清や、平家と結んだ下総の藤原氏、そして常陸の佐竹氏の圧迫に対して、頼朝を担ぐことによってそれを押し返し、奪い取られた自領を復活するための起死回生の賭けであったと解されている。それは、関東で頼朝の元に参じた他の有力領主達にしても同じである[15]。

建久3年(1192年)8月5日条には、征夷大将軍となった頼朝の政所始めにおいて、それまでの頼朝の安堵状を回収して政所発給の下文を新たに与えようとしたところ、千葉常胤は「頗る確執」し「常胤が分に於いては、別に御判を副え置」いて欲しいと主張して、特別に頼朝花押の下文を貰ったとあり、千葉常胤を顕彰するその下文の文面が載せられている。『吾妻鏡』には記載はないが、小山朝政もまた特別に頼朝の花押付きの下文を貰ったらしく、その実物が発見されている。そちらは極めて簡潔な安堵状らしいものであるに対して、『吾妻鏡』に載る千葉常胤へのものは、文言が下文としてはあまりにも異様である[注釈 6]。

以上各点などを考え合わせて、この期間を詳細に伝えられる家である千葉氏が、先祖顕彰の家伝を資料として提出した可能性が高く、あるいはそれらを元に「頼朝挙兵記」のような形で原型が出来上がっていた可能性も指摘されている[注釈 7]。

千葉氏の他にこの間頼朝に同行していたのは三浦一族であり、後に一族が滅んだ宝治合戦で北条側に付いて生き残った佐原三浦氏の祖・佐原義連の顕彰記事も、上総介広常に絡んで治承5年(1181年)6月19日条などに見られる。

「守護地頭」の設置[編集]

大江広元に関して、これまで最も注目されてきたのは、文治元年(1185年)11月12日条の、広元が「守護地頭」設置を献策したという下りである。かつてはこれが「守護地頭」の始まりとされた。そして、同年11月28日条には、北条時政がその「守護地頭」の設置を朝廷に要求したとある。しかし、同じ事実を書き記した九条兼実の日記『玉葉』には、「守護地頭」とは書かれていない。そこには「件の北條丸以下郎従等、相分ち五畿・山陰・山陽・南海・西海諸国を賜う。庄公を論ぜず、兵粮(段別五舛)を宛て催すべし。啻に兵粮の催しに非ず。惣て以て田地を知行すべしと」とある。

1960年に石母田正は、「鎌倉幕府一国地頭職の成立」[16]などでこの問題に鋭く切り込み、「諸国平均に守護地頭を補任し」は鎌倉時代の後期には他の史料にも見えることから、これは幕府独自の記録によったものではなく、鎌倉時代後期の一般的な通説に基づく作文ではないかと指摘した。そして、この石母田の分析に端を発して、守護・地頭の発生、位置づけについて活発な議論が巻き起り[17]、この「守護地頭」設置の時期は「国地頭制」として守護制の前段階と解されるようになった。

北条時頼の遺偈[編集]

北条時頼について八代国治が指摘するのは、弘長3年(1263年)11月22日条の卒去の記述である。時頼の「頌云」[注釈 8]の「業鏡高懸、三十七年、一槌撃砕、大道坦然」は、『増集続伝燈録妙堪』の伝記にある遺偈の年齢を変えただけのものである。八代国治はこれを編纂者の「舞文潤飾」と断定する。しかし別人の遺偈を本人の遺偈として紹介することは、後世の史料にはよく見られることである[注釈 9]。その例としては、『扶桑五山記』にある蘭渓道隆の遺偈があり、そこでも妙堪の遺偈が使われている[18]。当然ながら蘭渓道隆が人の遺偈の盗作を行ったわけではなく、蘭渓道隆本人の遺偈は別に存在する。

北条時頼の遺偈に戻れば、『吾妻鏡』とそれほど深い関係があるとは見られていない『鎌倉年代記』にも北条時頼の遺偈として『吾妻鏡』と同じく妙堪のものを載せており、益田宗は「時頼が死んだ弘長3年(1263年)から、吾妻鏡の編纂時期まで3〜40年ある以上、巷間に作られていた時頼遺偈なるものを、編纂者がそのまま本文に採用したと考えるのが当たっているのではあるまいか」[19]とする。

吾妻鏡の曲筆と顕彰[編集]

『吾妻鏡』に北条得宗家の顕彰、そしてその為の曲筆が非常に多いことは古くから指摘されており、例えば江戸時代後期の国学者大塚嘉樹(よしき)は『東鑑別注』[注釈 10]において、文治2年(1186年)4月8日条の静御前に鶴岡八幡宮で舞をさせたときの記事、文治5年(1189年)4月18日条の北条時房(当初時連)の元服記事、1192年(建久3年)5月26日条の北条泰時の記事などを挙げて『吾妻鏡』編纂者による北条氏顕彰の為の曲筆と断定した。また土佐の宮地仲枝は「東鑑の考」[注釈 11]において、1201年(建仁元年)10月6日条の記述を紹介し「此文などかの家の記録とあらずとせんや」としている。

吾妻鏡の曲筆[編集]

それらの中で、北条時政を、あるいは義時の行動を正当化する為の曲筆とされている代表的な2例を紹介する。

源頼家[編集]

『吾妻鏡』の曲筆のもっとも甚だしいのが頼家将軍記である。源氏が三代で終わったのはこういう不肖の息子が居たからだと誰しも思うが、それが真実の姿であった証拠は何もなく、曲筆と疑われるものは無数にある。曲筆の確実なものは、源頼家の最期である。頼家が将軍の座を降りたのは『吾妻鏡』によると建仁3年(1203年)9月2日の比企能員の変の直後、9月7日条での頼家出家であり、9月10日条で源実朝が将軍を継ぐことを決定したとある。そして、その頼家の死については翌年の7月19日条において、飛脚から頼家死去の報があった事を短く記すのみである。

しかし、建仁3年(1203年)9月1日に頼家が病死したという鎌倉からの使者が、同年9月7日早朝に京の朝廷に到着し、実朝を次期征夷大将軍に任命するよう要請していることが、近衛家実の『猪隅関白記』、藤原定家の『明月記』、白川伯王家業資王の『業資王記』などによって知られている。『吾妻鏡』によれば頼家が存命どころか、まだ出家(引退)もしていないにもかかわらずである。この当時の鎌倉と京は、普通の使者ならば2週間、至急の知らせでも約1週間かかり、早馬を乗り継いでも9月1日か2日に鎌倉を出発していなければならない。仮に9月2日に鎌倉を発ったとしても、比企能員の変は同日夕方近くに起きた事件であり、頼家の将軍廃立は当初より予定されたことが解る。また、頼家殺害当日の日付の『愚管抄』によると、入浴中を襲撃され激しく抵抗した頼家の首に紐を巻き付け、睾丸(ふぐり)を掴んで、ようやく刺し殺したとある。

畠山重忠[編集]

『吾妻鏡』の中では、畠山重忠の乱で人望厚い畠山重忠を追い落とした人物は、北条時政の後妻で悪名高き牧の方とされ、北条義時は元久2年(1205年)6月21日条で畠山重忠の謀殺に反対し、父時政に「今何の憤りを以て叛逆を企つべきや、もし度々の勲功を棄てられ、楚忽の誅戮を加えられば、定めて後悔に及ぶべし」と熱弁をふるう。これはその後北条政子と北条義時が父時政を追放したという「背徳」を正当化する伏線となっている。原勝郎はこれを評して「若同年閏七月の事變に際する二人の態度を考へば、始めに處女にして終りに脱兎たる者か、怪むべきの至なり。換言すればかゝる矛盾を來す所以は『吾妻鏡』の編者が強て義時を回護せんと欲するの念よりしてかゝる曲筆を弄するに至りしに外ならざるべし」[20]と述べている[注釈 12]。

得宗家の顕彰[編集]

先の2例は、北条氏の行動の正当化の色合いが強いが、次ぎに顕彰の代表例を、時政、泰時、時頼の3人について紹介する。内2例は顕彰の為の露骨な曲筆でもある。

北条時政・文治2年5月6日の院宣 [編集]

文治元年(1185年)11月25日から文治2年(1186年)3月27日頃まで、北条時政は頼朝の代官として在京していた。この頃より文治3年(1187年)頃までは、京と鎌倉の間で緊迫した政治折衝が行われていた時期であり、『吾妻鏡』には院奏や院宣、頼朝から公卿への手紙などが多数掲載されている。

そうした院宣のひとつに、後白河法皇が北条時政を褒める一文が間に挟まっている。文治2年(1186年)5月13日条にある5月6日付けの院宣である。この時政顕彰の文を飛ばして読むと、非常に文意のはっきりした院宣らしい文章になり、龍福義友[21]は、これを「時政顕彰の為の捏造[22]」と推定する。また、それとも関連する文治2年(1186年)5月18日条にある頼朝の院奏の趣旨の前半は『吾妻鏡』編纂者が想像で補ったものであり、これには物的証拠がある。同年4月20日に頼朝が出した院奏の実物が、九条家の古文書の中から発見されているのである[23]。『吾妻鏡』の記述と院奏の実物はテーマは同じであるものの、主張している内容は全く異なる。それらの事から、同年5月6日の院宣に出てくる「去月廿日の御消息」は編纂者の元にはなく、しかしそれに言及しなければ話はつながらないと想像で補った(偽造した)ものであろうと見られている。

この時期は鎌倉幕府の性格を決定する非常に重要な時期であり、『吾妻鏡』はその最も重要なまとまった史料であるが、そのなかには以上のような例も混在し、非常に注意深く読んでいかなければならない箇所とされる。

北条泰時・正治2年4月8日条[編集]

北条泰時の顕彰で象徴的なものが正治2年(1200年)4月8日条である。女院殿上人であった若狭前司保季(藤原保季)が、御家人の郎従(武士)の妻と白昼密通していたところへ、夫が六波羅から帰ってきた。怒ったその武士が太刀を取って保季を追い、斬り殺した。その武士を捕らえてあるが、どう裁いたらよいだろうと京の六波羅から鎌倉に早馬が来る。それに対して大江広元から意見を求められた北条泰時は、「郎従の身として諸院宮昇殿の者を殺害するなど、武士の本分にもとる行為だ。それも白昼路上で行うなどもってのほか。直ちに厳罰に処すべきである」と言ったとある。

この記述は盗作である[注釈 13]。この事件は、実は藤原定家の日記『明月記』同年3月29日条に書かれており、泰時が語ったという台詞は藤原定家の感想(憤慨)[注釈 14]を写したものである。

北条時頼・仁治2年11月29日条[編集]

仁治2年(1241年)11月29日条と翌30日条にはこう書かれている。有力御家人の三浦氏と小山氏との間で、ささいなことからあわや一戦にという事件が起った。北条経時は、この事件で一応理のある三浦氏を助勢しようと、配下の者を武装させて差し向けた。それに対して経時の弟の北条時頼は、酒の場での喧嘩だからと静観していた。二人の祖父である北条泰時は「各々将来御後見の器なり」、つまり二人とも将来執権になろうという者であるのに、兄の経時は「諸御家人の事に対し、爭か好悪を存ぜんか。所為太だ軽骨(軽率)なり、暫く前に来るべからず」と怒った。一方、弟の時頼には「斟酌頗る大儀に似たり。追って優賞有るべし」と褒めて領地を与えたというのである。時頼が15歳のときである。

兄の北条経時は、祖父泰時の後を継いで19歳で第4代執権となるが、4年後に弟北条時頼に執権を譲り出家、その直後に死亡する。そして『吾妻鏡』は、そもそも時頼の方が優れていて、泰時の眼鏡にも適っていたのだと言っている。

吾妻鏡の原資料[編集]

吾妻鏡の原資料の全体像について際だった研究を行ったのは、大正時代の八代国治と最近では五味文彦である。五味文彦は『吾妻鏡』の原史料として3つの類型「幕府事務官僚の日記・筆録」「後に提出された文書」「幕府中枢に残る公文書類」が浮かび上がるとする。ここでは説明の都合上「後に提出された文書」「幕府中枢に残る公文書類」に「京系の記録」を追加して先に説明し、最後に将軍記毎に「幕府事務官僚の日記・筆録」を見ていく。

後に提出された文書[編集]

地頭・御家人、寺社などから、訴訟の証拠や由緒として提出されたと思われる文書である。しかし訴訟の証拠書類だろうと思われるものの中には、明らかに偽文書と思われるものが混じっている。元久2年(1205年)閏7月29日条にある河野通信に与えたとされる三代将軍源実朝の御教書はその代表例である。それらのことから幕府の中に保管されていた文書は実はほとんど無く、後世に提出された書類から採録したものがかなりの量に及ぶだろうと推測される。有力御家人の伝承の項で触れた建久3年(1192年)8月5日条などは千葉氏の家伝と思われる。

幕府中枢に残る公文書類[編集]

次は公文書類である。それらは政所などの役所に保管されていたものもあろうが、その文を書いた事務官僚の下書きが、あるいは得宗家の寄合での決定が、政所や問注所の執事の家に伝えられて『吾妻鏡』の編纂時に利用されたと思われる。寛喜4年(1232年)12月5日条に、北条泰時が「所処に散在」してしまった大江広元時代の記録を集めさせ、広元の孫の長井泰秀に送ったとあり、その記事自体が、長井泰秀の家に保管されていた記録が『吾妻鏡』に利用されたであろうことを物語っている。頼朝将軍記に多数見られる朝廷からの院宣などもそこに含まれていたと思われる。文治元年(1185年)12月6日条にある「院奏の折紙状」は『玉葉』が情報源とも見られていたが、平田俊春はこれを詳細に検討[24]して、幕府政所にあった案文に拠ったのであろうと推定し、以降それが定説となっている。

京系の記録[編集]

大正時代初期の八代国治は、『吾妻鏡』と諸史料との突き合わせを行い、公卿の日記その他京系の多く史料が原史料となっていることを見つける。そして『吾妻鏡』の該当箇所と、オリジナルであろうとするものの該当箇所計29ヶ所を具体的に紹介した。その内、藤原定家の『明月記』が史料として使われている部分が非常に多く、14ヶ所とほぼ半分を占める。それらのことから、『吾妻鏡』は日記の体裁を取りながらも、明らかに後世の編纂物であると八代は断定した。

八代国治が指摘した文献との関係については、先に触れた通り『玉葉』については否定され、また五味文彦は『平家物語』や『承久記』、そして平田俊春が戦前に主張[25]した『六代勝事記』も使われた形跡は無く、それらの元となった史料合戦記などを利用したのではないかとする。そうした修整はあるものの『明月記』の他、『金槐和歌集』からの引用などは確かに確認され、後に佐藤進一は『飛鳥井教定記』も原史料のひとつに加えている[26]、五味文彦は『十訓抄』なども二階堂行光の顕彰記事に利用された可能性があるとする。

幕府事務官僚の日記・筆録[編集]

最後に一番重要な、ベースとなる原史料「幕府事務官僚の日記・筆録」を、各将軍記毎の特徴と合わせて見ていくと次のようになる。

頼朝将軍記[編集]

ベースとなる原史料の種類・著者を推定することの最も困難な時期が、ちょうど源平合戦の時代、治承4年(1180年)から 治承8年/元暦元年(1184年)頃である。この時期は非常に物語性が強く、読み物としても面白いが、それだけに原資料の姿が現れ難い部分である。この時代全般に渡って、いくつかの御家人の家に伝わる文書や家伝のようなもの、場合によっては「頼朝挙兵記」とでもいうような、既に出来上がっていた物語などが相当利用されていると推定されている。挙兵当時からの右筆として藤原邦通が知られるが、治承8年/元暦元年(1184年)頃から藤原俊兼、二階堂行政、大江広元、三善康信ら、朝廷に仕えていた中・下級実務官僚が相次いで鎌倉に下り、後に政所となる公文所や、問注所の担い手となる。その中で五味文彦は奥州合戦で軍奉行でもあった二階堂行政の筆録がベースと推定する。

頼家・実朝将軍記[編集]

二階堂行政の子で初めて政所執事となった二階堂行光の筆録をベースに、三善康信や、和田合戦で軍奉行であった二階堂行村の記録などにより補ったと思われる。ただし二階堂行光の筆録がベースであると言ってもかろうじて痕跡が確認出来るという範囲である。この頼家・実朝将軍記の時期は北条氏を正当化する曲筆が非常に多い。『明月記』が利用されているのもこの時代の部分である。

藤原頼経・頼嗣将軍記[編集]

読み物としても面白かった源氏三代将軍記と比べてその文章は大きく異なり、儀式に関する記事、天変地異、祭礼・祈祷に関する記事が多くなる。八代国治はそれを評して「叙事は平凡にして、文章も流暢ならず、日記を読むが如く無味乾燥にして興味少なし」[27]という。原勝郎は、建暦前後より延応の前後まで(1210年 - 1240年前後)、俗にいう尼将軍の時代から将軍藤原頼経の代、執権は北条泰時の時代については、諸家の筆録をベースに一人が編纂したように見受けられ、また源氏三代将軍記に比べれば信用に足るとする。そして延応前後より終りまで、つまりほぼ藤原頼嗣将軍記以降は筆録そのままだろうと考えた。現在までの研究ではそれは否定されるが、しかし原資料が比較的生の形で残っているということは確かである。この時期のベースとなった筆録については、五味文彦は恩賞奉行(恩沢奉行)の中原師員と、同じく恩賞奉行で承久の乱の軍奉行であった後藤基綱のものを中心とする。

宗尊親王将軍記[編集]

八代国治や原勝郎が指摘した文章・内容の「つまらなさ」が極まったのがこの時期である。しかし事実の記録としては信頼度は高いといえる。五味文彦は、この部分は御所奉行の筆録が中心で、弘長3年(1263年)7月5日までは二階堂行方、その後は御所奉行を引き継いだ中原師連の記録と推定している。

吾妻鏡の編纂者[編集]

直接の編纂者について、八代国治は政所と問注所の執事である三善康信の子孫(大田、町野)、大江広元の子孫(毛利、長井)、二階堂行政の子孫達ではないかとした。

問注所・三善康信の子孫[編集]

八代国治は『明月記』と『吾妻鏡』の突き合わせを行い、建暦元年(1211年)11月4日条が『明月記』同年10月23日条を若干縮めて書いたものであることを発見する。更に翌年の建暦2年(1212年)7月8日条には「たまたま造営の事有り。すべからく上臈の上卿宰相弁これを奉るべきか」と『明月記』同年7月27日条の丸写しがある。それらに「善信申して云く」とあるのは三善康信のことである。八代国治はこの2件とも三善康信の評、または献策と偽装されており、そのことからも三善氏の子孫たる町野・大田氏が『吾妻鏡』編纂の中心に居たのではないかと推測した[28]。

また、三代将軍源実朝が河野通信に与えたとされる御教書の記事は、永仁5年(1297年)の永仁の徳政令に関わる偽文書を元に書かれたものであることは先に触れたが、その元久2年(1205年)閏7月29日条にも「善信奉行す」とある。元となる偽文書が作成されてから編纂推定年代までは非常に短く、編纂者以外の創作が入り込む余地は無い為、三善氏の子孫が編纂者の一人として確実視される。

政所・大江広元と二階堂行政の子孫[編集]

大江広元の筆録からと思われるものには、同じ文章を分割したと思われる承元3年(1209年)10月15日条と建保2年(1214年)5月7日条があり、二階堂行政では文治2年(1186年)10月3日条などがある。顕彰した部分も確かに見られる。例えば大江広元では既に見てきた守護地頭の献策などである[29]。ただし既に「「守護地頭」の設置」で見てきたとおり、これは大江広元の顕彰ではあっても編纂者の手による曲筆とは言い切れない。従って顕彰記事の存在だけから広元の子孫の編纂への関与をいうことは出来ないが、これも先にも触れたとおり北条泰時が大江広元時代の記録を広元の孫の長井泰秀に送ったという記事があり、長井氏に伝えられたその記録が『吾妻鏡』編纂に利用されたであろうことは大正時代の頃から和田英松・八代国治らによって指摘されている。

二階堂行政の子孫については、その子二階堂行光の顕彰記事に元久元年(1204年)9月15日条があり、行光が白河院の古事を語り「相州殊に御感」という。そのとき行光が語った古事は『十訓抄』1の24話にあるものと同じであることを五味文彦は指摘した。記事そのものが後付の創作である可能性はある。ただし五味も認める通り『十訓抄』の編者同様に行光もその古事を知っていたのかも知れず断定は出来ない。また『金槐和歌集』から収録したと思われるものに八代国治が指摘した建保元年(1213年)12月19日条から翌20日条がある。二階堂行光と三代将軍源実朝の和歌のやりとりで、将軍実朝が「再三御感に及ぶ」という下りである。しかしその記事を『吾妻鏡』に加えたことに行光顕彰の意図が指摘出来ても、事実と相違する曲筆という訳ではない。三善康信の場合と比べれば非常におとなしいものである。とはいえ、二階堂氏は『吾妻鏡』の記事のベースと想定される筆録の著者に多数現れることと合わせて考えると、その編纂への関与は濃厚と推測される[30]。

五味文彦の研究と編纂者の推定[編集]

五味文彦は1989年に著した『吾妻鏡の方法』の章「吾妻鏡の構成と原史料」において、ベースとなる筆録に二階堂行政・二階堂行光、二階堂行村、後藤基綱、中原師員、二階堂行方、中原師連を推測した。そして2000年の『増補 吾妻鏡の方法』では次の2点のアプローチも加えた。

- 意図的な顕彰 - 実務官僚(文筆の家)では前述の通り三善康信、三善康連、二階堂行光、大江広元である。それ以外には得宗家を除くと北条時房、平盛綱、北条実時らである。

- 出産記事 - 得宗家嫡流を除けば北条有時、北条政村、北条時輔、北条宗政、北条時兼と、そこまでは北条一門ということで理解出来るが一人だけ文筆の家が混じっている。貞応元年(1222年)9月21日条に、二階堂行政の孫で、後に政所執事となる二階堂行盛に子が生まれたとある[注釈 16]。そのとき生まれたのは二階堂行忠であり、その行忠から政所執事を受け継いだのが孫の二階堂行貞である。

これに『吾妻鏡』の編纂推定年代を重ね合わせると太田時連がまず候補の筆頭として上がる。文筆の家ではもっとも露骨に顕彰されている三善康信の子孫で、永仁元年(1293年)から元亨元年(1321年)まで問注所執事であり、おそらくはその時期寄合衆でもあったろう。

次は二階堂行貞である。「ベースとなる筆録」に上がった二階堂行政、行光、そして出産記事に登場する行盛、行忠の系統・二階堂信濃家でこの時期に該当するのは行貞であり、行貞は正応3年(1290年)の行忠の没後に22歳で政所執事に就任したが、3年後の平禅門の乱の直後に罷免され、ほぼ10年後の乾元元年(1302年)に政所執事に返り咲いている。寄合衆にも同時に就任したと見なされる。

大江氏では長井宗秀が該当し、永仁3年(1295年)時点から寄合衆にその名が見える[31]。この3人が幕府の主要ポストに顔を揃えるのは行貞が政所執事に返り咲いた乾元元年(1302年)である。

もちろん「ベースとなる筆録」には中原師員・中原師連親子が推測されており、その子孫でこの当時政権の中枢にいた摂津親致や、三善氏の矢野倫景、北条氏では金沢貞顕や北条時村の元から少なくとも史料提供は相当なされていると見られるが、編纂への関与の程度は不明である。

『吾妻鏡』編纂の意図と背景[編集]

編纂の意図・「先例」[編集]

和田英松は1912年の「吾妻鏡古写本考」において、『吾妻鏡』編纂の意図について触れ、「此書の編纂は、幕府の記録を統一して、先例調査の機関に備えんが為にして、且つは開幕以来、久しく年序を経たるを以て、歴代将軍の実記編纂の必要を生じたるが故にて」と推定した。

鎌倉時代後期に、京・鎌倉を通じて見られた家業・家職の固定化は先例重視の「有職故実」の世界であり、平安時代中期以降の朝廷同様に、この時代の鎌倉幕府でも「前例」が重視されていく。益田宗は1977年の「吾妻鏡の伝来について」[32]において、その「先例」の具体例として京へ送り返された三代の元将軍の鎌倉退出の様子をあげる。『吾妻鏡』より後の時代の宗尊親王の子の7代将軍惟康親王の帰京は『とはずがたり』に描かれており、その前の三代と同様に一旦佐助ヶ谷に行きそこから京へ出発するが、将軍を御所から出すときに「先例だから」と逆輿(さかさごし)にして将軍を乗せたとあり、益田は逆輿だけでなく将軍を廃するときの一定の慣行が既に確立していたのではないかとする。

「家」の形成[編集]

そうした幕府中枢の事務官僚の実務的な要請に加えて、五味文彦は「混乱した時代に歴史を見直す必要が生まれ」たこと、と同時に「自らの家の流れを確認し、その正統性を主張する必要からも『吾妻鏡』の編纂は求められたに違いない」[33]と述べる。

平安時代の後期、院政期頃に形を成してきたいわゆる「イエ」の概念が、京の公家社会では家格の形成、家業・家職の固定化から、更には家芸の固定化にまで及んでいくが、武家社会の側にもそちらに向かわざるを得ない要因を抱えていた。分割相続による御家人の零細化である。そうした状況からの保身が嫡男による単独相続への傾斜、「家」「家督」の確立として現れる。それらが相まって得宗家の確立とそれを取り囲む北条庶流の家格の形成が、同時に文筆の家でもそれ以上の家格・家職の固定化が進んでいく。

『吾妻鏡』編纂時期に鎌倉幕府の政策を決定していたのは寄合衆であるが、その構成を知る手がかりに、永仁3年(1295年)の太田時連の記録『永仁三年記』、応長元年(1309年)の金沢文庫の古文書[34]などがある。これに乾元元年(1302年)当時の引付頭人などから主要要人を加えて、それぞれの家が『吾妻鏡』の中でどう扱われているかをみると、北条一門の北条師時、北条時村とその孫北条煕時、大仏宣時とその子大仏宗宣、金沢貞顕、普音寺基時らの先祖は、生誕記事や顕彰記事で『吾妻鏡』の中にきちんと位置づけられていることがわかる。例外は本来得宗家に次いで家格が高いはずの赤橋家であるが、しかし赤橋義宗は建治2年(1277年)に没し、嫡男赤橋久時はそのときまだ5歳。『吾妻鏡』編纂の中心時期とみられる頃には赤橋家は寄合衆は務めていない。

実務官僚としては、永仁3年(1295年)の寄合出席者[35] に大江氏の長井宗秀、二階堂行藤、三善氏の矢野倫景らが見えており、乾元元年(1302年)11月段階では二階堂行藤の後任として二階堂行貞が加わったと推定されるが、これら三氏の祖については既に見た通りである。応長元年(1309年)の寄合衆には、他に姻戚で安達時顕、得宗被官では長崎高綱、尾藤時綱らが見える。乾元元年(1302年)当時の幕府要人には得宗被官は現れないが、その裏で得宗家を支える存在であったろう。その長崎氏の祖平盛綱には顕彰記事があり、尾藤氏は北条泰時の代に最初の家令として記されている。つまり乾元元年(1302年)前後の幕府・得宗家を支える主要メンバーの家の形成が『吾妻鏡』の中にきちんと織り込まれていることがわかる。

編纂年の時代背景[編集]

編纂年代と推定される正安2年(1300年)頃はいわゆる「得宗専制」の時代である。村井章介は鎌倉幕府はこの時期、進むべき道が見出せなくなっていった[36]とするがその点を次ぎに見てゆく。

- 弘安7年(1284年)4月に北条時宗が34歳の若さで病死したとき嫡男貞時はまだ少年であり、外戚と得宗被官、幕府の事務官僚のトップによる「寄合」が得宗権力を代行する最高決定機関となる。しかしその中での権力闘争が弘安8年(1285年)11月の霜月騒動となって外戚安達氏が滅び、正応6年(1293年)4月の平禅門の乱では長じた9代執権北条貞時が得宗家執事(内管領)の平頼綱を討つ。その後は貞時を北条庶流の名門と幕府の実務官僚らが取り囲んで政策決定を行っている[37]。

- 永仁5年(1297年)に永仁の徳政令の発布がある。幕府の基盤は御家人であったが、この時期分割相続制により中小御家人は零細化し、貨幣経済の進展にも翻弄されて崩壊を初め、所領を手放す者も多く、幕府への「奉公」もままならなくなる。それに対し永仁の徳政令は所領を手放すことを禁じ、既に手放した所領も旧来の状態に戻すという御家人体制の維持に力点があった[38]。そうした先の見えない状況の中で『吾妻鏡』の編纂が開始されている。

- 嘉元2年(1304年)7月以前に『吾妻鏡』の編纂は未完のまま停止されたと見られるが、五味文彦は「歴史を振り返るよりも現実の歴史のほうがどんどん急動して、もう振り返って見ているどころではなくなった」からではないかとする[39]。嘉元3年(1305年)には宣時の後に連署となったもう一人の重鎮北条時村を、得宗被官・御家人の一団が「仰ト号シテ」殺害する。嘉元の乱である。『保暦間記』によれば嘉元の乱の犯人は北条宗方とされるが、事態はそれほど単純ではなく、むしろ得宗貞時とその側近宗方らと寄合衆内の北条庶流の対立による抗争であり、結果的に仕掛けた貞時側が敗北したとの見方もある[40]。尚、「未完のまま停止された」と見る理由のひとつには頼朝将軍記の最後の3年が無いことが挙げられる[注釈 17]。鎌倉時代末期から南北朝時代に金沢文庫での作成と思われる目録にふられた巻数はこの3年を飛ばしている。それが散逸によるものか、あるいはそもそも編纂されなかったのかについてはそのどちらにも確たる証拠は無いが、益田宗は「もともと編纂されたかどうか疑わしい[41]」とする。

吾妻鏡の諸本[編集]

吾妻鏡は金沢文庫にあった原本が小田原の後北条氏の手に渡り、それが徳川家康の手に渡ったと思われやすい。しかし現在の研究では、かなり早くに散逸し、室町時代には既に揃いの完本の形では伝えられておらず、断片的な抄出本や数年分の零本の形で伝わるものがほとんどであったと推測されている。それらを集めて、42巻とか43巻とかまでに収集と補訂が行われたものが、北条本系では徳川家康、吉川本では右田弘詮(陶弘詮)の手に渡り、そこで更に欠損分の収集が行われて51巻あるいは48巻という形に復元されていったとされる。

北条本[編集]

現在もっとも一般的なテキストである1933年(昭和8年)の『新訂増補国史大系』の底本となるものは、北条本と呼ばれ後北条氏が所蔵していた写本とされていた。それが天正18年(1590年)の豊臣秀吉の小田原征伐のとき、北条氏直が開城の折衝にあたった黒田如水に贈ったものを、如水の子黒田長政が慶長9年(1604年)に徳川家に献上したものである。[注釈 18]

現存する「北条本」の分析から、現在では楮紙の古い料紙の32冊と、楮紙の古い料紙に修善寺紙の補入が施されている10冊、修善寺紙のみの1冊の計43巻を家康は慶長8年(1603年)以前、おそらくは慶長以前(1596年以前)に一括して手に入れていたと推定される[注釈 19]。その後の収集による増補を、それまで入手していたものと同じ書式で書き写させたものが、白紙に近い紙を用いた8冊であり、その追加収集と平行して古活字本開版の準備が進められていたとされる[注釈 20]。

黒田長政献上のものが何冊であったかは不明であるが、いずれにしてもその白紙に近い紙による8冊の増補過程で校合に利用されたと思われる。つまり「北条本」と言われる写本は「昔北条本と思われた写本」「いわゆる北条本」であって、後北条氏から伝わった現物はどこにも存在せず、家康の元で増補された写本の中に書き写された原資料のひとつでしかないということになる[42]。

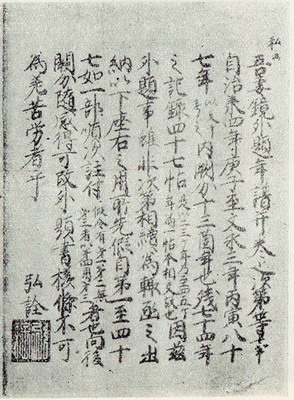

尚、家康が開版したものは、慶長10年(1605年)印行の慶長古活字本(伏見版)であり、外題・版心には「東鑑」、内題には「新刊吾妻鏡」とあり、相国寺の中興の祖とされる西笑承兌(せいしょうじょうたい)の跋文(ばつぶん)がある。寛永版は寛永3年(1626年)に、慶長活字版を元に難解な文を訂正しカナを符って『吾妻鏡』の普及を目指したものである。林道春(羅山)の跋文により『吾妻鏡』の由来を理解できるようになっている。

原本は家康没後、江戸城内の紅葉山文庫に収蔵され、現在は国立公文書館蔵で重要文化財である。尚『新訂増補国史大系』はこの「北条本」を底本としながらも、島津本からとされる「吾妻鏡脱漏」を加え、吉川本も校合に用いた。北条本は史料的な観点では吉川本や島津本に譲る面があるが、文化史的観点から見れば家康の世間一般への普及を目指した価値は高い。

島津本[編集]

巻首にある系図からは天文年間(1532年 - 1555年)の写本と推定されているが、冒頭の目録に無い3年分(北条本にもない)が含まれていることなどから、天文年間以降も収集と補訂が続けられていたと見られる。慶安3年(1650年)に幕府に献上され、現在島津家文書に残るものはそのときの副本とされる。幕府に献上された島津本は行方不明であるが、その中から徳川家所蔵のいわゆる北条本に欠けていた3年分が寛文8年(1668年)に『吾妻鏡脱漏』として、更に北条本の計11巻との差分『吾妻鏡脱纂』が延宝7年(1679年)に木版で出版された。

吉川本[編集]

現在『吾妻鏡』の最善本と目されるのが吉川(きっかわ)本であり、大内氏の重臣陶氏の一族、右田弘詮(陶弘詮)によって収集されたものである。右田弘詮は、文亀元年(1501年)頃、その写本42帖を手に入れることができ、数人の筆生を雇い、書き写させて秘蔵した。しかしそれには20数年分の欠落があった。弘詮はその後ようやくにして欠落の内5帖分を手に入れる。これを最初の書写と同じ形式で書き写させ、その目次も兼ねた年譜1帖も加えて大永2年(1522年)に全48帖とした。それがその後大内氏の滅亡とともに、毛利元就の子、吉川元春の手に移り、以降吉川家に伝えられた。現在も吉川資料館蔵で重要文化財である。

北条本にはある寛元4年、建長3年、建長7年は欠損しているが、北条本に無い『吾妻鏡脱漏』部分の3年を全て含み、それ以外にも日の単位で数百箇所が吉川本のみにある。日単位のものでは北条本との差分は祈祷祭礼に関する記事が多く、また前半部分においては殆ど一致し、差異は後半部分に集中する。

それらのことから和田英松は「吾妻鏡古写本考」において、北条本などの源流である金沢文庫本は節略本であり、吉川本はそれより前の編集途中の版をベースとした写本であろうとした[43]。今日云われる「北条本」は前述の通り「いわゆる北条本」に過ぎないことから、この認識は現在では根拠を失っているものの、和田英松や八代国治が、編纂途中で斧削を加える前の段階を思わせる吉川本の史料価値は北条本に勝るとした点は現在でも肯定されている。

黒川本[編集]

『群書類従』を編纂した塙保己一(はなわ ほきのいち)の和学講談所温古堂の蔵印がある。目録の終わりに「応永11年甲申(1404年)8月25日金沢文庫御本書之」とあり、応永11年に金沢文庫本から書写したものを更に書写したものと推定される。大正時代に黒川真道が所蔵していたことから黒川本と呼ばれるがその後焼失し、東大史料編纂所にその目録部分の影写のみが残されている。

抄出・零本系[編集]

集成本と分類される写本の主要なものは上記の北条本、吉川本、島津本の3点であるが、その他抄出・零本の類では前田育徳会尊経閣文庫蔵の応永13年(1406年)の奥書を持つ『山密往来』の紙背に、寿永3年(1184年)4月6日条から同年12月16日まで9ヶ月弱の抄出が見つかっており、写本中最古のものとされる(重要文化財)。また、前田家には包紙上書に「文治以来記録」と書かれた文治3年(1187年)から嘉禄2年(1226年)までの間の、流鏑馬など武芸に係わる記事43日分を抄出したものも残されている。その他伏見宮家旧蔵の伏見宮本は17日分の記事の抄本である。三条西公条筆とされる三条西本は50日前後の記事を2種類有している(その間には重複もある)。清元定本と呼ばれるものは室町幕府の奉行人清原元定が写したもので4冊計106丁である。集成本は、こうした抄出・零本系を右田弘詮、あるいは徳川家康が苦心して集めたものと見られている。

歴史資料としての価値[編集]

この節で示されている出典について、該当する記述が具体的にその文献の何ページあるいはどの章節にあるのか、特定が求められています。 |

最後に明治以降の研究者が、この『吾妻鏡』の歴史資料としてどのように評価してきたかをまとめておく。

- 星野恒

- 星野恒が1889年の『史学雑誌』創刊号に載せた『吾妻鏡考』が近代史学における吾妻鏡研究の出発点となった。そこにおいて、星野は『平家物語』などの「物語」と異なり、「鎌倉幕府の日記」であって信用のおけること、そして幕府記録の嚆矢(こうし)であり、武家制度、法令、政治経済を理解する上で必須の史料と位置づけた。

- 原勝郎

- それに対して原勝郎は「其記事の比較的正確にして且社會諸般の事項に亘り、豐富なる材料を供給すること多く他に類をみざるところなり」としながらも、すくなくとも前半は「日記」とは思えないこと、そしてそれを全面的に信用することに対しては疑問を投げかける。吾妻鏡の史料としての価値は「主として守護地頭其他の法制に關係ある事實」にあるとする。それらの多くは政所や問注所に関係ある諸家の筆録、その他の記録であろうし、それらに政治的曲筆が入り込む可能性は少ないだろう、しかし北条氏を正当化する為の曲筆が多く、政治史の材料としては信憑すべき直接史料とはみなし難いとした。

- 和田英松

- 和田英松は前半どころかその全てが後の編纂物であって「日記」(リアルタイムな記録)ではないとする。しかしこれは鎌倉時代の中葉に、幕府が公私の日記文書によって編纂したものであって「史料としての価値は日記に劣ることあらざるべし」とする。またその編纂意図については「幕府の記録を統一して、先例調査の機関に備えんが為」であったのではないかとした。

- 八代国治

- 八代国治は『吾妻鏡の研究』において、和田と同様に全てが後の編纂物とし、更に「切り張りの誤」「生存者を死者となす」「死者を生存者となす」「偽文書の採録」など「記事の誤」を徹底的に指摘し、原と同じように政権闘争史に関する史料としては、一等史料として信用し難いとする。その一方で、幕府政所、問注所、及びこれに関係する者たちの日記、記録、文書、及び京都公家の日記などの資料によって編纂した部分が大部分を占め、その編纂も幼稚で余り「斧削」を加えていない、従って曲筆、偽文書、意図的な顕彰を注意深く取り除けば、鎌倉時代の根本資料として恐らくはこれに匹敵するものはあるまいとする。

- 佐藤進一

- 和田英松、八代国治の研究は大正初期のものだが、戦後1955年の佐藤進一・池内義資編の『中世法制史料集』の態度は「対応資料の見出せない場合には一切吾妻鏡を採録せず、後日の研究を俟つことにした」という非常に慎重なものであった。それは八代いうところの「上述の誤謬を糾し、粗漏を除き」という作業が如何に難しいかを物語っている。実際に『吾妻鏡』の記述を根拠とした「守護・地頭の成立1185年説」がひっくり返ったのは、先に紹介した通りこの『中世法制史料集』編纂より後に起こったものである。

- 益田宗

- 益田宗は、北条本は「いわゆる北条本」に過ぎないこと、現存する吾妻鏡の写本は寄せ集め本にすぎず、写本の本文系統論は成立しえないことなどを指摘した。また八代国治の編纂二段階説を否定して、その成立はほぼ14世紀初頭とし、当時に幕府の事務官僚に集められた様々な種類の原史料がベースとなっていると見るべきであること、同じ理由で京都や西国で起こったことなどは欠けていることが多いこと。そしてその編纂時期以前に既に北条得宗専制期であるため「北条氏をはばかる記述[44]」もあることに注意が必要であるが、しかしその曲筆は必ずしも編纂者の手によるという訳ではなく、編纂者自身がそう聞かされていた、集めた史料にはそう書かれていたと見る方が正しかろうとする。しかしそうした「本書の短所は、短所なりに価値をもつものであって、必ずしも本書の価値を低めるものでは」なく[45]、鎌倉幕府の研究、更には武家社会の解明には不可欠の文献であるとする。

- 五味文彦

- 近年『吾妻鏡』の研究で大きな仕事をしたのは五味文彦であるが、五味は『中世法制史料集』の態度を紹介しながら、それでも『吾妻鏡』は、実に豊かな法令を含んでいるという[46]。五味は、原史料の見通しをつけることができれば、編纂のあり方、誤謬のあり方も自然にわかってくるだろう、そうすれば八代がその著書の最後に述べたように、鎌倉時代の根本資料として有益な情報を抽出出来るはずだとする。

脚注[編集]

注釈[編集]

- ^ 近藤守重は「老談一言集」と書いているが江戸中期の旗本で国学者の朝倉景衡(日下部景衡とも)が「老談一言記」を著している。

- ^ なお、関幸彦は『吾妻鏡必携』冒頭の「『吾妻鏡』とは何か」の中で「和田英松・八代国治などの代表的見解では」、増田宗も『国史大辞典』「吾妻鏡」の項で「和田英松・八代国治の研究によれば」として編纂2段階説を紹介しているが、より厳密には編纂2段階説は八代国治からであり、和田は少なくともこの1912年の「吾妻鏡古写本考」、更に1936年の「吾妻鏡の伝本に就いて」においても2段階説はとっていない。

- ^ 以下頁数は1941年復刊の明世堂書店版による。

- ^ 八代国治が『吾妻鏡の研究』で指摘したのは14箇所であったがその後の研究で3箇所が追加された。

- ^ 『愚管抄』には後に頼朝が後白河法皇に語った内容が書かれており、そちらの記述からこの間の経緯が理解されている。

- ^ 千葉氏における先祖顕彰は妙見信仰や『源平闘諍録』など、他氏には類を見ないほど強いものがあるが、野口実は『中世武家系図の史料論』収録の「千葉氏系図の中の上総氏」等の中で、その背景を上総千葉氏が宝治合戦に連座して滅亡し、庶子家の分立、幼少な当主と言う中での精神的な一族統合の必要性故としている。

- ^ なお、千葉氏に関しては安貞2年5月28日条の千葉胤綱の死亡記事において享年を誤記した疑いが高く、更に後世において『吾妻鏡』の記述を真実と信じた千葉氏側が誤った系譜の修正を行った問題が浮上している(詳細は千葉時胤を参照のこと)。

- ^ 辞世の句のようなもの。

- ^ 黒田俊雄は『日本の歴史8 蒙古襲来』 p48で「ほかにもそんな例は多いそうだから、盗作などと悪口をいうほどのことでもないらしい」とする。

- ^ 八代国治の『吾妻鏡の研究』(1913年)で初めて紹介されたものであり、1895年の『吾妻鏡集解』には収録されていない。

- ^ 八代国治の『吾妻鏡の研究』(1913年)に全文が紹介されている。

- ^ ただしこれを義時擁護のための編纂者の意図的な曲筆と決めつけてよいものかについては疑問もある。武久堅は1976年の『文学』44-10「畠山物語との関連」において鎌倉時代に『畠山物語』という四巻の軍記物があったと言い、『吾妻鏡』に見る畠山重忠像は北条氏に滅ぼされたにしては際だった英雄像であることから、そこでの畠山顕彰がそのまま『吾妻鏡』に書き写された可能性を大石直正は『吾妻鏡辞典』(p21)で指摘している。なお、細川涼一「河越重頼の娘」(『京都橘大学女性歴史文化研究所紀要』16号、)において畠山重忠と河越重頼の記事を比較して、重忠の同族(秩父一族)の出身で比企氏の婿であった重頼とその娘(源義経の正室)については存在をなるだけ「隠蔽」する曲筆が行われ、北条氏の婿である畠山重忠は北条氏と対立した比企氏・河越氏の事績を隠す意味においてはむしろ顕彰の対象であったとしている。

- ^ ただし鎌倉側にも関連資料が残っていたらしく、藤原保季を斬り殺した武士の名などは『明月記』にはない。

- ^ 殺された藤原保季は定家の親族である。

- ^ 五味は同時に文治2年(1186年)閏7月19日条もあげている。

- ^ その出産はツボを突いているように見えるが、他の要素との兼ね合いでの話であり、出産記事だけなら文治4年(1188年)1月22日条には政子の女房比企藤内朝宗の妻越後局の記事がある。

- ^ 頼朝の死に関する記事が無いことから江戸時代には「家康が隠したのでは」などとの憶測も生まれたが「江戸時代の研究」で触れた通りである。室町期の写本である「黒川本」や家康誕生前に死去した右田弘詮によって蒐集された「吉川本」にも3年分の記事が存在していないため、仮にこの時期の記事を書いた巻が存在したとしても早い時期に散逸した可能性が高い。

- ^ その説は、江戸時代後期の文化5年(1808年)2月に徳川幕府の書物奉行となった近藤守重が著した『御本日記続録』からであるが、黒田長政が『吾妻鏡』を献上したというのはその時期「寛政重修諸家譜」にまとめられた黒田家提出の系図の黒田長政の箇所からであり、そこには「九年(慶長)三月父が遺物備前国長光の刀、木丸の茶入を献じ、台徳院殿(秀忠)に東鑑一部を奉る」とあるのみで、何巻だったのかなどは記されていない。

- ^ 井上聡・高橋秀樹らの研究(『明月記研究』5 2000年)によれば、15世紀末から16世紀初頭の頃(文亀年間頃)オリジナルの42冊が書写され、それに対し享禄・天文(1528年から1554年)の頃にそのオリジナル写本に島津・吉川本系の写本から校閲がなされ、更に次ぎの段階で島津本系の写本から補写がなされ、それを家康は慶長以前(1596年以前)に入手したと推定される。

- ^ 家康が印行の準備に取りかかりるのは慶長8年(1603年)、翌慶長9年(1604年)3月に黒田長政から「吾妻鏡一部」の献上を受ける。つまり後北条氏が所持していたとされるものが黒田を通じて家康の手に入る以前に8割以上の巻を既に持っていたことになる。6月に西笑承兌に全52巻内49巻は揃っているが3巻が手元に無く、諸家に声をかけて捜しているところだと手紙を出している。そして更に翌年慶長10年(1605年)3月の慶長古活字本開版時点では52巻中51巻が揃っている。

出典[編集]

- ^ 國學院大學博物館 2019, p. 31.

- ^ 國學院大學博物館 2019, p. 6.

- ^ 八代国治『吾妻鏡の研究』 p68[注釈 3]

- ^ 八代国治『吾妻鏡の研究』 p71

- ^ 笠松宏至「徳政・偽文書・吾妻鏡」(『中世の窓』12号、1963年)

- ^ 『鎌倉幕府裁許状集』下 p51

- ^ 益田宗「吾妻鏡の伝来について」(『論集中世の窓』吉川弘文館、1977年)p326

- ^ 上横手雅敬『源平争乱と平家物語』p234

- ^ 上杉和彦『源平の争乱』

- ^ 上杉和彦『源平の争乱』 p124

- ^ 上杉和彦『源平の争乱』 p1

- ^ 川合康『源平合戦の虚像を剥ぐ』p8

- ^ 横手雅敬『源平争乱と平家物語』

- ^ 保立道久『義経の登場』

- ^ 元木泰雄『武士の成立』 p193-195

- ^ 『中世の法と国家』収録

- ^ 石井進『日本の歴史 7 鎌倉幕府』 p173

- ^ 益田宗「吾妻鏡騒動記」

- ^ 益田宗『論説中世の窓』 p339

- ^ 原勝郎「吾妻鏡の性質及其史料としての價値」(『史学雑誌』第9編第5・6号、1898年)

- ^ 元東大史料編纂所教授

- ^ 龍福義友 吾妻鏡の虚構一考補論──文治二年五月六日院宣の信憑性

- ^ 龍福義友「吾妻鏡の虚構一考─文治二年三・四・五月の公武交渉を素材として(上) 」(下)。

- ^ 平田俊春「吾妻鏡編纂の材料の再検討」

- ^ 平田俊春「承久役に関する吾妻鏡の記事の史料について」

- ^ 佐藤進一『史学雑誌』61巻9号、1952年

- ^ 八代国治『吾妻鏡の研究』 p68-69

- ^ 八代国治『吾妻鏡の研究』 p75

- ^ 五味文彦『増補 吾妻鏡の方法』p285[注釈 15]。

- ^ 五味文彦『増補 吾妻鏡の方法』p299

- ^ 「永仁三年記」6月26日条

- ^ 『論集中世の窓』p317

- ^ 五味文彦『増補 吾妻鏡の方法』 p310-311

- ^ 「金沢文庫古文書 324号」

- ^ 太田時連「永仁三年記」6月26日条

- ^ 岩波講座『日本通史』巻8 通史 p51

- ^ 太田時連『永仁三年記』

- ^ 岩波講座『日本通史』巻8 通史 p31

- ^ 五味文彦対談「『吾妻鏡』の謎をさぐる」

- ^ 細川重男『鎌倉政権得宗専制論』p297

- ^ 『論集中世の窓』p334

- ^ 益田宗「吾妻鏡の伝来について」(『論集中世の窓』p345)

- ^ 八代国治「北条時頼の廻国説を論ず」

- ^ 「吾妻鏡」日本大百科全書(小学館)

- ^ 「吾妻鏡」『国史大辞典』p212

- ^ 五味文彦 『増補 吾妻鏡の方法』 p142 注記1

参考文献[編集]

- 星野恒「吾妻鏡考」『史学雑誌』1-1 1889年(『史学叢説』1 冨山房 1909年 所収)

- 高桑駒吉・依田喜一郎・成川睿次郎編『吾妻鏡集解』(大日本図書、1895年)

- 原勝郎『吾妻鏡の性質及其史料としての價値』(初出『史学雑誌』第9編第5,6号 1898年)

- 星野恒「源頼朝挙兵の名義に就きて」(日本歴史地理学会編『鎌倉文明史論』収録 1909年)

- 和田英松「吾妻鏡古写本考」『史学雑誌』23-10 1912年(『国史説苑』明治書院 1939年 所収)

- 八代国治『吾妻鏡の研究』(初版1913年、明世堂書店1941年復刻)

- 八代国治「北条時頼の廻国説を論ず」(『歴史地理』22-2号、1913年)

- 原勝郎 「足利時代を論ず」『日本中世史の研究』(同文館、1929年)

- 龍粛「吾妻鏡の解題―性格と史的価値―」(『古典研究』第1巻3号 雄山閣、1936年)

- 和田英松「吾妻鏡の伝本に就いて」(『古典研究』第1巻3号 雄山閣、1936年)

- 木谷祥隆「吾妻鏡研究の歴史」(『古典研究』第1巻3号 雄山閣、1936年)

- 秋山謙蔵「吾妻鏡の歴史性」(『古典研究』第1巻3号 雄山閣、1936年)

- 平田俊春「吾妻鏡と六代勝事記」『吉野時代の研究』(山一書房、1943年)

- 佐藤進一「吾妻鏡の原資料の一つ」(『史学雑誌』1952年61-9号)

- 石母田正「鎌倉幕府一国地頭職の成立」『中世の法と国家』(東京大学出版会 1960年)

- 石井進『日本の歴史7 鎌倉幕府』(中央公論社、1965年)

- 黒田俊雄『日本の歴史8 蒙古襲来』(中央公論社、1965年)

- 益田宗「吾妻鏡騒動記」(新訂増補国史大系月報1 第32巻付録 1974年)

- 永原慶二・貴志正造 対談『全訳吾妻鏡月報1 吾妻鏡を語る』(新人物往来社、1976-1979年)

- 益田宗「吾妻鏡の伝来について」『論集中世の窓』(吉川弘文館、1977年)

- 益田宗「吾妻鏡」『国史大辞典』(吉川弘文館、1979年)

- 上横手雅敬「近江の源平争乱」『新修大津市史』〔1979年初出、『源平争乱と平家物語』(角川選書、2003年) ISBN 4-04-703322-7 収録〕

- 村井章介「執権政治の変質」(『日本史研究』第261号、1984年)

- 平田俊春「吾妻鏡編纂の材料の再検討」(『日本歴史』No.486、1988年)

- 朝尾直弘ほか 編『岩波講座 日本通史第8巻 中世2』(岩波書店、1994年) ISBN 4-00-010558-2

- 元木泰雄『武士の成立』(吉川弘文館日本歴史叢書、1994年) ISBN 4-642-06600-4

- 川合康『源平合戦の虚像を剥ぐ 治承・寿永内乱史研究』(講談社選書メチエ、1996年) ISBN 4-06-258072-1

- 王宝平 『吾妻鏡補 中国人による最初の日本通史 古典叢刊』朋友書店、1997年 ISBN 9784892810619

- 細川重男『鎌倉政権得宗専制論』(吉川弘文館、2000年) ISBN 4-642-02786-6

- 五味文彦『増補 吾妻鏡の方法 事実と神話にみる中世』(吉川弘文館、2000年) ISBN 4-642-07771-5

- 井上聡・高橋秀樹「内閣文庫所蔵『吾妻鏡』(北条本)の再検討」(『明月記研究』5 2000年)

- 五味文彦・井上聡「吾妻鏡」『国史大系書目解題』下巻(吉川弘文館 2001年) ISBN 4-642-00179-4

- 保立道久『義経の登場 王権論の視座から』(NHKブックス、2004年) ISBN 4-14-091020-8

- 上杉和彦『戦争の日本史6 源平の争乱』(吉川弘文館、2007年) ISBN 978-4-642-06316-6

- 高橋秀樹「吾妻鏡の諸本」『吾妻鏡事典』(東京堂出版 2007年) ISBN 978-4-490-10723-4

- 野口実「千葉氏系図の中の上総氏」『中世武家系図の史料論』上巻(高志書院 2007年) ISBN 978-4-86215-029-5 収録

- 五味文彦「『吾妻鏡』とその特徴」『現代語訳吾妻鏡 1 頼朝の挙兵』(吉川弘文館、2007年) ISBN 978-4-642-02708-3

- 龍福義友「「文治二年五月の兼実宛頼朝折紙」管見」(『鎌倉遺文研究』20、2007年10月)

- 龍福義友「吾妻鏡の虚構一考 文治二年三・四・五月の公武交渉を素材として」(2007年4月)

- 龍福義友「吾妻鏡の虚構一考補論 文治二年五月六日院宣の信憑性」(2008年01月)

- 五味文彦・高橋直樹・永井晋 対談「『吾妻鏡』の謎をさぐる」(有鄰堂『有鄰』2008年1月 第482号)

- 関幸彦「『吾妻鏡』とは何か」『吾妻鏡必携』(吉川弘文館、2008年) ISBN 978-4-642-07991-4

- 國學院大學博物館『特別展:神に捧げた刀 神と刀の二千年』國學院大學博物館、2019年1月22日。

版本[編集]

- 刊本

- 高桑駒吉・依田喜一郎・成川睿次郎 校訂『校訂増補 吾妻鏡』(大日本図書、1896年)

- 『続國史大系 吾妻鏡』全2冊(経済雑誌社、1903年)

- 経済雑誌社 編『続国史大系第四巻』経済雑誌社、1903年。doi:10.11501/991111。NDLJP:991111。(『吾妻鏡』1–26巻)

- 経済雑誌社 編『続国史大系第五巻』経済雑誌社、1903年。doi:10.11501/991112。NDLJP:991112。(『吾妻鏡』27–52巻等)

- 早川純三郎 編輯『吾妻鏡 吉川本』全3冊(国書刊行会、1915年初版)

- 山田安栄; 伊藤千可良; 本居清造 編『吾妻鏡 吉川本 上巻』国書刊行会、1915年。doi:10.11501/1920980。NDLJP:1920980。(『吾妻鏡 吉川本』1–16巻)

- 山田安栄; 伊藤千可良; 本居清造 編『吾妻鏡 吉川本 中巻』国書刊行会、1915年。doi:10.11501/1920991。NDLJP:1920991。(『吾妻鏡 吉川本』17–34巻)

- 山田安栄; 伊藤千可良; 本居清造 編『吾妻鏡 吉川本 下巻』国書刊行会、1915年。doi:10.11501/1920995。NDLJP:1920995。(『吾妻鏡 吉川本』35–47巻)

- 吉川弘文館オンデマンド版、2008年 第1 ISBN 978-4-642-04196-6、第2 ISBN 978-4-642-04197-3、第3 ISBN 978-4-642-04198-0

- 広谷雄太郎 編『校訂増補 吾妻鏡』全3冊(広谷国書刊行会、1915年)

- 『日本古典全集 吾妻鏡』全8冊(日本古典全集刊行会、1926年)

- 黒板勝美・國史大系編修会編輯『新訂増補 國史大系 第32・33卷 吾妻鏡』(吉川弘文館、1932年、新装版1964-65年)

- 『新訂増補 國史大系 吾妻鏡』(普及版 全4巻、吉川弘文館、1987-88年)

- 『國史大系 吾妻鏡 第32・33卷 前・後篇』(吉川弘文館、2000年、オンデマンド版2007年) 前篇 ISBN 978-4-642-04034-1、後篇 ISBN 978-4-642-04035-8)

- 橋本実 校訂『雄山閣文庫 吾妻鏡』全6冊(雄山閣、1936-39年)

- 訓読・注釈

- 日本歴史文庫『東鑑』〔仮名東鑑〕(集文館、1914年)

- 佐藤仁之助『校註仮字 吾妻鏡』(明治書院、1937年)

- 龍粛 訳注『吾妻鏡』(1 - 5巻)(岩波文庫、1939-44年)、未完(全8巻予定)‐5巻目は第32巻までを収録。

- 1 ISBN 4-00-301181-3、2 ISBN 4-00-301182-1、3 ISBN 4-00-301183-X、4 ISBN 4-00-301184-8、5 ISBN 4-00-301185-6

関連作品[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

- 有鄰 No.482 P2 座談会:『吾妻鏡』の謎をさぐる

- 『吾妻鏡』の魅力(大吉文庫) - ウェイバックマシン(2004年3月20日アーカイブ分)

- 吾妻鏡の研究・明治時代

- 吾妻鏡の虚構一考─文治二年三・四・五月の公武交渉を素材として 龍福義友(2012年7月19日時点のアーカイブ)

- 吾妻鏡の虚構一考補論──文治二年五月六日院宣の信憑性 龍福義友(2012年7月14日時点のアーカイブ)

- 早稲田大学図書館・寛永版古活字本

- 吾妻鏡 - 国文学研究資料館

- 『吾妻鏡』 - コトバンク